科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

你可曾記得,千年前曾有一人輟耕隴上發出:燕雀安知鴻鵠之志哉的感嘆!

你可曾記得,大澤鄉會逢大雨,曾有一戍卒曾發出:天下苦秦久矣的感慨!

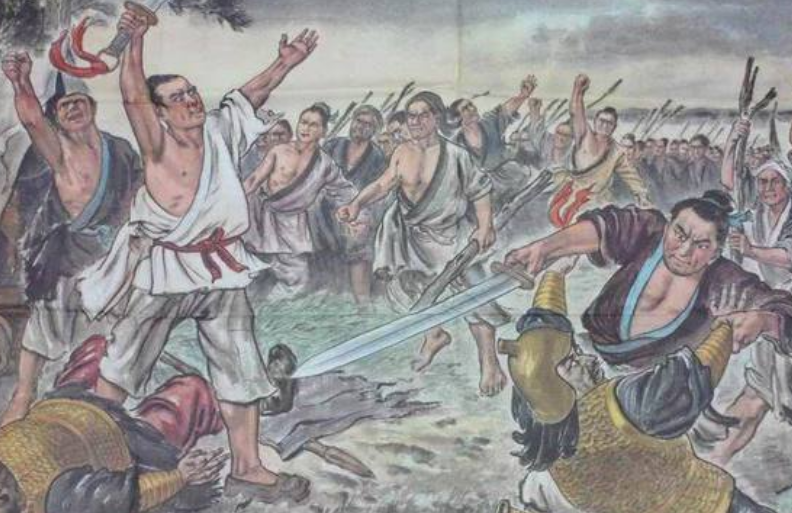

你可曾記得,魚腹丹書和篝火狐鳴之后的揭竿而起?

大澤鄉,一個令人產生無限遐想的地點,不管是過去還是現在,那些人和事都在歷史中不斷沉淀、發酵,散發出令人陶醉的氣息。

而當年有著鴻鵠之志的兩位少年——陳勝和吳廣,他們在中國歷史上畫下濃墨重彩的一筆之后,卻變成了一個令人厭惡的存在。

在揭竿而起之后,陳勝卻將曾經并肩作戰的伙伴吳廣除掉,他們之間究竟發生了什么?其間又有什么原因呢?

千年前,有一位少年與人傭耕,面對著黃土說出“茍富貴,勿相忘”,但是同行伙伴卻并不能理解這位少年的鴻鵠之志。

正如這位少年嘆息的一樣,燕雀怎能理解鴻鵠的志向呢?

果然,在此后的很多年之后,那些傭耕的人們依舊過著面朝黃土背朝天的勞力生活。

而那個有著鴻鵠之志的少年卻打下了屬于自己的一番天地,他就是陳勝。

現如今世人每每談起古時候的英雄人物,都是由于那些人物有著自己獨特的人格魅力或者是白手起家,依靠著自己的一雙手成就一番大事業,陳勝就屬于最后這種逆襲型的人物。

關于陳勝的出身,相信大家都多多少少了解過,他的身世可謂是“三代貧農”,是一個地地道道的“窮二代”。

從小就給別人家打工,基于這樣的家庭背景以及經濟狀況,陳勝自然文化水平就十分有限了,肚子里可謂是一點兒墨水兒都沒有。

可是就是這樣一個胸無點墨的年輕人卻有著非常長遠的眼光,不然也不會發出“燕雀安知鴻鵠之志哉”的豪言壯語。

這句話不僅是在當時那個年代,即使是在今天讀起來還是非常發人深省、給人以激勵。

但真正改變陳勝命運的是一個地方,確切地說是發生在那個地點的一個著名事件——大澤鄉起義。

秦朝律法嚴苛,自從秦二世即位以來,橫征暴斂,尤其是當時的征戍律條,就是在一次偶然的機會下,給了陳勝逆襲的條件。

公元209年,秦王朝征發戍卒戍守漁陽,但是偏偏天公不作美,當這一批戍卒到大澤鄉之后便下起了大雨。

雨水沖毀道路,泥濘不堪無法通行,眼看著約定到達的期限就要到了。

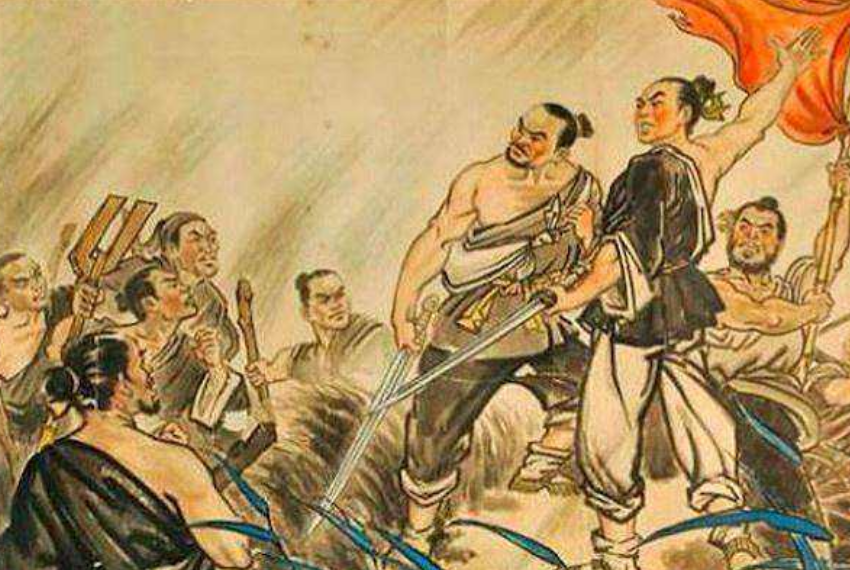

不能如約而至,那嚴酷的刑罰是他們無法忍受的,于是便有了亡亦死、舉大計亦死,與朋友合謀揭竿而起,想要推翻秦朝暴政。

一場轟轟烈烈的農民運動自此拉開帷幕,陳勝也自此開始了自己的霸業模式。

而當時陳勝能夠很快地集結起那么多農民朋友一起搞事業,很大程度上離不開他的左膀右臂——吳廣。

吳廣有勇有謀,知道如何利用有利于其他人的弱點從而收服人心。

魚腹丹書、篝火狐鳴,此等裝神弄鬼的手段,成功激發起當時人們對于死亡的恐懼以及對于秦王暴政的不滿情緒。

于是在戍卒們心中的怒氣值達到頂峰之后,自然會找到一個精神以及行動上的強烈信仰,借此來發泄自己的情緒。

戰爭一觸即發,而這些農民軍隊也非常“爭氣”,一路上勢如破竹,區區三百人先后攻占大澤鄉、薊縣,并不斷發展壯大。

短短幾個月就將河南、安徽的大部分地區收入囊中,而陳勝也不忘將自己的軍隊“扶正”。

他找來三老,建立了屬于自己的“張楚”政權,這一年可謂是陳勝一生之中的高光時刻。

有了陳勝的典范作用,天下英雄也隨之響應,各地不斷涌起反秦的浪潮。

這反秦的星星之火,已經成為燎原之勢,但又有哪幾個政權能夠在這燎原之火中淬煉成鋼呢?結果顯示,陳勝的隊伍并沒有經受住火的淬煉。

一路勢如破竹的“張楚”軍隊,在最輝煌的之后就達到直搗京師咸陽的地步。

就當人們以為陳勝馬上就能攻破咸陽,將大秦取而代之的時候,一位名叫章邯的人愣是逆轉了整個局面。

這位猛人,不僅迅速組織了幾十萬民眾以迅雷不及掩耳之勢將起義軍打出關外。

也許是因為士氣受損,原來的“王者之師”節節敗退,連反撲都做不到,幾個月之后,章邯大軍就將陳勝的隊伍完全擊潰,陳勝也因兵敗身亡。

陳勝從發跡到最終的兵敗身亡不過短短一年的時間,確切地說還不到一年,這個年輕人如同曇花一現,綻放了自己的光華之后,便消亡了。

他的一生是一個傳奇,是一個曇花一現的傳奇。雖然絢爛但是結局還是令人唏噓的。

按理來說,一個年輕、能夠領導一支農民隊伍的領袖起碼會將自己的政權穩固發展下去。

可陳勝卻將一手好牌打得稀爛,到最后把自己性命都交代進去了,那他失敗的原因是什么呢?

通常專家們會將原因歸咎為農民階級的局限性,就像是對于太平天國運動的評價一樣。

農民階級就一定有局限嗎?只有階級局限性這個原因嗎?當然不是的!

其實陳勝最致命的原因不在于自己所處階級,而在于自身的缺陷,一是殺掉自己的左膀右臂;二是失去民眾的信任。

一個人取得了一些成就就容易被眼前的既得利益沖昏頭腦,從而做出一些不理智的事情,這連陳勝也不能免俗。

攻打滎陽時,陳勝和吳廣的軍事觀點產生分歧,陳勝甚至陣前換將,這些所作所為在手下人眼里就是妥妥的猜忌。

對于左膀右臂的吳廣尚且如此,更別說是與陳勝沒啥交情的人們了。

就這樣軍心逐漸潰散,一個沒有一條心的軍隊打仗又怎么可能不會輸呢?

可以說陳勝的失敗完全是自找的,如果能有容人之量,利他之心,也許結局會有所不同!

馬龍