科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

關于古代封建王朝的選官制度,我們知道的有科舉制、察舉制和九品中正制,其中科舉制因為時隔最近,所以大家的了解程度是最高的,總得來說是利大于弊,察舉制因為時隔久遠,大家很難有個準確的判斷,最尷尬的當屬九品中正制,給人一種既熟悉又陌生的感覺。

今天,我們一起花點時間,通過九品中正制的由來和利弊分析來仔細了解它一番。

1、 察舉制落后了

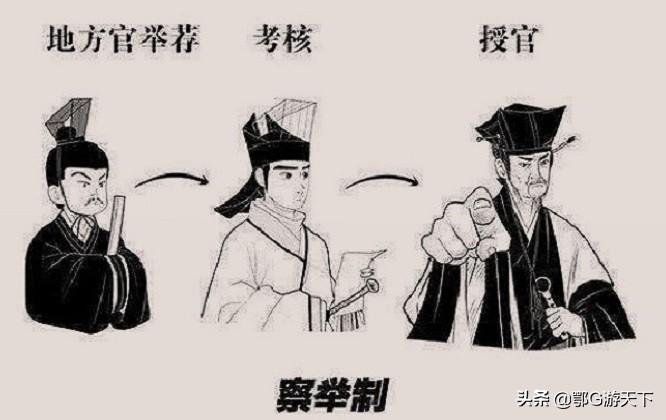

佛家講,有因必有果,有果必有因。九品中正制既然能夠取代察舉制,說明察舉制落后了。所謂察舉制,就是朝廷把選官的權力下放給各級官員,由他們來考察和推薦人才,其內容主要包括賢良、孝廉、茂才等。這個制度放在漢朝初期是很好的,因為那個時候的風氣好,負責選官的官員都還有職業操守,可到了東漢,官員們把選官之權當作了以權謀私的利器。

不僅如此,就連待選的人都發現了制度漏洞,即使自己再不堪,也能通過包裝和假消息來欺瞞相關官員,然后得到進身之階。這些弊端發展到東漢后期時,已經是不可救藥了。長期擁有選官權的世家大族不斷壓縮選官范圍,把出身一般的待選之人都隔離在了官員隊伍之外,皇帝和世家、世家和寒門之間因此都產生了矛盾。長此以往,怎么了得?

2、 統治者的考量

魏武帝曹操在年輕的時候被舉過孝廉,察舉制給了他良好的起點,可也讓他對制度的本身有了更深入的體會。當他可以做主了的時候,他常常對選官制度提出意見和整改措施,比如他多次提出的“唯才是舉”,還有備受他重用的郭嘉等人。同時,他通過各種措施來不斷壓縮官員們的選官權,將選官權逐步收到自己手中。

此外,曹操還認為察舉制會不斷蠶食君權,只有把察舉制的毛病都給改掉,才能鞏固君權。曹操去世之后,其子曹丕對察舉制也有了想法,他一邊需要獲得世家大族的支持,好讓他順利篡漢,一邊又得改革制度,確保自家江山的長期發展不受影響。他最后在陳群等人的建議下,選擇了比較溫和的九品中正制。

1、 擴大選官范圍

我們從分封制、郡縣制、三省六部制等古代制度的發展過程中,不難看出,幾乎所有的制度在剛出臺的時候都很好,也都很匹配當時的社會需求。九品中正制亦是如此,此制一經出臺,有心入仕的人再也不需要像漢朝時期那樣必須找些大咖來給自己作評價,比如曹操早前拜求許紹給他個評語,好讓他能夠得到一定的知名度和美譽度。

彼時雖沒有做到完全不看家世,但也不像后面那樣首重家世,只要愿意,皆有可能。曹魏因此可以在更大的群體中去選官,待選之人也可以有更大的機會去當官,即使當不了最上品,也還有其它八品。滅蜀功臣鄧艾、西晉功臣石苞等底層出身的人都是在這個時期步入仕途的。人才制度的優勢決定了曹魏不會像蜀漢一樣出現“蜀漢無大將,廖化作先鋒”的窘況。

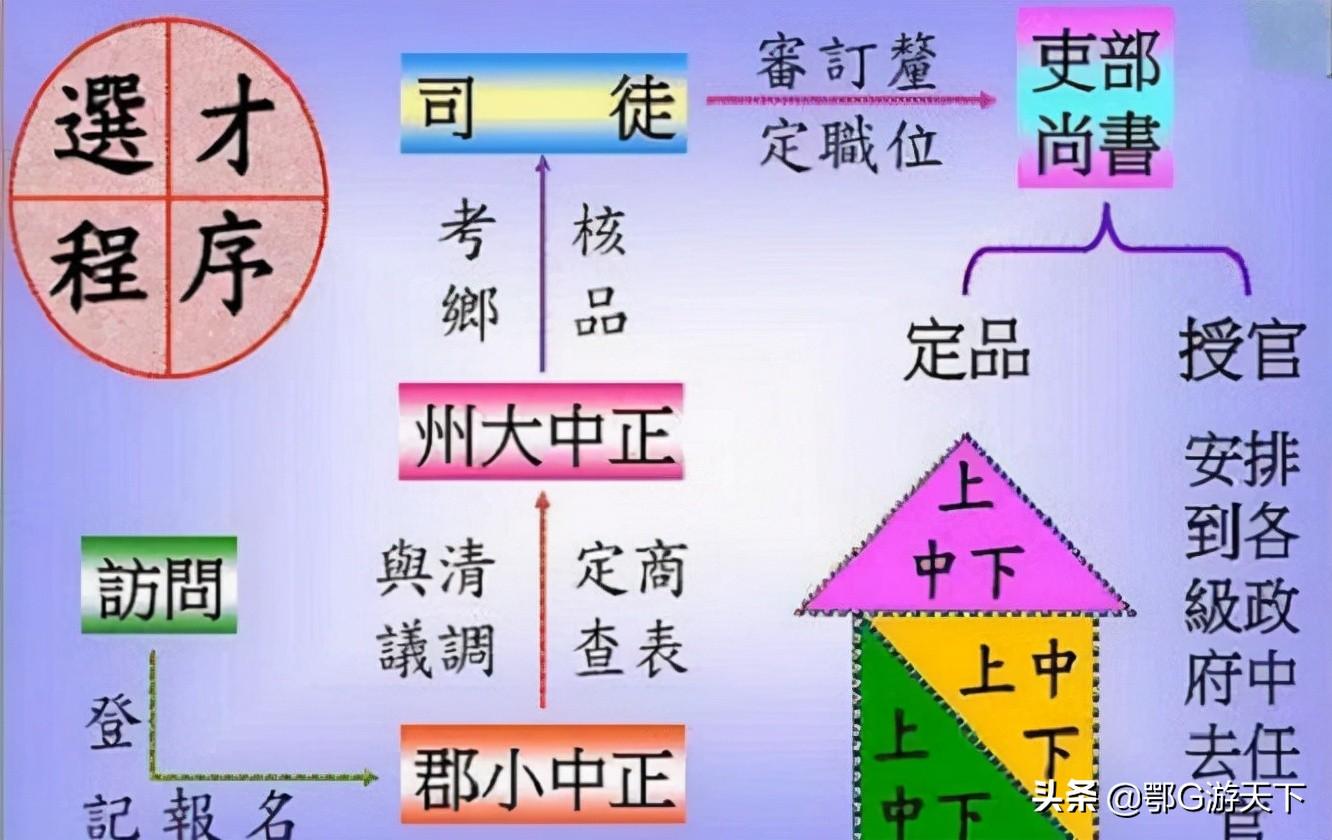

2、 細化標準和程序

九品中正制有上上、上中等九個品級,每個品級都有不同的標準。可能在現在看來,這些標準過于空泛,但是相比察舉制而言,卻是很大的進步。朝廷會在地方上選擇德高望重、才學卓著和慧眼識才的人來擔任中正官。中正官定期對轄區范圍內的人才進行考核,根據他們的綜合素質,對照九品的不同要求來給其定出品級。

一般來說,中正官在給人才定品之前,會仔細了解其人的道德水準、才能高低、家世出身,定完品后,還會給出一份“狀”,把這些都提交給司徒,由司徒進行審核批復。值得一提的是,這種考核結果是可以發生變化的,按例是每三年調整一次,也就是說即使你被定了一個最高品,但是未能保持住的話,三年后可能被降到最低品。由此,保證了人才的上進心。

1、 中正官的隨意

道家講陰陽平衡,制度也需要平衡,制度所涉及的人如果能超脫于制度之外,那么制度就失去了平衡。九品中正制發展到東晉時期后,中正官的權力越來越大,因為常常是地方一把手來擔任中正官,所以根本就無人來監督和約束。人都會有欲望的,一旦欲望得不到控制,自然會生出很多事端,比如把自己家族的子弟都定為高品,把對手家族的子弟定為低品,反正也沒人管。

再則,一個諾大的州,只有一個大中正官,身上可能還會有不少兼職,比如南陳時期的宗元饒同時擔任五個州的大宗正。人的精力都是有限的,以一人之力去考察全州的人才,怎么能做得好、做得細?縱然都能覆蓋到位,這樣的囫圇吞棗又如何保證真實性?所以,當時很多中正官常常只通過小道消息就給人才定下品級,也不管是否準確無誤。

2、 首重家世

無論是從制度本身的要求,還是從先賢的教誨來說,選拔人才必定以德為基礎最重,才次之,家世再次之。九品中正制在曹魏時期還算正常,到了東晉就很不正常了。中正官在考核人才時完全是本末倒置,先看家世,再論其他,即使是德才兼備的大才,如果沒有個好出身,也很難得到高品,進而無法擔任較高官職。

“上品無寒族,下品無士族”、“舊時王謝堂前燕”,這都是在說家世問題。如果官方把家世作為選拔人才的頭等條件,試問寒門出身的人才還有何希望?他們又該何去何從?他們是該怨這個制度,還是該恨這個王朝?如果士族出身的人都是大才,都以國事為重,東晉何以始終偏安一隅?如果寒門子弟出不了人才,劉裕又憑什么推翻東晉、建立劉宋的?

綜上所述,九品中正制的出現是歷史發展的必然結果,這個制度的確存在很多不足的地方,它讓豪門大族得到了更多的資源,最終形成了門閥,但是它在出現之初還是發揮出了不可或缺的作用的。

另外,如果不是九品中正制的出現和發展,以隋文帝為代表的有識之士們又從哪里去吸取經驗教訓,尋找更好的制度?即使是科舉制,到了后期,不也是一堆問題嗎?所以說,九品中正制是合適的,是應運而生的,是承上啟下的,這里面是很難用簡單的好壞來衡量的。

張悅林