科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

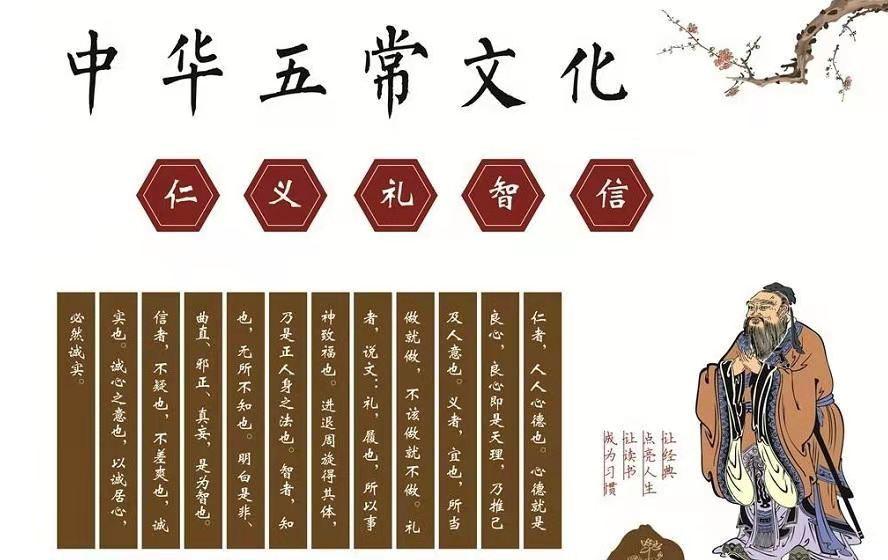

“三綱五常”是中國封建社會的最高倫理準則。“綱”意為總繩、綱領;“常”意為永恒不變。“三綱”,即所謂的“君為臣綱,父為子綱,夫為妻綱”;“五常”,是指仁、義、禮、智、信這五種精神信念與行為規范。

“三綱”看似簡單,實則內涵豐富,并經歷了逐步發展的過程。“三綱”首先由戰國后期韓國人、法家著名代表人物韓非子提出:“臣事君,子事父,妻事夫,三者順則天下治,三者逆則天下亂,此天下之常道也。”

韓非子的論述,著力強調了關乎社會和諧穩定至關重要的君臣、父子、夫妻關系,但將相互關系完全對立起來,帶有濃厚的封建主仆、控馭思想。后來,孔子、孟子認為,三者關系是雙向的、平等的甚至相互依存的。

孔子主張:“君使臣以禮,臣事君以忠。” 而孟子則認為:“君之視臣如手足,則臣視君如腹心;君之視臣如犬馬,則臣視君如國人;君之視臣如土芥,則臣視君如寇仇。”

孔、孟的主張,體現了儒家強調以親情和仁義維持社會和諧關系的思想。

后來,為迎合政治需要,封建統治階級將其上升為最高倫理準則,成為統馭中國社會思想兩千余年的“王道三綱”。

“三綱”雖然打著儒家的旗號,但與孔孟之學相去甚遠。朱熹曾說“自孟子之后真孔學即失傳”,這表明后來在中國社會占據思想主導地位的儒家學說相較于儒學創始時期孔孟的思想發生了很大變異。

“五常”是儒家倫理思想的核心,最早出自董仲舒《天人三策》:“仁、義、禮、智、信五常之道,王者所當修飭也。”

意思是說:“仁愛、道義、知禮、智慧、誠信五個處理君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友關系的基本法則,治國者應該給予足夠的重視。”

“五常”觀念的提出,比“三綱”早很多,也有著比“三綱”更為廣泛的適應范圍,是華夏文化的優秀傳統、中國歷史上廣為認同的德行規范,并深刻影響著中國人的思想和行為。

東漢后期的經學家馬融首次并提連稱“三綱五常”之說,意味著封建思想家把封建綱紀及其堅持的道德原則融為了一體,從而形成了完整的政治倫理道德體系。

“三綱五常”雖然有封建思想的局限性,但“取其精華,棄其糟粕”,時至今日,仍有其現實意義:一方面其強調了不同社會關系的道德責任和社會義務;

另一方面也明確了維護良好社會秩序、構建和諧社會關系所必須遵循的行為準則。辯證地汲取其營養、吸收其精華,將更加有助于個人成長、社會發展。

丁熙東