科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)

科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)

提及剪紙,人們往往認(rèn)為剪紙是在"紙"發(fā)明后才誕生的藝術(shù)形式,實(shí)則剪紙文化擁有比"紙"更加悠久的歷史和逐漸演變過(guò)程,其中蘊(yùn)含著深厚的民間文化。筆者對(duì)"剪紙"這一古老民間文化藝術(shù)的演變歷程進(jìn)行了分析,來(lái)看剪紙的文化內(nèi)涵。

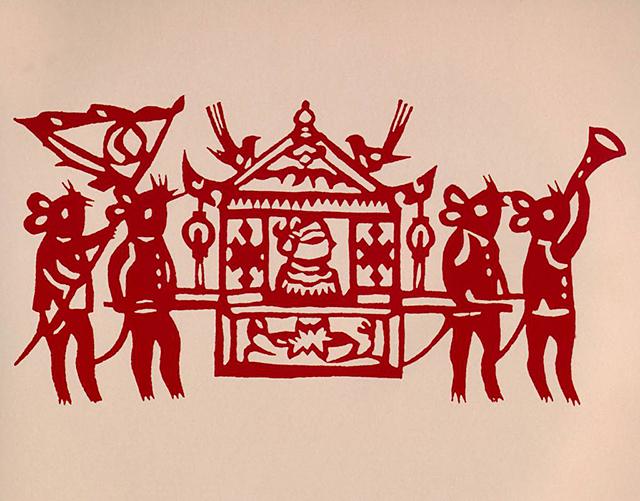

剪紙是一項(xiàng)中國(guó)傳統(tǒng)的工藝美術(shù)產(chǎn)品。"剪紙"顧名思義,是手藝人通過(guò)剪刀或者刻刀,在紙片上雕刻或裁剪出花紋,用以裝飾物品或用以民間傳統(tǒng)節(jié)日習(xí)俗活動(dòng)的民間藝術(shù)形式。

剪紙?jiān)谖覈?guó),具有悠久的歷史和極強(qiáng)的群眾基礎(chǔ)。一方面是由于剪紙的工藝程序不甚復(fù)雜,另一方面是由于其原材料"紙"的獲取容易,價(jià)格低廉。

此外,剪紙的一大表現(xiàn)特征是"鏤空紋飾",這與它的創(chuàng)作方式息息相關(guān)。由于剪紙作品是通過(guò)裁剪或雕刻的方式制作,因而必須采用"鏤空"的方式。

以"鏤空"的形式也將剪紙區(qū)分為了"陽(yáng)紋剪紙"和"陰紋剪紙"兩種。其中"陽(yáng)紋剪紙"就是采用"陽(yáng)刻"的形式,其表現(xiàn)圖案的線條是線線相連的(即通過(guò)紙張的部分來(lái)展現(xiàn)圖案);"陰紋剪紙"是采用"陰刻"的形式,其表現(xiàn)圖案的線條是線線相斷的(即通過(guò)紙張裁去的鏤空來(lái)展現(xiàn)圖案)。

剪紙另一大表現(xiàn)特征是其圖案形式的"拼合"、"對(duì)稱(chēng)"和"疊透"。這是剪紙的創(chuàng)作過(guò)程中通過(guò)對(duì)紙的折疊和裁剪產(chǎn)生的重復(fù)性的圖案紋飾,通過(guò)不斷重復(fù)和間斷給剪紙作品帶來(lái)韻律美和藝術(shù)感。

根據(jù)古代民間剪紙的發(fā)展歷程,文章將其分為了"萌芽"、"產(chǎn)生"和"發(fā)展"三個(gè)階段,隨著歷史的發(fā)展,不同階段的剪紙藝術(shù)具有不盡相同的文化內(nèi)涵,文章亦將結(jié)合歷史時(shí)期淺析其文化內(nèi)涵。

(一)萌芽:圖騰崇拜開(kāi)始的抽象藝術(shù)

剪紙是中國(guó)古老的藝術(shù)形式之一,它的演變與中國(guó)歷代的民俗生活是息息相關(guān)的。追根溯源,剪紙的萌芽可以認(rèn)為是從新時(shí)期時(shí)代的原始民俗開(kāi)始。

在原始社會(huì)時(shí)期,人們最基本的民俗形式可以認(rèn)為是祭祀行為。每個(gè)原始部族都有其特有的祖先和保護(hù)神,也就有了其獨(dú)特的圖騰樣式。在原始先民的觀念形式中,圖騰寄托了他們的祖先崇拜、自然崇拜和生殖崇拜,這些觀念形式是剪紙萌芽的文化基礎(chǔ)。

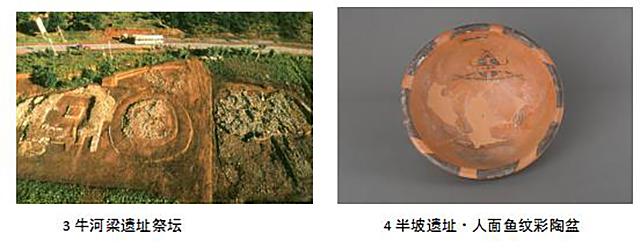

圖騰是抽象的藝術(shù)符號(hào),從原始先民的祭祀建筑的遺址的考古發(fā)現(xiàn)來(lái)看。人們最早是通過(guò)積石堆積成祭祀建筑,也同時(shí)用積石壘出圖騰的樣式。

隨著原始手工業(yè)的發(fā)展,原始先民逐漸在陶制品上繪制類(lèi)似的抽象圖騰,在考古發(fā)現(xiàn)的原始巖畫(huà)、彩陶等都展現(xiàn)了這點(diǎn)。其審美、藝術(shù)形式、表現(xiàn)手法都和剪紙有及其相似之處。

同時(shí),在傳統(tǒng)民間剪紙中動(dòng)物中的魚(yú)、鳥(niǎo)、蛇、蛙、兔、龍、虎、鹿、牛、鼠等題材均占有顯赫地位,這亦是圖騰崇拜的古老遺風(fēng)在現(xiàn)代剪紙中的流傳體現(xiàn)。

由此我們可以推斷為剪紙文化的萌芽是由原始的圖騰崇拜開(kāi)始的。這樣民間剪紙的萌芽中也寄托了原始先民對(duì)自然的探索和崇拜,這些抽象的圖案不僅僅是他們的藝術(shù)創(chuàng)作,更是他們的精神寄托。

(二)產(chǎn)生:從巫蠱象征和裝飾藝術(shù)的相互交融

在原始時(shí)期由于生產(chǎn)為低下,人們把自然中無(wú)法解釋的現(xiàn)象都視為神秘的鬼神行為,進(jìn)而進(jìn)行祭化、膜拜、祈求神靈的護(hù)佑和賜福,原始巫教儀式和原始巫教文化便隨之產(chǎn)生。

作為古老的一種藝術(shù)形式,剪紙隨著萌芽的發(fā)展,產(chǎn)生亦與巫蠱象征聯(lián)系密切。即便到了漢代,真正意義上的剪紙產(chǎn)生后,人們依然在剪紙作品上富裕了巫蠱或者鬼神力量的意義。

《史記》記載了方士李少翁為漢武帝招王夫人魂的事(班固《漢書(shū)》中記載為李夫人)。拋棄故事的歷史可靠性,我們依然能夠看出,在漢代剪紙的雛形是和巫蠱、方術(shù)是相關(guān)聯(lián)的。

同樣的,漢代還有"剪彩為幡"的習(xí)俗,也就是,剪有色羅、絹或紙為長(zhǎng)條狀小幡,戴在頭上,以示迎春。可以推測(cè)的是,在漢已經(jīng)有了真正意義上的剪紙,這時(shí)候的剪紙文化還帶著原始的巫蠱色彩和精神內(nèi)涵。

而造紙技術(shù)在漢代產(chǎn)生,若說(shuō)在漢代之前就有"剪紙"是不可能的。但實(shí)際上,剪紙的萌芽并非是對(duì)"紙"的雕刻或裁剪。

在漢代"紙"被發(fā)明以前,人們就有對(duì)其他薄片材料進(jìn)行裁剪和切割的類(lèi)似形式,其包括縑帛、毛氈、金箔、銀箔、銅箔之外,還有自然界中的樹(shù)葉、樹(shù)皮、獸皮、魚(yú)皮等薄片材料等。如《史記》就記載有周武王剪桐封弟的故事。

典型的產(chǎn)物是"貼花"、"勝"(上文提及的"春幡"也是"勝"的一種,也名"春勝")和"透雕",這在出土的文物上均有發(fā)現(xiàn)。

這些非紙質(zhì)的剪紙是真正意義上"剪紙"的前身,由于它們受到雕刻工藝的影響,是從民俗生活中產(chǎn)生的,所以也可稱(chēng)為"非紙剪紙"。可以說(shuō)它們是中國(guó)初期的民間剪紙,開(kāi)創(chuàng)了紙質(zhì)剪紙的先河。即使在紙質(zhì)剪紙出現(xiàn)之后,它也依然存在并發(fā)展著。這些"非紙剪紙"已然有了裝飾意味。

雖然在漢代有了紙的產(chǎn)生和造紙術(shù)的發(fā)明,但那時(shí)的紙價(jià)格較昂貴且材質(zhì)并不十分適用于剪紙。

而在考古發(fā)現(xiàn)中出土了魏晉南北朝時(shí)期祭祀、喪葬給死者亡靈的冥物,這些冥物常用死者生前的使用文書(shū)裁剪而成。

或許這些冥物尚不能稱(chēng)之為剪紙作品,但我們能夠從中推測(cè)出到魏晉南北朝時(shí)期,"紙"已經(jīng)普及。此時(shí)人們已經(jīng)使用它來(lái)替其他薄片材料剪鏤物象,此時(shí)"剪紙"才真正意義上成為一種民間藝術(shù)形式。

在剪紙從萌芽到產(chǎn)生的時(shí)間里,它在功能上被賦予了"巫術(shù)"的精神意義(包括了對(duì)巫蠱的象征意味),而在它從雛形發(fā)展到非紙類(lèi)剪紙最后真正意義上剪紙的過(guò)程中,也不斷被改進(jìn)的過(guò)程中在造型和藝術(shù)體現(xiàn)上有了發(fā)展,逐漸產(chǎn)生了裝飾功能,但此時(shí)其帶有巫蠱意味的精神意義依然流傳,可以說(shuō)是巫蠱現(xiàn)象和裝飾藝術(shù)的相互交融。

這種文化內(nèi)涵也伴隨著剪紙的發(fā)展,在歷代的民間剪紙中有所體現(xiàn)。

(三)發(fā)展: 節(jié)日風(fēng)俗的發(fā)展

在中國(guó)數(shù)千年的歷史進(jìn)程中,剪紙忠實(shí)地反映著社會(huì)的民風(fēng)民俗、社會(huì)環(huán)境、思維習(xí)慣、歷史變遷等綜合因素,成為中國(guó)傳統(tǒng)文化的重要組成部分。

隨著時(shí)代進(jìn)步,剪紙的文化內(nèi)涵逐漸退去了濃厚的精神意味(巫蠱等)轉(zhuǎn)而向具有實(shí)用性的裝飾發(fā)展,但與此同時(shí),它依然寄托了人們對(duì)美好生活的祈愿和向往。

從唐代開(kāi)始,剪紙技術(shù)進(jìn)入了一個(gè)不斷發(fā)展的歷史時(shí)期。隋唐時(shí)期,結(jié)束了分裂戰(zhàn)亂,百姓的生活安定,手工業(yè)發(fā)展,各種紙制品都已普及于民間日常生活中。在《武林梵志》中記載"吳越踐行吉日……城外百戶,不張懸錦緞,皆用彩紙剪人馬以代"。由此可見(jiàn)剪紙?jiān)诋?dāng)時(shí)的社會(huì)的流行程度。

在唐代,節(jié)日民俗剪紙較為流行,很多紋樣也應(yīng)運(yùn)而生。"剪紙"也隨著節(jié)日風(fēng)俗的發(fā)展,被賦予了更多的精神寄托和文化內(nèi)涵。

如端午節(jié),人們除了掛艾草外,還會(huì)進(jìn)五時(shí)圖和五時(shí)花。即將裁剪有蛇、蜍、蝎、蜈蚣、蜥蜴或石榴花的圖剪貼在門(mén)上,一則表示"祛邪",二則表示"繼嗣"。同樣意味的還有"厭勝紙虎頭"的剪紙,唐代流行門(mén)楣上貼厭勝紙虎頭的習(xí)俗,認(rèn)為貼紙虎頭可以驅(qū)邪鎮(zhèn)宅。

到宋代,手工業(yè)和美術(shù)都達(dá)到了空前的發(fā)展和繁盛,剪紙的發(fā)展也到達(dá)一個(gè)新高度。宋周密的《志雅堂雜鈔》記載:"向舊天都街,有剪諸色花樣者,極精妙,隨所欲而成……有少年能手于袖中剪字及花朵之類(lèi)。"足可見(jiàn)剪紙?jiān)诋?dāng)時(shí)的風(fēng)靡程度與剪紙藝人技藝的純熟。

同樣的剪紙技術(shù)的發(fā)展在明清時(shí)期達(dá)到了新的高峰。

中國(guó)大地幅員遼闊,民間剪紙幾乎覆蓋了整個(gè)中國(guó)大地。剪紙根源于民間,無(wú)數(shù)的民間手藝人通過(guò)對(duì)現(xiàn)實(shí)事物的抽象刻畫(huà),以富有吉祥意味的圖案形式表達(dá)。

剪紙藝術(shù)在中國(guó)有著悠久的歷史,其多年的傳承主要是通過(guò)口口相傳、世代相授的方式。這一古老的民間藝術(shù),蘊(yùn)含了帶著美好祝愿的符號(hào),它蘊(yùn)含了廣大勞動(dòng)群眾的創(chuàng)造精神,也寄托了他們最樸實(shí)的祈愿。

懷趨吉之心,追求生活之美,這是剪紙的魅力,也是剪紙最大的文化內(nèi)涵。

張夕林

版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)

網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml