科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

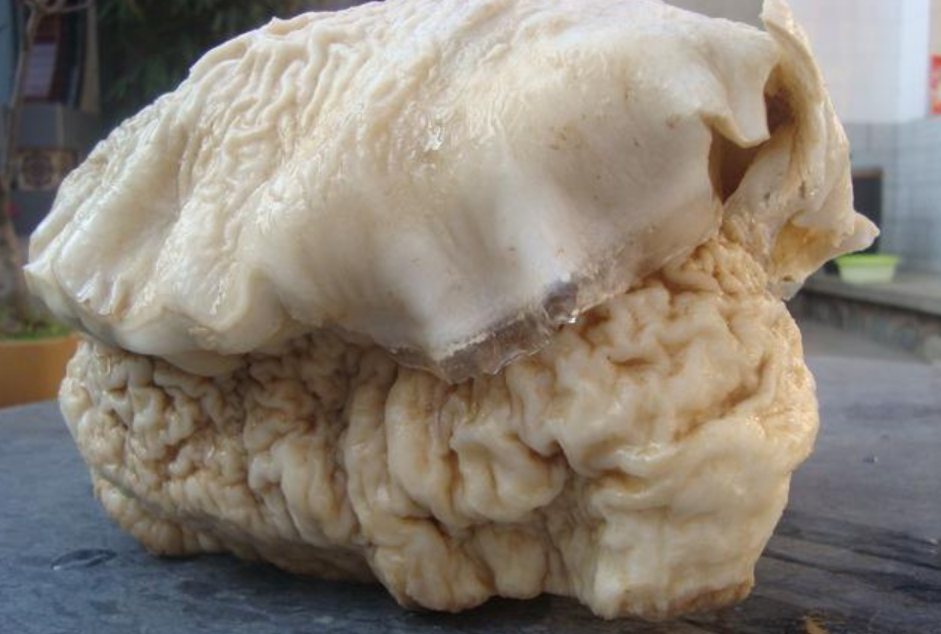

聽說過太歲嗎?過去以往的報道中,關于它的消息在經過不同人的口中傳遞后,通常還有一層神秘的面紗。一旦事情的經過完整解讀,真相往往啼笑皆非。

“太歲”

但接下來要跟你說的是,“太歲”不僅是真實存在的生物,而且還極為強大。它奇特的構造和生存方式甚至早已跳脫出自然界的約束。究竟它是什么?它又是以怎樣的方式出現在人們眼前的?接下來將會為你解答有關這個世上最奇特的一種“生物”,太歲。

太歲這一稱呼在我國不少古書中都有各式各樣的記載,《山海經》《廣異記》《本草綱目》都有對其進行描述。據悉這種物質在吃了之后能夠延年益壽,由于它的外形神似靈芝,質感像肉,太歲又有肉靈芝的稱呼。

過去各地已知的各種太歲信息中,在近些年來有不少人都聲稱自己挖到過或者見到過太歲,不過最后被定為人為造假。實際上它還是存在的,只不過是大多數人意想不到的一種形式。

與其說它是一種生物,倒不如說這是各種黏菌類的大型復合體。那么,什么是黏菌呢?

黏菌

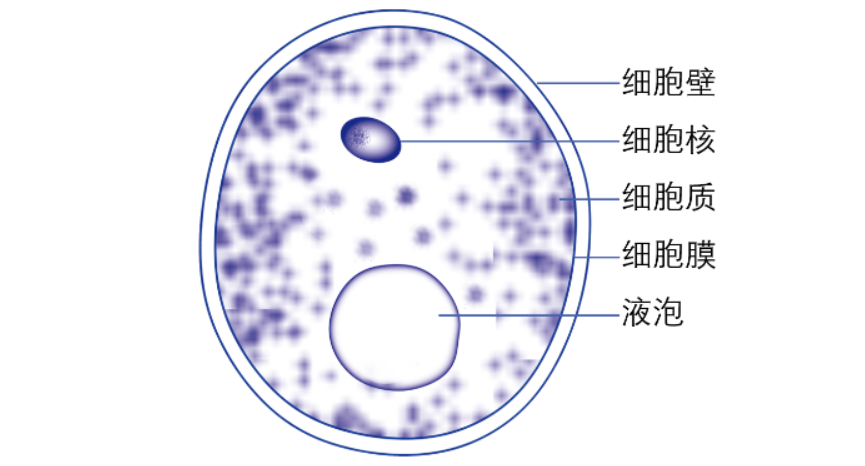

黏菌本質上講是一種多細胞組成的活體結構,每個細胞中都有獨立的細胞核。1829年,瑞典的科學家艾里亞斯發現了培養皿中的一種奇特物質,外形上很像霉菌,但其又擁有真核生物的細胞結構。當時的技術手段還不能夠進行詳細研究,他便以拉丁文將其命名為Myxomycota,意為“粘液”的意思。

細胞核結構

在后續的發現中,科學家發現這類生物像是跳脫出了自然法則約束一般,以傳統方式去看待這類菌體可能還不夠準確。

黏菌的發育似乎不屬于已知真菌中的任何一種,也有部分黏菌是通過孢子的形式去進行發育。這些孢子一般都在5微米至20微米之間,由于孢子沒有色素,孢子組成的孢子團在顏色結構上清晰可見。

黏菌引起了科學家們的注意,因為它跟真菌有許多相似之處,但又不屬于真菌。截止目前為止,已經發現的這種菌群超過1000種。

這種外形像粘液一般的物質被科學家們稱作黏菌,這項分類本來應該分在真菌一塊,不過科學家對此也無從下手,因為它們太難區別了。部分學者認為,這種黏菌應該被單獨分類出來,作為一個獨立的物種進行詳細的劃分。

真菌結構

為什么這么說?作為真核生物來講,黏菌具備有和真核生物一樣的生物屬性。但是卻沒有表現出像其他真核生物一樣的有性生殖或者某種有絲分裂的方式去進行發育。

科學家們認為“太歲”很有可能就是從發育階段成長出來的,比如“巴達米亞”黏菌,這類黏菌產生的孢子便會結塊,而且孢子的顏色、形狀和直徑還會因為環境不同產生變化。

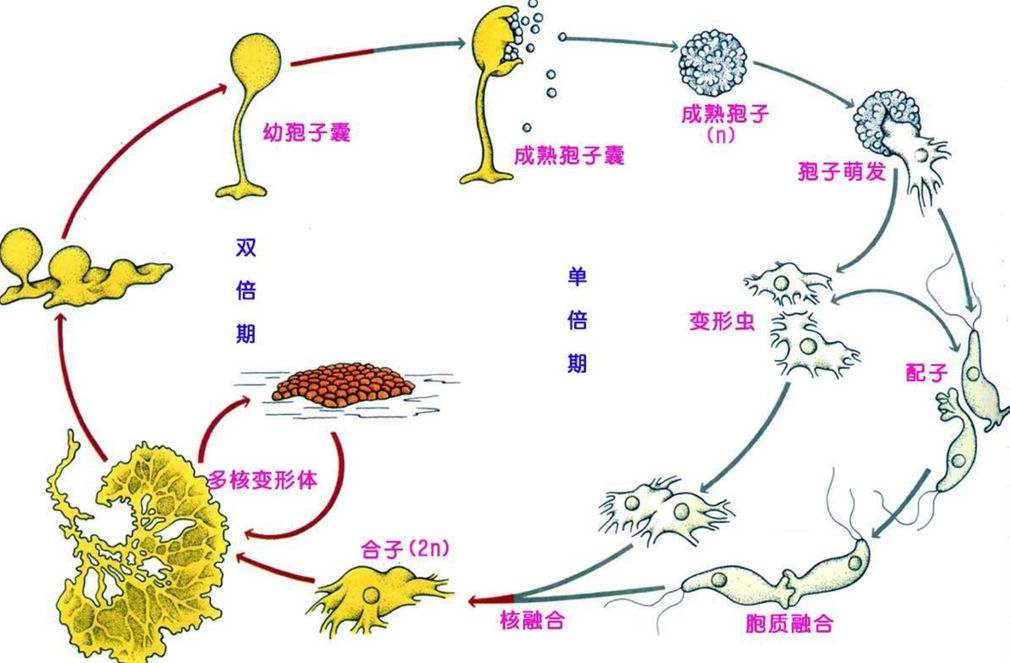

“黏菌生活史”

另一方面,黏菌中還會成為一些有性繁殖物種的溫床。黏菌中單倍體細胞從孢子中出芽,只要環境條件合適,孢子里會長出粘阿米巴蟲或粘鞭毛蟲。

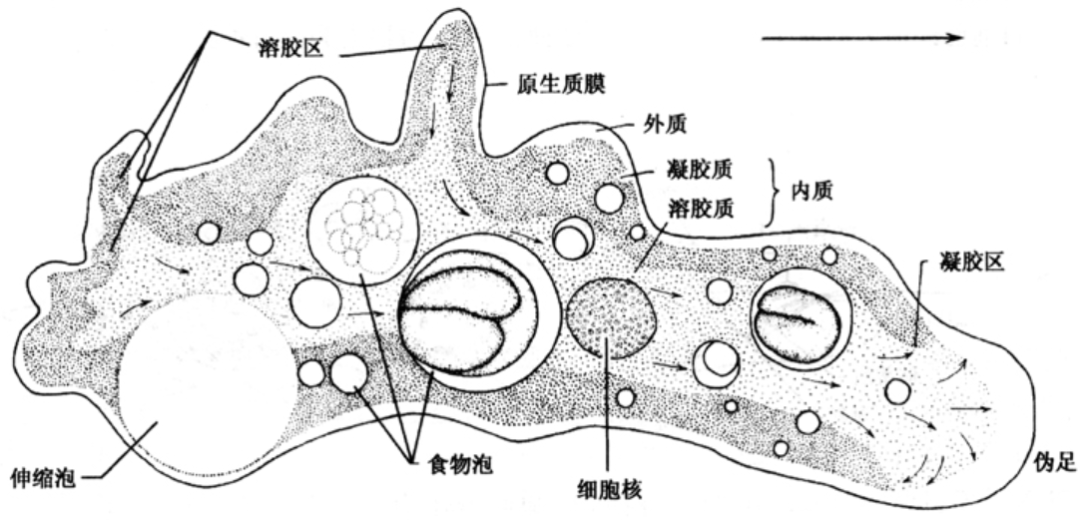

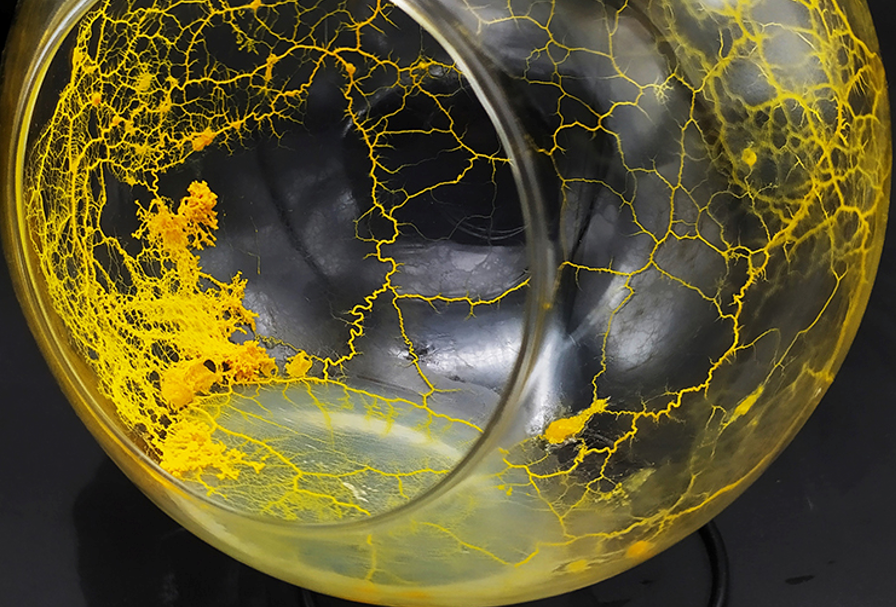

這類生物會像變形蟲一樣活動,整個黏菌的活動很大程度上和它們離不開關系。通過對其進行周期性攝像機拍攝記錄,黏菌是會移動的,正常情況下,這類黏菌的活性和環境溫度有關,不過科學家目前還沒有弄明白溫度是如何影響它們的。

變形蟲結構

黏菌中的這些微生物會在黏菌周圍運動,而它們鞭毛的游動會幫助食物顆粒靠近黏菌和這些真核生物。濕度變化對它們的活動最為明顯,在黏菌的單細胞階段,黏菌會吞噬細菌和真菌孢子,可能還有溶解物質。

如果在這一過程中,環境變化產生了不利影響,比如極端溫度、極度干燥或者食物短缺的情況。黏菌會轉化成為另外一種形式,呈為一種薄殼靜止狀態的微囊腫樣。

這個狀態下的黏菌壽命會變得非常長,黏菌中的微生物(粘阿米巴蟲一類)呈為圓形并會分泌出一類物質形成薄薄的細胞壁。這種形態的黏菌能夠輕松存活一年或者更長時間,如果條件被改善,它們會再次活躍起來。

黏菌生存的第二階段正是“太歲”形成的一個重要階段,這個階段的黏菌靠著多核生物通過吞噬作用盡可能獲得多的營養。這個狀態下的黏菌會出現一種復雜的復合形態,細菌、原生生物、溶解物質、霉菌、高等真菌和有機物質等小顆粒都會被包裹在其中。

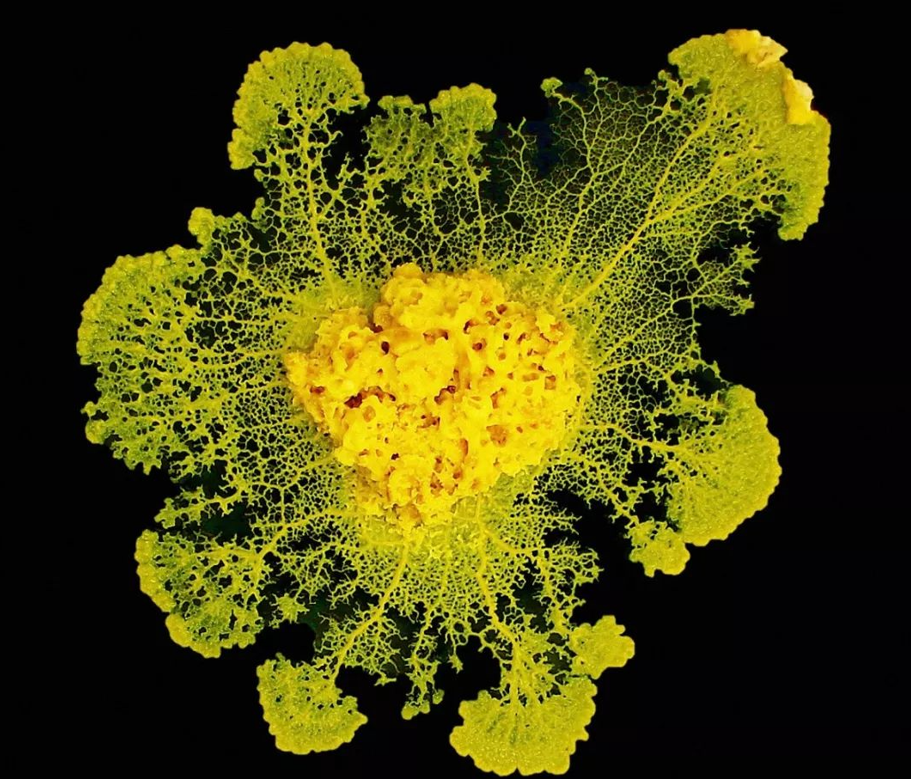

黏菌

這使得黏菌的細胞能夠經歷巨大增長,細胞核進行多次分裂,并且能夠以肉眼可見的速度增長。這種生長取決于不同黏菌的種類,通常會有1平方米的表面積。

每種黏菌的表現方式可能都會不太一樣,有的可能會表現為一團密集的物質,有的可能是片狀的,有脈結構的網狀構造。另外不同黏菌在粘稠程度、光滑度、顏色上也各有不同。

黏菌

由于黏菌的這種形態對溫度和濕度變化非常敏感,所以在熱帶地區和亞熱帶地區很少發現這種黏菌團。高濕度的變化會阻止子實體進行必要的脫水以進行孢子傳播,其他因素則是來自于森林的影響,密集的樹林會阻礙光照照射,降低它們的趨光性。

另外,土壤貧瘠和大雨也會對這些黏菌造成威脅,只有極個別種類的黏菌能夠很好地在惡劣環境下生存,例如南極半島、火山口的黏菌。

火山口

目前科學家們并不太清楚這種生物到底是如何進行系統發育的,只知道這種生物的每個單核細胞中能夠產生一個單獨的子實體,然后在這單獨的細胞中發育出細胞復合物,最后變成子實體。

如此來看,各種太歲的真面目已經被徹底揭開,它們實際上就是一種處于休眠狀態或者已經死亡的大型復合黏菌團。里面包裹有各種微生物、真菌以及黏菌自己的結構組織。

太歲

這也能夠解釋為什么部分太歲一旦離開了原本的發現地就會快速死亡,并且化作一灘水,或者還能夠生長。本質上來講這是一種生物,但又不屬于一個物種,是一類非常奇特的復合物。那我國發現的太歲是否也是如此呢?

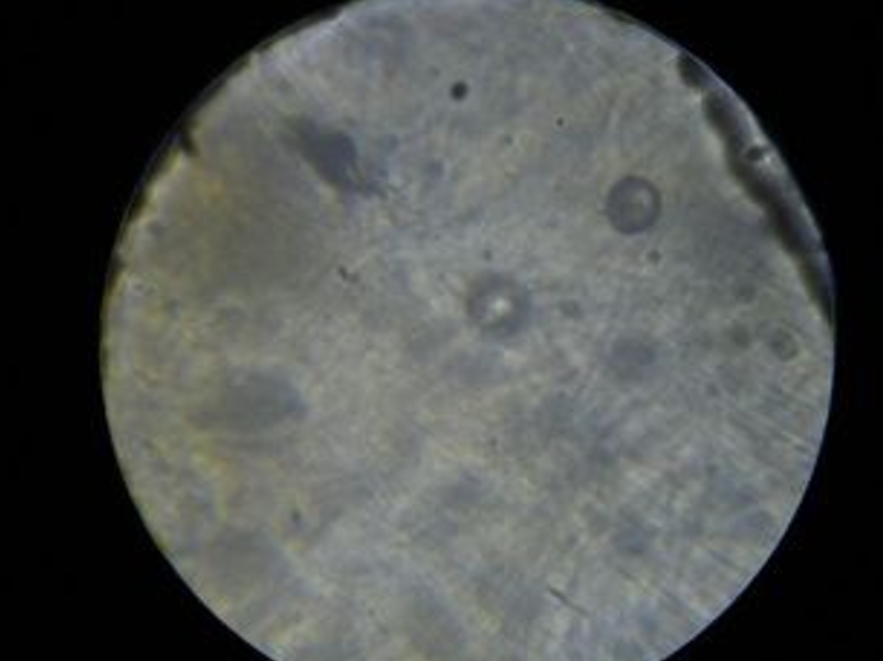

國內不少太歲的發現很多也已經被證實是人為制作,有的則是一種誤會。國內的研究機構通過對這些來歷不明的“太歲”進行化學分析和電鏡掃描后,發現這些太歲的結構都出奇的相似。

顯微鏡下的太歲

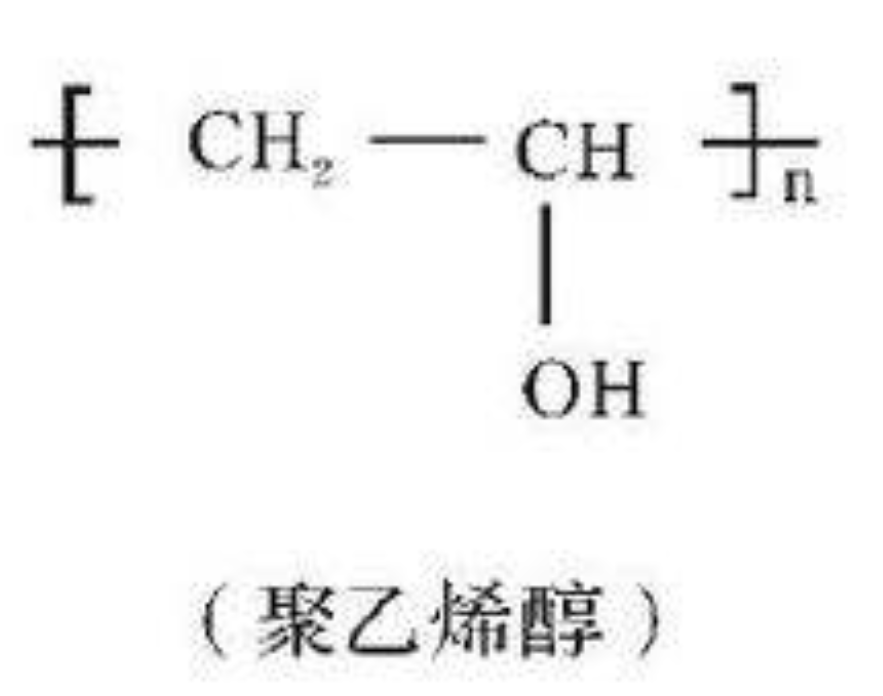

在結構上,這些太歲疑似物的主要成分為聚乙烯醇,通過對冷凍后的聚乙烯醇溶液進行脫模制作,就能形成一種類似太歲一般的物體。

另外太歲疑似物的內部結構成絲狀,這是與聚乙烯醇的溶解度有關。不同溶解度下的聚乙烯醇,調整溶脹后,狀態會發生改變。通過冷卻,內部便能夠形成絲狀紋理。

聚乙烯醇

而在太歲疑似物發現最多的工地則更加讓人忍俊不禁了,不少土木工程領域都會使用灌漿材料來改善工程施工等方面的問題。

聚乙烯醇作為土木工程里的一類無毒化學灌漿材料,能夠改善其他建筑材料的性能。通過一定比例的兌比進行浸泡過夜,然后水浴加熱就能夠和其他工程材料復合。

“神奇的太歲”

這種復合材料很有可能是在多余的情況下被埋藏進土內,這類材料在被挖掘后從而被誤認為是太歲。由此可見,太歲本身在它的傳播途徑中就很容易因為人們缺乏相關知識而出現誤解。

實際上真正的太歲要想被找到還是非常困難的,因為真實的太歲本身是復合的黏菌團。出于對環境的高標準要求,大部分情況下這些黏菌進入復合狀態很多時候都會因為環境無法得到改變而死亡。

黏菌團

關于黏菌的研究其實遠沒有人們想的那樣深入,這類生物如今仍是科學家們重點關注的對象之一,只是大家以后如果看見“太歲”,不必感到驚訝,如果實在不放心,拿到檢測機構去看看也是無妨的。

馬夕林