科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

維吾爾族是我國少數(shù)民族之一,其名稱“維吾爾”取“團(tuán)結(jié)、協(xié)助”之意。現(xiàn)如今維吾爾族主要聚居在新疆維吾爾自治區(qū)的吐魯番盆地,以及塔里木盆地周圍的綠洲等地。

歷史上,維吾爾族經(jīng)歷了漫長而復(fù)雜的演變過程,并且其祖先在唐朝時(shí)期還做出過許多重要的貢獻(xiàn)。

現(xiàn)代維吾爾族的直系祖先是隋唐時(shí)期的回鶻/回紇人。其先祖則可追溯到先秦時(shí)期的赤狄(狄族部落)。隨著歷史變遷,赤狄中的一支發(fā)展成為游牧于我國北方與西北方的丁零族(古代民族)。

隨后又有一部分丁零人南遷。而留在漠北的大部分丁零人,在晉朝被稱為敕勒,在隋朝被稱為鐵勒,活動(dòng)于貝加爾湖一帶的則被稱為東部鐵勒。

在5世紀(jì)中葉,東部鐵勒中有九個(gè)比較大的部落結(jié)成了地域性的“回紇”部落聯(lián)盟。該聯(lián)盟在唐朝大軍的支持下,于天寶三年(744年)擊敗了突厥汗國,建立起回紇汗國。

其疆域含括貝加爾湖以南,陰山以北,興安嶺以西以及阿爾泰山以東的蒙古草原。至此,西北諸部落原有的名稱基本消失,統(tǒng)稱為“回紇”。

在唐朝,回紇汗國是中原王朝的附屬國,并一直與之保持著友好和睦的關(guān)系。歷代回紇可汗都接受著唐朝的冊(cè)封。貞觀四年(788年),回紇可汗上書唐朝,取“回旋輕捷如鶻”之意,將“回紇”改為了“回鶻”。

但在唐開成五年(840年)時(shí),回鶻汗國瓦解,漠北回鶻部落大部分南下遷移,其余部分分三支向西遷移。

其中西遷至吐魯番盆地的部落與原本生活在此的回鶻人共同建立起高昌(西州)回鶻王國。這一時(shí)期的回鶻人也逐漸從以游牧為主,轉(zhuǎn)變到以定居農(nóng)耕為主,奠定了如今維吾爾族的主要活動(dòng)區(qū)域。

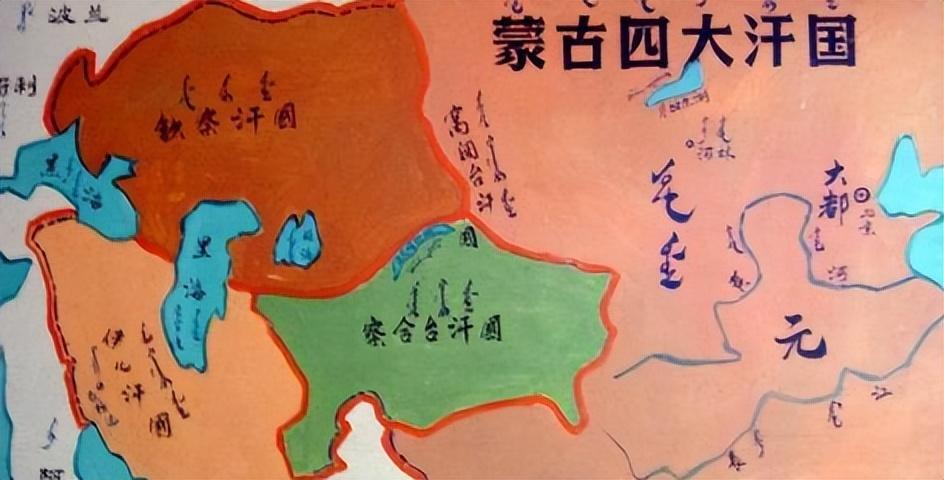

此后的高昌回鶻王國一度被契丹西遼政權(quán)吞并,但西遼政府對(duì)回鶻并不友好,長期在政治和經(jīng)濟(jì)上打擊回鶻人民。于是回鶻在1209年脫離了西遼的統(tǒng)治,歸順成吉思汗,成為蒙古汗國的附屬國。

1324年,回鶻并入了察合臺(tái)汗國,該國建都阿力麻里,也就是今天的新疆霍城縣水定鎮(zhèn)西北。其疆域囊括了如今新疆維吾爾自治區(qū)的大部分地域。

在人口西遷、政治變化等因素的作用下,回鶻人最終與西域本地人、吐蕃人、契丹人、蒙古人以及漢人等各民族人民融合在一起。他們長期相處,繁衍生息,在16世紀(jì)初形成了維吾爾族。

不過那時(shí)維吾爾還并未被正式命名,許多文獻(xiàn)分別譯寫為偉吾而,衛(wèi)兀兒,畏兀兒等等。

實(shí)際上,回紇、回鶻和畏兀兒這些稱呼都屬于同名異譯。直到1921年,維吾爾族領(lǐng)袖們?cè)谒哺蓵?huì)面,確立了“維吾爾”為其身份標(biāo)志。至1935年,“維吾爾”這個(gè)稱呼正式開始推行。

維吾爾族的祖先回紇人與唐朝的關(guān)系頗為密切,在政治、經(jīng)濟(jì)、文化方面都與唐朝有著千絲萬縷的聯(lián)系,并做出了不少貢獻(xiàn)。

政治方面,回紇一直與唐朝保持著較為平和的往來,盡管雙方之間在邊境上有過一些摩擦,但始終也沒有發(fā)動(dòng)過較大的戰(zhàn)爭,并且有時(shí)還是軍事上的盟友。

天寶十四年(755年),唐朝發(fā)生安史之亂。回紇可汗親自率兵與唐軍將領(lǐng)郭子儀一同擊破安祿山軍隊(duì)的同羅等部。

在回紇的助力下,唐軍先后在至德二年(757年)和寶應(yīng)元年(762年)收復(fù)了西京長安和東京洛陽,叛亂得以平定。可以說,回紇在幫助唐朝統(tǒng)一大局方面立下了汗馬功勞。

同時(shí),回紇與唐朝廷關(guān)系的穩(wěn)定,在一定程度上也緩解了吐蕃政權(quán)對(duì)中原政權(quán)的威脅。安史之亂后,吐蕃趁機(jī)侵吞了河西走廊。而回紇在唐朝廷的支持下,聯(lián)合安西、北庭兩都護(hù)府,共同抵御了吐蕃對(duì)西域的進(jìn)攻,維護(hù)了唐政權(quán)的穩(wěn)固。

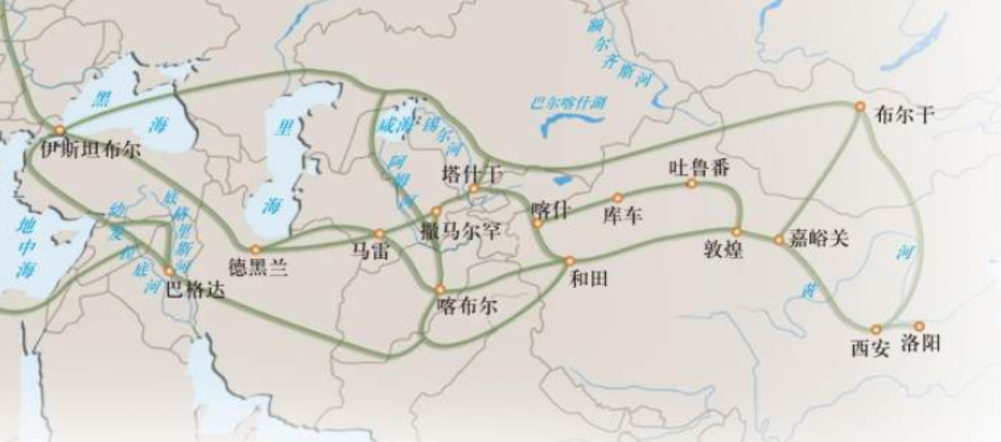

經(jīng)濟(jì)方面,回紇維護(hù)了陸上絲綢之路的通暢,促進(jìn)了古代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。由于回紇在地理上處于絲綢之路的重要位置,所以其在穩(wěn)定當(dāng)?shù)鼐謩?shì)上就起著關(guān)鍵的作用。

在吐蕃占領(lǐng)河隴一帶后,陸上絲綢之路受到阻礙。而回紇為確保河西與中原王朝的貿(mào)易通暢,出兵打敗了吐蕃,使通商道路再次開放。

并且借由絲綢之路,回紇人將中原地區(qū)的絲綢、服飾、器皿等物品運(yùn)往西域、波斯和阿拉伯,同時(shí)也將西域的特產(chǎn)運(yùn)送到中原,促進(jìn)了東西方的貿(mào)易往來,也進(jìn)一步擴(kuò)展和活躍了草原絲綢之路。

文化方面,回紇與唐朝保持著開放的交流環(huán)境,促進(jìn)了中原文化與少數(shù)民族文化的交融。回紇將摩尼教傳入了中原,中原的文化習(xí)俗也影響著回紇。

據(jù)《資治通鑒》記載,最初回紇的民風(fēng)淳樸,具有游牧民族的矯健之風(fēng)。而在唐朝的影響下,回紇的統(tǒng)治階級(jí)開始效仿唐朝建筑宮殿,這也是他們從游牧走向定居和農(nóng)耕的開始。另外,還有回紇婦人逐漸像漢人一樣施粉黛,配紋繡;回紇的歷法改成中原的開元?dú)v法等等。

這些文化交流都奠定了此后中原文化與少數(shù)民族文化融合的基礎(chǔ),在歷史上具有非凡的意義。

另外,回紇首領(lǐng)還與唐朝皇室之間存在聯(lián)姻關(guān)系,這也使得雙方在政治、經(jīng)濟(jì)和文化上有進(jìn)一步的交流。

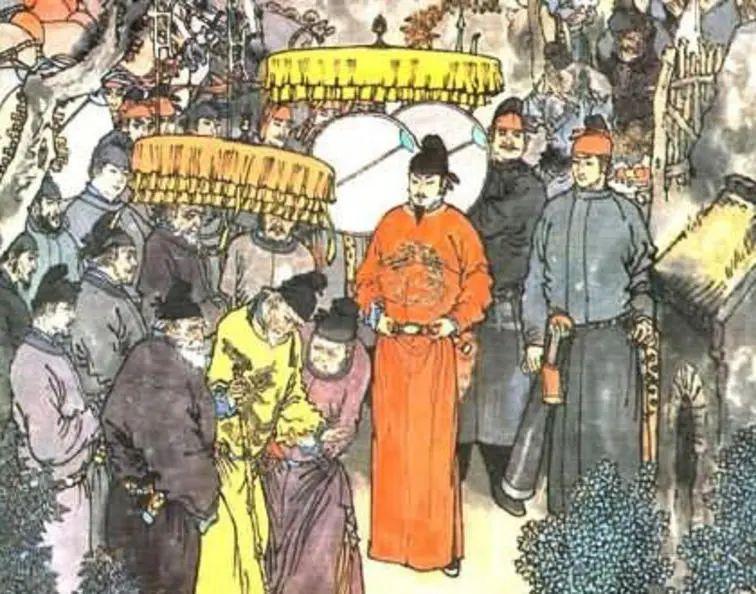

據(jù)史料記載,安史之亂后唐朝共有四位公主與回紇可汗結(jié)為連理,其中寧國公主、咸安公主和太和公主都是唐朝皇帝的親生女兒,小寧國公主為宗室女。

清朝之前,皇室和親通常都不舍得讓皇帝的親生女出嫁,而是選擇宗室女或大臣之女。但在與回紇和親時(shí),唐朝皇室就選擇了三位皇帝親生女,可見唐王朝對(duì)回紇的重視。

這一來是因?yàn)榛丶v確實(shí)在安史之亂中立下赫赫戰(zhàn)功;二來是因?yàn)榘彩分畞y重創(chuàng)唐朝國力,唐朝不得不重視邊境關(guān)系。

而和親政策也確實(shí)行之有效,四位公主遠(yuǎn)離故土來到回紇,不僅向回紇人民傳播了中原文化和習(xí)俗,還緩和了回紇與唐朝之間的政治經(jīng)濟(jì)矛盾。比如咸安公主出嫁回紇就對(duì)雙方絹馬貿(mào)易的發(fā)展起到了重要作用。

彼時(shí)回紇認(rèn)為唐朝交易來的絹布質(zhì)量低劣,偷工減料,而唐朝則認(rèn)為回紇所賣馬匹體弱不堪,雙方的貿(mào)易沖突愈演愈烈。此時(shí),咸安公主出嫁就緩解了這一局面,使沖突沒有進(jìn)一步發(fā)展成戰(zhàn)爭。

維吾爾族的發(fā)展歷程就是一部北方少數(shù)民族的變遷史,歷史的記錄不僅讓我們了解了一個(gè)民族的演變過程,也讓我們窺見了背后的政治、經(jīng)濟(jì)及文化的流動(dòng)與交融。

同樣,對(duì)于一個(gè)家族而言,記錄“家族事記”便是記錄歷史、記錄文化的一種形式。也許人的記憶會(huì)褪色,但是留存下的記錄不會(huì)被輕易抹去,它是存在的見證,更是情感維系的紐帶。

王書林

版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)

網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml