科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

中原從來就是一個歷史性名詞,不同的歷史時期,中原所指的地區范圍也不一樣。

簡單說來,隨著中華民族不斷擴張和民族融合,將周邊的區域納入中原王朝的版圖,中原所指的范圍也在逐漸擴大。

那么不同時期的中原到底指哪些地區呢?小編認為有以下幾種。

最早的中原概念起源于先秦時期,大禹治水時分天下為九州,豫州居于天下之中,即為當時的中原,今天的河南省簡稱豫,和豫州有極大的關系。

河南省是中華民族的重要發祥地之一,河洛文化是其典型代表。其中河圖被認為是易經八卦的源頭,洛書則給了大禹治水以重要的啟示。

先秦時期我國沒有形成大一統的封建王朝,因此分裂是當時的主要社會形態,在這樣的情況下,尤其是東周時期,河南省及其周邊的諸侯國被稱為中原國家。

春秋時期,相繼出現了五個霸主。這些霸主稱霸的一個重要環節就是率領軍隊到中原地區舉行會盟,因為這里位于東周都城洛邑的附近,諸侯國可以在此代行周天子之權,號令天下諸侯。

為了稱雄稱霸,各國爭相發展自己的國力,這一年在先秦時期著名的史書《左傳》中有明確記載,在這部惜字如金的史書中。在描述楚國時用了這樣幾個字:“中原各國,始懼楚也。”

前221年,秦始皇統一六國,建立了大一統的專制王朝。

因為大一統王朝的建立,我國的政權組織形式有了一個巨大的飛躍,在這樣的情況下,中原就不再單指河洛地區。

此時的關中平原,作為大一統帝國的都城成為帝國的政治經濟和文化中心,而此時的洛陽及其周邊地區則成為帝國輻射東部的核心。

因此自秦朝開始,中原地區作為我國的政治核心區,范圍開始逐步擴大。

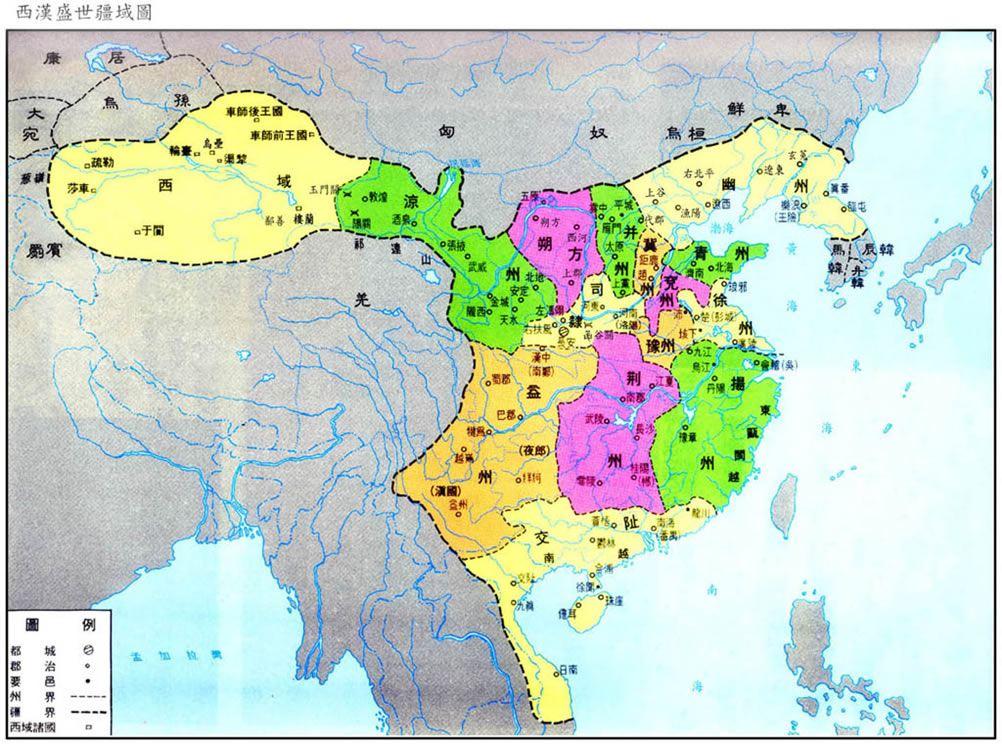

漢朝時期,我國在郡縣制的基礎上,增加了“州”一級行政區劃。在“漢分天下十三州”的整體框架下,中原地區作為司隸州成為帝國的京畿之地。

漢朝滅亡后,我國進入了魏晉南北朝時期,這是我國第二個大分裂時期,也是中原的概念,再次得到發展的時期。

西晉滅亡后,東晉在南方建國,北方陷入少數民族之手。東晉滅亡后,南北朝正式開始。

在這一時期,無論是蜀漢還是東晉,當權的統治者都有或多或少的北返意向。

諸葛亮在《出師表》中就強調要“北定中原,興復漢室。”這里的中原指的并不是關中地區,而是整個長城以南的北方。

由于南北朝時期的深遠影響,因此我國雖然在隋唐時期重新走向了統一,但是南北的分異,依然非常嚴重。到唐朝滅亡后,我國進入五代十國和兩宋時期,國家重新陷于分裂。

南宋時期著名詩人陸游就有一句著名詩句:“王師北定中原日,家祭勿忘告乃翁。”這里的中原指的就是長城以南的整個北方地區。

1279年崖山海戰后,標志著元朝重新完成了神州的大一統。

而因為元朝是少數民族入主中原,所以此時的南北分異就顯得無足輕重,真正有區別的是長城南北的農耕文明和非農耕文明的差異。

在這樣的情況下,中原地區就不單單指秦嶺淮河以南的北方地區,而是指長城以南,青藏高原,橫斷山脈以東的廣大地區,這和秦始皇統一六國后形成的版圖大致相當。

明朝時期在國力由盛轉衰后,帝國相繼放棄了周邊區域,逐漸形成兩京13省的格局,而這一格局和這一時期的中原概念高度契合。

清朝入主中原后,漢地18省作為中原地區,成為一個獨立的統治單元與之相對應的是長城以北的蒙古高原,以西的青藏高原,西北的西域以及東北地區等板塊。

所以中原地區隨著歷史的發展概念是在不斷演進的,而且隨著先輩們的篳路藍縷的開拓,封建政權的統治區域在一步步膨脹,中原所指代的范圍也在不斷擴張。

金書東