科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

漢江源于陜西省秦嶺南麓,匯集諸多支流之后流入湖北,再橫穿湖北中部,匯入長江。干流全長1577千米,相當于武漢到重慶一個來回。

漢江是長江第一長支流,但其水量只有長江的二十分之一,比不上湘江、贛江、嘉陵江,下游河道寬度往往也只有長江的五分之一甚至十分之一。

不過,這樣的體量放到北方絕對是大個子。作為中國母親河之一的黃河,其水量僅僅與漢江相當。同在北方的海河、遼河等就比漢江小多了。所以漢江其實一點不小。

江漢平原能成為魚米之鄉(xiāng),漢江百萬年的塑造功不可沒。和長江一樣,漢江從上游帶來大量泥沙把洼地填平,帶來大量河水把平原雕琢為水鄉(xiāng)。如果把長江看做大海,那么漢江就是注入大海的河流,江漢平原則是漢江的“三角洲”。

數(shù)千年來,漢江下游河道在其“三角洲”上來回擺蕩,既給當?shù)貛ノ滞亮继铮矌ズ樗疄暮Γ€深刻影響著城市的發(fā)展變遷。

武漢西南的東荊河、通順河等都是漢江的分支,而半個江漢平原也都有漢江奔流的痕跡。

說來也奇妙,漢江的肆意奔流恰恰造就了如今漢江武漢段的“小”。

其實漢江中游水面十分寬闊,在襄陽等地,漢江往往可達500甚至1000米寬。但到了平坦的江漢平原,漢江頻繁改道、分汊,使得河道難以持續(xù)拓寬增大。如今漢陽和漢口之間的河道也才穩(wěn)定了幾百年。

也正是漢江下游的偶然變動,深刻影響了武漢的城市格局。

一說到武漢,大家就會想到江城,想到長江對于武漢的重要性。但其實,漢江對于武漢這座城市的產(chǎn)生同樣至關重要,尤其是奠定了武漢三鎮(zhèn)的基礎,沒有它就沒有今日的武漢。

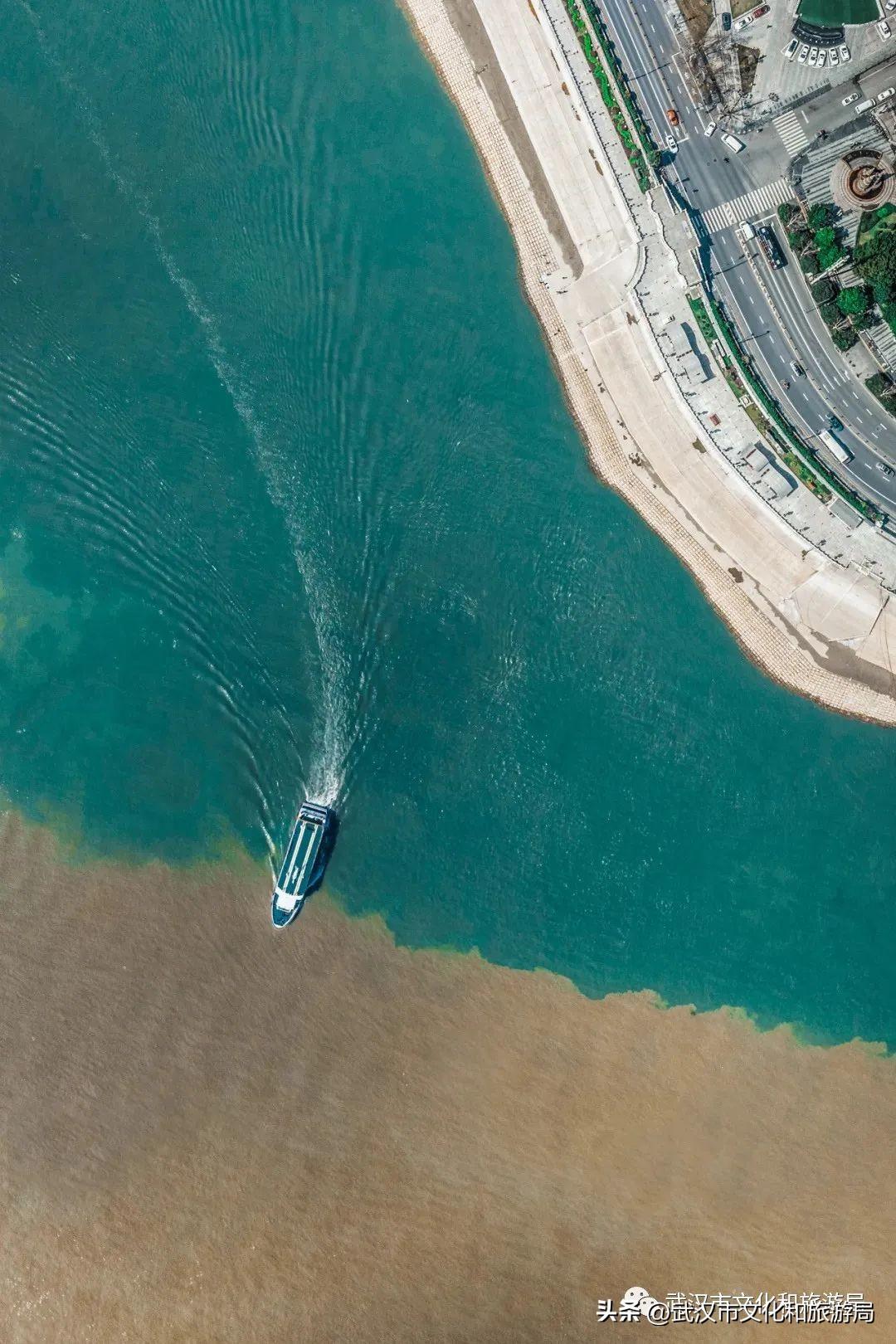

如今的武漢長江江面上,船舶來來往往,如車水馬龍的快速路。尤其是在陽邏港,萬噸級的海輪滿載著貨物運往海外。

但以前可不是這樣。古代木質的小船經(jīng)不住長江的驚濤駭浪,它們往往在長江的支流入江口、沙洲間的支汊停靠。唐宋時期武昌城外繁華的南市便位于鸚鵡洲邊的支汊,明時又轉移到巡司河口金沙洲。

對于陸路交通不便的古代,水路交通至關重要。長江干流只能溝通東西,要連接南北還要靠它的支流,漢江正是其中條件最好的一條。

在古代,除大運河外,漢江是南方便捷連通中原、關中的僅有通道,大量貨物、人員通過漢江南來北往。

明成化年間(1465-1487),漢江在郭茨口附近裁彎取直,干流水流增大,通航條件改善。尤其是漢江北岸(今漢口),浪小地闊,適宜停船運貨,又有長江、漢江聯(lián)系東南西北各方,因此迅速崛起為商貿重鎮(zhèn)。

注:廣為流傳的說法是成化年間漢江改道,自龜山南麓入江轉為龜山北麓入江,才有了漢口。但也有文獻記載,那時的漢江本身就是由龜山北麓入江,只是在郭茨口發(fā)生了裁彎取直。

一時間“十里帆檣依市立,萬家燈火徹夜明”。

清初學者劉獻廷在《廣陽雜記》中寫道:“天下有四聚,北則京師,南則佛山,東則蘇州,西則漢口,而漢口……亦為九省通衢……雖欲不雄天下,而不可得也。”

那時的漢口,風頭甚至蓋過有上千年歷史的武昌城和漢陽城,儼然是當時的“一線城市”,而它的行政級別僅僅是鎮(zhèn)。

武漢三鎮(zhèn)格局就此形成。

之后,由于水流形勢變遷,武昌城南長江邊的鸚鵡洲、白沙洲(非現(xiàn)在的白沙洲)消失,金沙洲并岸,武昌的港口條件惡化,漢口的商貿地位進一步增強。

雖然“東方芝加哥”的稱號是多年之后才獲得的,但這一時期奠定的基礎毫無疑問十分重要。

在我老家(仙桃),人們常把“去武漢”稱作“下漢口”,也就是沿漢江往下游到達漢口,“漢口”替代“武漢”成為這個城市的稱呼。而“下漢口”也是小孩尿床的戲稱,所以在我小時候,早已在夢里多次神游漢口了。

如果沒有漢江,武漢這座城市的規(guī)模和影響力或許將大大縮減。

到了1861年,漢口開埠通商,西方輪船駛入,漢口的長江邊才日益成為主要的港口區(qū)域。

不過這也并非意味著漢江的落寞。

漢江的航運優(yōu)勢讓位長江,但它仍然十分重要。

清末張之洞督鄂,把武漢帶入轟轟烈烈的洋務運動。漢陽鐵廠便位于漢江南岸、龜山腳下,與之作伴的還有漢陽兵工廠、針釘廠、鋼藥廠等一系列近代工業(yè)。

著名的“漢陽造”步槍就來自于此,從辛亥革命一直到抗美援朝,都有“漢陽造”的身影。百年前,正是這些工廠為中國的革命和工業(yè)化做出了重要貢獻。

而同一時期,在漢江北岸,依然熙熙攘攘的漢正街以西,近代工業(yè)企業(yè)紛紛設立。

武漢最早的自來水廠既濟水廠(宗關水廠前身)就于1909年在漢江邊建成通水,武漢人第一次擰開水龍頭就能接到干凈的生活用水。此后近半個世紀,它一直是武漢唯一的公用自來水公司。

如果不是漢江,武漢人喝上自來水或許還要等更久。由于漢江水質好,100余年后的今天,宗關水廠仍然在為200多萬居民提供自來水,占主城區(qū)的四分之一。

在水廠附近,紗廠、面粉廠、石灰廠、火柴廠、肥皂廠等等一家接著一家。風靡一時的“青龍牌”肥皂就產(chǎn)自這里的太平洋肥皂廠。

這些工廠把先進生產(chǎn)技術引入武漢,幾乎承包了人們的衣食住行。武漢人的現(xiàn)代生活,從漢江邊發(fā)源。

1949年之后,漢江兩岸的工廠如雨后春筍。

漢陽鐵廠、兵工廠舊址上建起市國棉一廠、機械廠、汽車廠……古田還形成了當時武漢重要的化工區(qū)。從日用百貨到家具家電,那時的武漢人離不開“漢江造”。

古田對岸的漢陽江邊,市一、二、三、四磚瓦廠一字排開,為武漢的城市建設添磚加瓦。

城市的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)的升級讓許多工業(yè)撤離主城區(qū)。原址上,美好正在發(fā)芽。

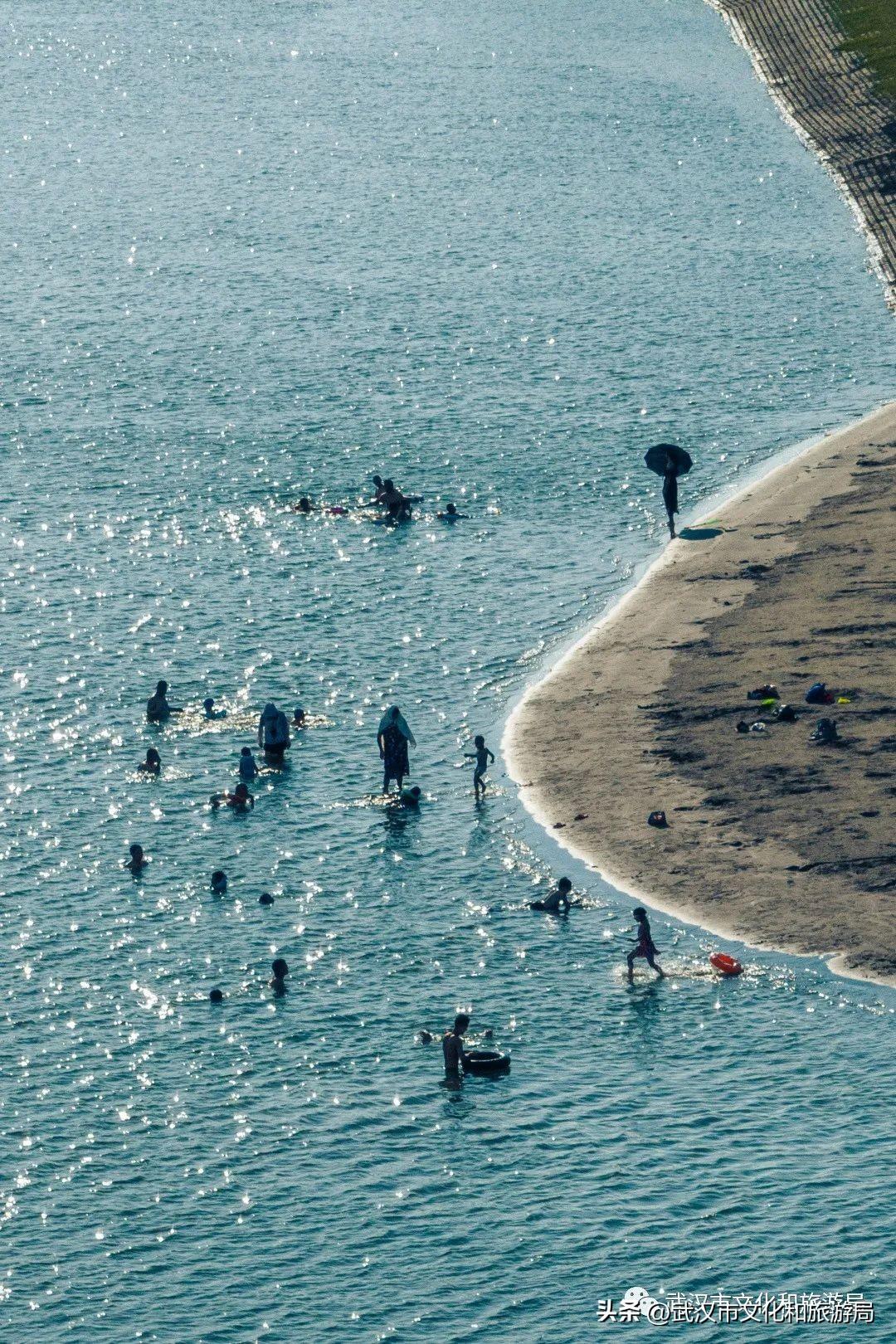

琴臺音樂廳、琴臺大劇院十幾年來給無數(shù)人帶去藝術盛宴,武漢美術館(琴臺)又以自己的獨特造型驚艷世人,工業(yè)遺址變身公園,老碼頭成為親水平臺,江灘上鋪滿花海……

當年滿足我們物質生活的漢江,如今正在豐富我們的精神生活。

相對于長江的磅礴與偉岸,漢江是親切與溫情的。長江流向廣闊天地,漢江流進武漢人的心里。

漢江“又窄又淺”,不會讓人想到“大江東去,浪淘盡,千古風流人物”,只會讓人悠然自得享受生活。

但和長江一樣,漢江既是城市的天塹,也是城市發(fā)展的催化劑。沒有兩江,武漢會大為失色。

或許正如武漢的名字,武與漢,漢江占了一半。

張楠

版權所有 未經(jīng)許可不得轉載

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號

網(wǎng)站介紹 商務合作 免責聲明 - html - txt - xml