科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

在現在的民樂中,有著很多種類的民族樂器,如二胡、箏、揚琴、嗩吶、葫蘆絲、箜篌、高胡、中胡等等。這些樂器都是在幾千年歷史中逐漸演變形成。

在中國古代,有著“十大樂器”。這十大樂器,不僅對后世的樂器、音樂產生了巨大影響,同時也承載著中國幾千年的文化,與古代的政治、生活、文化、經濟有著密不可分的關系。

十大樂器分別是:琵琶、二胡、編鐘、簫、笛、瑟、琴、塤、笙、鼓。

木制撥弦樂器,自西域傳入中國,最早在秦朝就已經出現,距今已有二千多年的歷史。是騎在馬上彈奏的樂器,向前彈出稱做琵,向后挑進稱做琶。在唐代呈現出一個高峰,不論在宮廷還是民間,琵琶是十分流行的樂器。

二胡又名“胡琴”,唐代已出現,稱“奚琴"”,宋代稱“嵇琴”。一般認為今之胡琴由奚琴發展而來。唐代詩人岑參的詩中有“中軍置酒飲歸客。胡琴琵琶與羌笛”。既適宜表現深沉、悲凄的內容,也能描寫氣勢壯觀的意境。

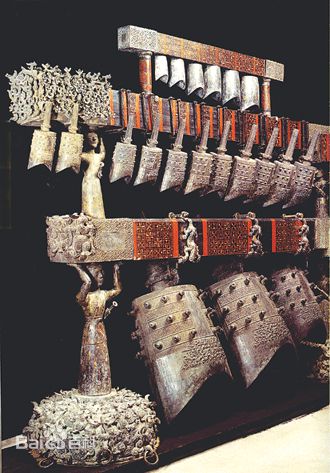

編鐘是中國古代漢族大型打擊樂器,興起于西周,盛于春秋戰國直至秦漢。

它用青銅鑄成,由大小不同的扁圓鐘按照音調高低的次序排列起來,懸掛在一個巨大的鐘架上,用丁字形的木錘和長形的棒分別敲打銅鐘,能發出不同的樂音。

1978年出土的曾侯乙編鐘,共有19個鈕鐘、45個甬鐘以及楚惠王贈送的1個大傅鐘組成,總計65件。

這些編鐘分上、中、下三層,掛在8組鐘架上,最小的編鐘高20.4厘米、量2.4公斤,最大的一個甬鐘高達153.4厘米、量203.6公斤,編鐘的總重量約為2567公斤。

在鐘、架和鉤上共有3755字銘文。在古代編鐘不僅是上流社會的專用樂器,也是象征權力和等級的禮器,因此,曾侯乙編鐘堪稱“國寶”。

簫,分為洞簫和琴簫,皆為單管、豎吹。在浙江河姆渡遺址中,考古專家發現了一根骨質發音器,經鑒定是一根骨哨,這就是簫的的前身,距今已有7500多年。

早在漢代及更早,古人已經普遍使用竹制七孔笛了,而笛的吹奏方式和使用技巧與現今完全一致。在唐詩宋詞中,也有笛的身影。杜甫在《秋笛》中詠道:“清商欲盡奏,奏苦血沾衣。”

瑟,形狀似琴,有25根弦,弦的粗細不同,每弦瑟有一柱,按五聲音階定弦。最早的瑟有五十弦,故又稱“五十弦”。秦漢以前,瑟用來禮儀演奏,稱為“竽瑟之樂”。

魏晉時期,瑟是常見的伴奏樂器。瑟在隋唐時期用來演奏清樂。后來,瑟只在宮廷和祭孔儀式上演奏,逐漸遠離人們的視線。

古琴居于“琴棋書畫”之首, “八音”之首,“華夏正聲”、“元音雅樂”的地位從未改變。相傳伏羲發明五弦琴,周文王武王各加一弦。且幾乎古代所有有關音樂的故事都來自古琴。

在古代是用陶土燒制的一種吹奏樂器,圓形或橢圓形,有六孔。塤起源于漢族先民的勞動生產活動有關,最初可能是先民們模仿鳥獸叫聲而制作,用以誘捕獵物。

后隨社會進步而演化為單純的樂器,并逐漸增加音孔,發展成可以吹奏曲調的旋律樂器。

在古代,樂器是按“八音”分類的。而“匏”類樂器的代表樂器,就是笙。

笙,古稱盧沙,是源自中國的簧管樂器,是世界上最早使用自由簧的樂器,吹管樂器中唯一的和聲樂器,也是唯一能吹吸發聲的樂器。

在古代,鼓作為樂器,是群音之首,在鼓聲的引導下,琴瑟才能開始彈奏。隨著社會的發展,鼓的用途更加廣泛,在祭祀禮儀、喜慶集會、鼓舞士氣、威嚇野獸、聯絡通訊、競技比賽等方面,都能聽到鼓聲陣陣。

劉悅華