科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

朝鮮的專有英文單詞為Joseon,為何國際上更多采用Korea? 而同樣都叫Korea,為何兩國的官方稱呼不一樣呢?

1948年,朝鮮半島正式分裂,南北兩個政權在各自的靠山下分別建國。不同于被冷戰分割的其他政權,比如南越北越,東德西德,半島北方成立了朝鮮人民民主主義共和國,簡稱朝鮮;而南方則為大韓民國,簡稱韓國;有意思的是,南北對對方的稱呼也恰好相反,朝鮮被韓國稱為北韓,韓國則喜提南朝鮮的美名;為什么會產生這種區別呢?

檀君朝鮮

朝鮮半島的歷史說來話長,“三千里江山遼闊,半萬年歷史悠長”,不管是朝鮮還是韓國,都對自己的“五千年歷史”深信不疑;檀君朝鮮在半島歷史學界廣為流傳,傳說這位檀君出生于5000多年前,活了將近2000歲,統治了大半個亞洲1500年;

用神話傳說來點綴民族歷史的做法是很多民族的共性,比如中國的盤古,女媧;日本的神武天皇,但是跟朝鮮比起來就相形見絀了;朝鮮曾宣稱發現了檀君的陵墓,并根據墓中遺骨推算出檀君出生于5000多年前。有了官方背書,檀君的傳說在半島更加深入人心。

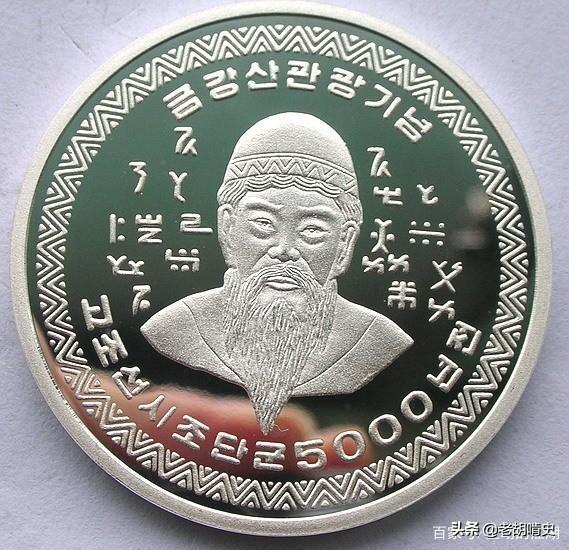

韓國發行的檀君紀念幣

箕子朝鮮

箕子朝鮮是繼檀君朝鮮后的又一個傳說中的古朝鮮政權,中國學界大多認可箕子朝鮮的真實性,而朝韓兩國則一致否認其存在;在這段時期,中國的古代典籍中開始出現“朝鮮”的字眼,比如《山海經》謂“東海之內,北海之隅,有國名朝鮮、天毒。”“朝鮮在列陽東,海北、山南,列陽屬燕”。《尚書大傳》則記載“武王勝殷,繼公子祿父,釋箕子之囚,箕子不忍,為周之釋,走之朝鮮。武王聞之,因以朝鮮封之。這些書籍成書年代在戰國至秦漢時期,大致與箕子朝鮮的年代契合,這也是中國學界認可箕子朝鮮的有力證據;但這個時候的“朝鮮”主要是一個地理概念,并不指代具體的政權;

西漢初年,漢將衛滿推翻箕子朝鮮建立衛滿朝鮮,這也是朝鮮半島有確切文獻記載的首個國家;

據說在衛滿滅亡箕子朝鮮后,箕子朝鮮的末代國王箕準南逃,攻占并統一了半島南部,自稱辰王;箕準死后無嗣,當地土著韓人復立并推舉各自部落人為王,半島南部重新陷入分裂;

古辰國是半島民族國家的雛形

辰國是朝鮮民族古代文化發祥地之一,它的居民主要由土著韓人組成。辰國此時更像一個松散的部落聯合體,而不是嚴謹的國家形態。

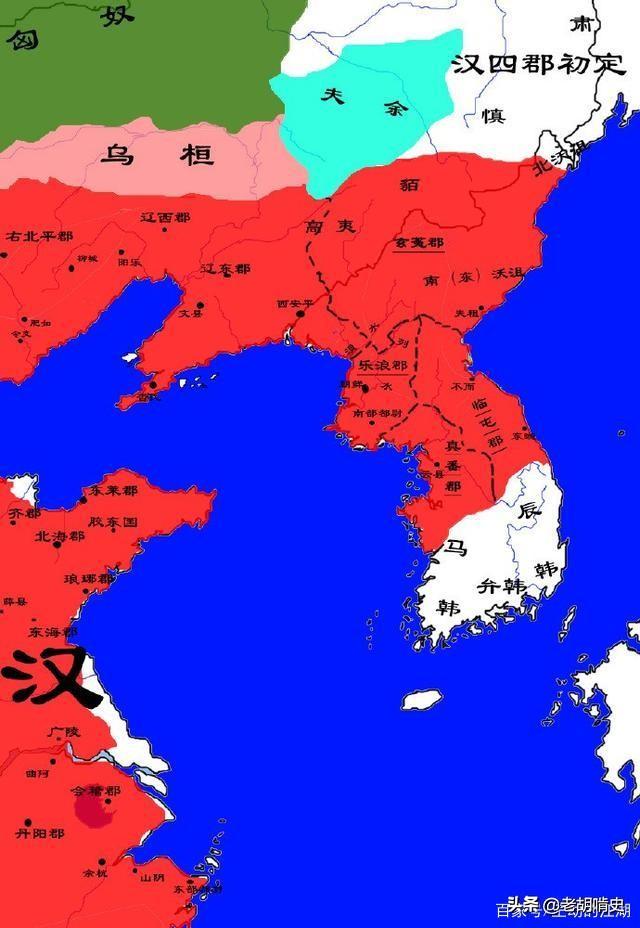

公元前108年,漢武帝滅衛氏朝鮮,并設立樂浪,玄菟,真番,臨屯4郡將半島中部及北部直接納入漢帝國版圖;衛氏朝鮮遺族加上不斷從中國東北地區南下的扶余人等與半島南部當地土著韓人不斷混合,逐漸形成了三個松散的部落聯盟,包括馬韓,辰韓及弁韓,史稱三韓;

漢四郡與三韓并列

三韓在西漢時便與中國有密切交往,《三國志·魏書·烏丸鮮卑東夷傳》曾提到:“桓、靈之末,韓濊強盛,郡縣不能制,民多流入韓國”,此系“韓國”這一名稱的最早記錄。

戰國末期,中國人東渡日本并在九州地區產生了彌生文化;秦漢時期彌生文化已經開始影響到半島南部;經過不斷地戰爭融合,逐漸催生了帶有國家性質的馬韓國,辰韓國以及弁韓國;

由此可見,韓民族在其形成過程中,以韓人為絕對主體,后吸收中國南遷至韓半島南部的漢人移民和日本列島西渡至韓半島的日本人,形成韓民族。

可見在古朝鮮時期,朝鮮更多是指一個地理上的概念,而且多代指半島中部及北部地區;而“韓”接近一個民族概念;現在的朝鮮民族的成員均稱自己為“三韓子孫”,這一點和華人自稱“炎黃子孫”的緣由相似。從這一點上來說,現在的朝鮮和韓國對國名的選擇也是很準確了;

在此后朝鮮半島先后經歷了三國時代,統一新羅時期,后三國時期和統一高麗時期,期間也經歷過同契丹人,女真人和蒙古人等外族的戰爭,沒有被滅族和亡國,比較好的保持了國家和民族的獨立性;

朝鮮王朝

13世紀,蒙古人橫掃歐亞大陸,高麗王朝曾經的宗主國金國淪陷,覆巢之下安有完卵;高麗先是同蒙古結成兄弟之國,而后又像蒙古稱臣,并配合元朝進攻日本;同時與元朝皇室聯姻,內政上也被元朝滲透,國王經常處于廢立邊緣;隨著元朝國力衰退,高麗國內出現了反抗傾向;公元1356年,高麗恭愍王反元并擊退元軍;并于朱元璋攻占大都建立明朝的第二年奉表投明;此時元朝雖然撤出大都,但是依然控制著除中原外的廣大地區,包括與高麗接壤的遼東;出于對元朝的恐懼和明朝威脅的擔憂,1388年,繼位的高麗禑王恢復對元朝的宗藩關系,并派大將李成桂進攻明朝占領的遼東半島,由此導致“威化島回軍”事件;李成桂發動兵變,廢禑王,4年后直接取王氏高麗而代之,上表明朝,朱元璋冊封國號“朝鮮”,取朝日鮮明之意。這是“朝鮮”首次由官方指定作為國家名字,而不是作為地區的泛指;

朝鮮王朝太祖李成桂

李氏朝鮮是朝鮮歷史上強盛而穩定的時期,從李成桂時期就定下來的“事大主義”國策被很好地執行了500余年,直到1895年甲午戰爭中國被日本擊敗;

大韓帝國

20世紀末,日本經過明治維新率先崛起,曾經的老大哥大清國雖然船大難掉頭,卻也知道要“師夷長技”才能保全,東亞地區新老帝國力量開始交鋒,戰場前線就在居中的朝鮮半島上。1876年,日本依靠西方先進武器迫使朝鮮簽訂了朝鮮第一個不平等條約《江華島條約》。日本取得了自由勘測朝鮮海口、領事裁判權、貿易等權利,朝鮮逐漸淪為半殖民地半封建社會。1882年,隱退的大院君謀劃壬午軍亂,被袁世凱的清軍力量化解。兩年后 ,朝鮮親日派發動甲申政變,又被袁世凱率清軍平亂,袁世凱隱隱成為了朝鮮的“太上皇”;

中日兩國力量在朝鮮的平衡維持了10年。1894年,朝鮮再次爆發東學黨暴動,一度威脅漢城,高宗緊急向清庭求援,李鴻章思慮再三最終同意派兵干涉;而這正中日本下懷,明治維新進入到地25個年頭,日本朝野上下憋著一股勁想要驗收一下維新的成果。日本隨后派出更大規模的軍隊進入朝鮮并迅速占領朝鮮王宮,成立親日政府,引爆了中日甲午戰爭;隨后的結果大家也知道了,大清一敗涂地,日本賭上國運一飛沖天,成為了亞洲新一哥;

1895年簽訂的《馬關條約》正式終結了大清與朝鮮之間的宗藩關系;日本欲進一步加強對朝鮮的控制,反而讓朝鮮病急亂投醫,一頭栽進了俄國人的懷抱;1897年,在俄國人的支持下,高宗稱帝宣布大韓帝國成立,年號光武。高宗在敕令中稱:“我邦本為馬韓、辰韓、弁韓三韓之地……及高麗時吞并馬韓、辰韓、弁韓,是謂統合三韓……定有天下之號曰大韓。”遂改國號為“大韓帝國”。這是“韓”這一民族概念首次被用作國名;

然而好景不長,1905年日本與俄國爆發戰爭,俄國在對馬海戰中被日本擊敗,拱手讓出了在遠東的殖民地和勢力范圍,日本正式晉升為世界級列強;此戰的失利也讓俄國國內爆發了革命,并最終葬送了這個大帝國;而新生的大韓帝國的命運也基本上隨著俄國的戰敗走到了盡頭。1910年日本強迫大韓帝國簽署了《日韓合并條約》,僅存在13年的大韓帝國煙消云散。

帝國的遺產

大韓帝國雖然存在僅有13年,但是因為日本的粗暴合并和高壓統治,其國內的愛國力量和反抗組織一直希望復國;1919年大韓民國臨時政府在上海成立,雖然改革了政體,頒布了憲法,但是仍然沿用“韓國”國名,原大韓帝國的國旗太極旗和國歌《愛國歌》也都保留下來;

1945年日本投降后,流亡政府遷回漢城,并于1948年在美國支持下成立了大韓民國;

馬俊