科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

熟悉三國歷史的人都知道諸葛亮“六出祁山”的典故。北伐中原是諸葛武侯一生的夙愿,而蜀漢前進基地的漢中也因此被大部分人所熟知。

在古代中國上千年的歷史中,漢中因與關中有秦嶺相隔,且氣候環境也屬于廣義的南方地區,所以長期處在巴蜀的政治單元區劃中,一直是標準的蜀地,為何今天的漢中卻成為了陜西省的一部分呢?

漢中盆地處在秦嶺與大巴山、米倉山之間,是典型的山間盆地。

由于秦嶺的連綿巍峨阻擋了漢中盆地與關中的交通,因此歷來兩地之間只能依靠陳倉道、褒斜道與子午道等少數幾條河谷通道進行交流,在筑路技術不發達的古代,兩地長期處在相互閉塞的狀態。

轉而看南方,漢中盆地與南方的四川盆地之間盡管也有山脈相隔,但是大巴山與米倉山海拔相對低矮,通行難度相對較小。

因此,從先秦時代開始,漢中盆地先后為巴國、蜀國所占據,秦國滅亡巴蜀之后,漢中依舊保持與四川盆地的密切聯系,并在漢代繼續歸屬以成都平原為中心的益州刺史部管轄。

從東漢末年公孫述稱帝于巴蜀開始,漢中就成為了巴蜀本土割據政權與中原政權對立的前沿陣地。漢末的蜀漢政權、東晉的成漢再到五代十國時期的前后蜀政權。

這些強大的巴蜀格局政權往往都是在掌控漢中盆地的情況下扼蜀道之險,進可以染指關中隴右,退則可以割據西南一隅,讓處在北方的中原政權十分頭痛。

這種以山川形便來劃分政區的模式,長期主導著西南地區的地緣戰略模式。一道秦嶺劃分開的關中與巴蜀,常常會成為兵戈交錯的戰場前線。

這種巴蜀與漢中二元一體的模式也一直持續到了到兩宋時期。北宋初年,漢中劃歸利州路,與當時益州路、梓州路、利州路和夔州路合稱為“四川路”,這也就是我們后世所熟知的四川之名的由來。

讓漢中歸屬權發生變動的重大事件發生在南宋末年的蒙宋大戰中。

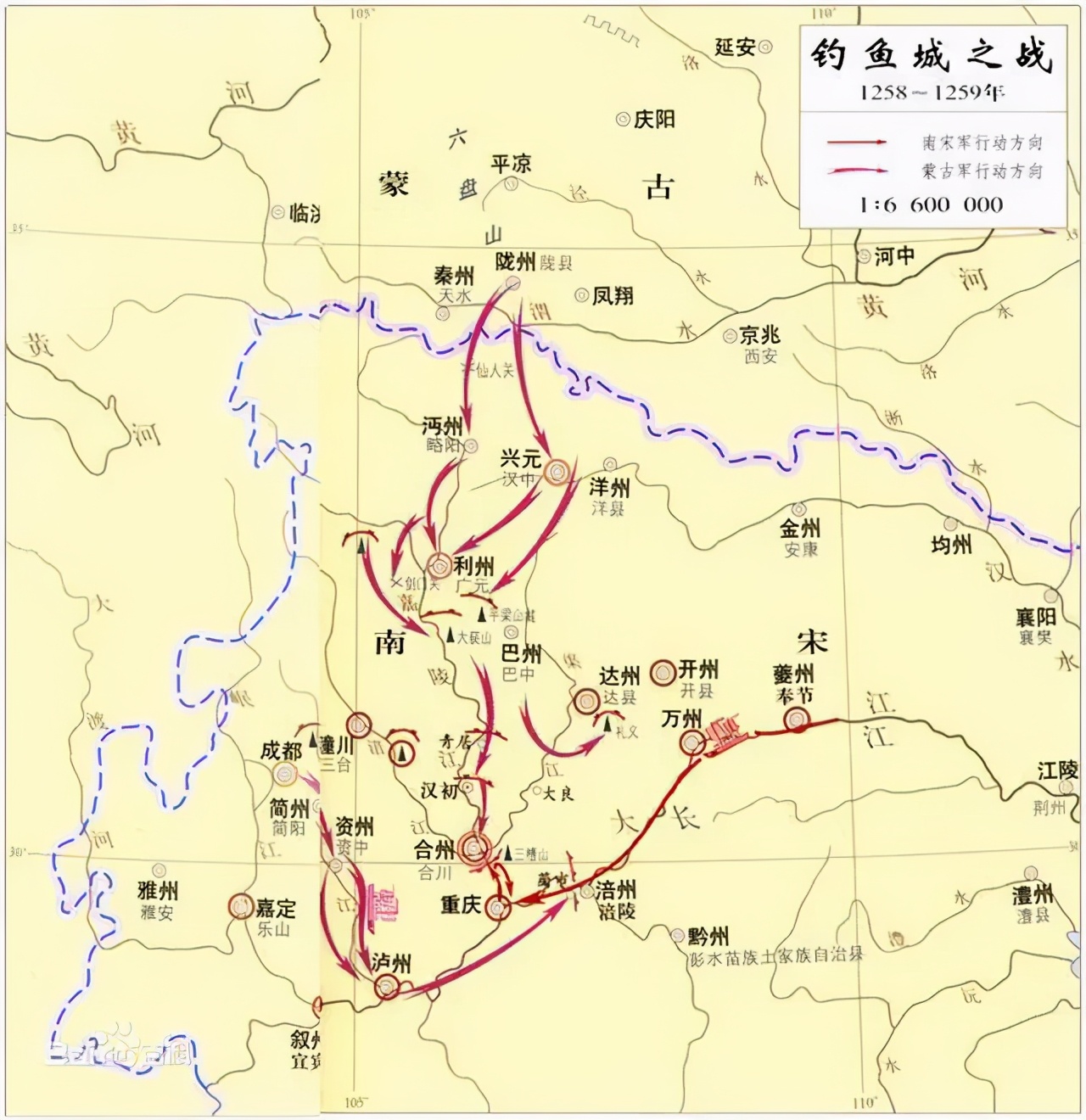

在蒙古人征服宋朝的過程中,南宋軍民利用蜀道之險對來犯之敵層層阻擊,并在巴蜀全境設立山城堡壘體系對抗兇殘的蒙古鐵騎,這種全民抵抗的勢頭在釣魚城一戰中甚至讓蒙哥大汗也命喪于此。

沉痛的損失激怒了蒙古人,使得對方在巴蜀之地進行了多次慘無人道的屠城,而南宋軍民也不得不在宋廷滅亡后向蒙古屈服。

經過如此慘痛的戰爭后,以北方為核心的蒙古人開始重新審視巴蜀與關中的行政區劃。

巴蜀之地作為相對封閉的地理單元,四面環山,掌握秦嶺天險之后可謂固若金湯。堅固的外部防御如果再配上成都平原肥沃的農業資源,簡直可以說是叛亂勢力滋生的絕佳溫床。

因此,為了破除山川形便劃分賜給巴蜀的天然屏障,防備四川再出現反對勢力,便采用了“犬牙交錯”的區劃方法,將漢中與安康等陜南地帶劃入陜西行省,從而將曾經的天險消融于無形之中,以關中掌控四川北方門戶命脈,一旦出現叛亂苗頭,中央便可以迅速派遣快速反應部隊進行彈壓。

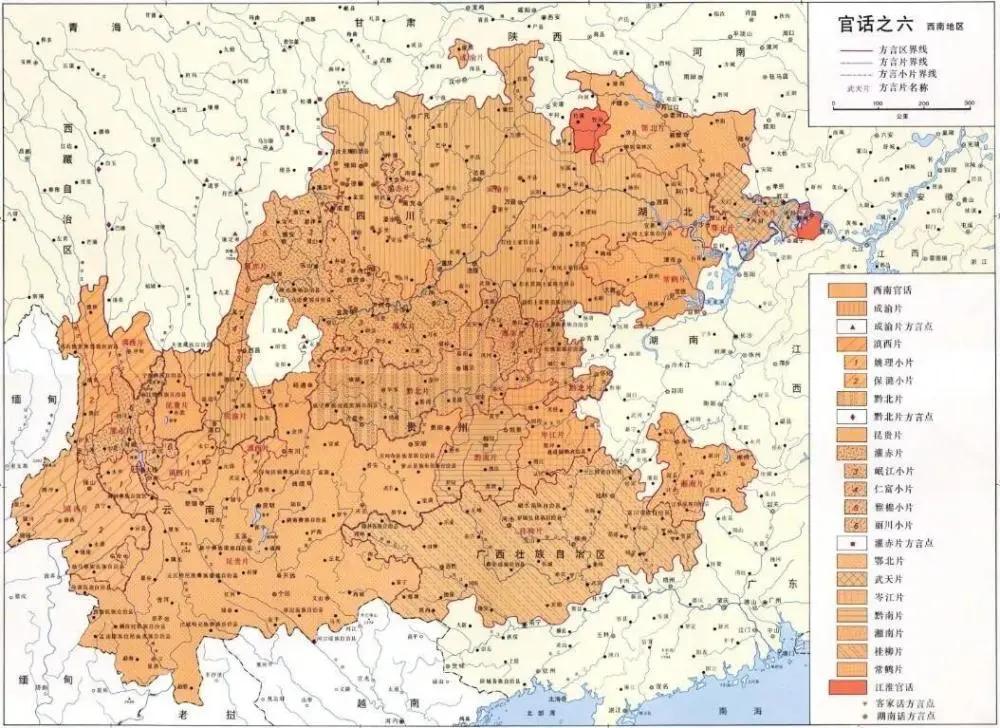

自此之后,陜南的漢中與安康等地便正式歸入陜西省轄地,成為了秦地的一部分,至今已有700余年之久。不過,直至今日,陜南地區依舊保持著與關中地區差異巨大的文化習俗與語言。

李原遠