科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

101年的風雨兼程,歷盡艱辛,洗盡鉛塵。中國共產黨,這個最初才50多人的羸弱政黨,正勃發于中華崩亂之時。

上世紀20年代的中華大地,山河破碎、列強橫行、民不聊生。有這樣一批人,選擇了一條為中華民族崛起的荊棘之路,他們匯聚上海,問道南湖,在一葉扁舟之上,燃起了中國革命的點點星光,從此,國際歌從這里輕輕地唱響,豪情從這里開始崢嶸。

今天,在101年的建黨之日即將到來之際,我不禁又一次想起了南湖邊上訴說著歷史變遷、見證著大地嬗變的那一葉扁舟;想起了當年扁舟上那群意氣風發、心懷天下的青年們是怎樣的熱血激昂、心頭逐浪。

突然,一個念頭、疑惑從心中涌起,當年那葉偏舟上,一大的那13位代表都從上海轉移到了嘉興南湖嗎?他們都在南湖游船上參加完了一大的余下會議嗎?那個帶著新婚妻子來開會的廣東陳公博來了嗎?共產國際的兩位代表馬林等也來了嗎?

真是,“一疑萬念生”,這些設疑讓我不斷地拷問這一歷史關頭時的風風雨雨。干脆,就讓我帶來這些疑問,將時光定格在1921年7月那一場風雨煙波中吧。

五四運動后,新文化開始砸響沉睡的大地,古老的中國,猶如鳳凰涅槃般的重生,人心開始覺醒,新思想也開始在肆意萌發,有識之士開始帶著一種歷史自覺般的責任,探索救國救民之路。

于是,各種思潮與主義在這里交匯、揚抑,如行會社會主義、實用主義、互助論、三民主義、無政府主義、地方自治論等等。

這其中,就有這樣一批人,在開始關注、研究及傳播馬克思主義。如李大釗、陳獨秀、李漢俊、李達、邵力子、沈玄廬、陳望道等人。正是因為他們對馬克思主義的弘揚與傳播,才使得馬克思主義在華夏大地上開始落地生根,在各地誕生了最早的共產主義小組,并最終催生了李大釗、陳獨秀他們南北兩地“相約建黨”的思想主張。

于是,在那舉世皆濁的歷史暗河里,那一束亮光終于來了。

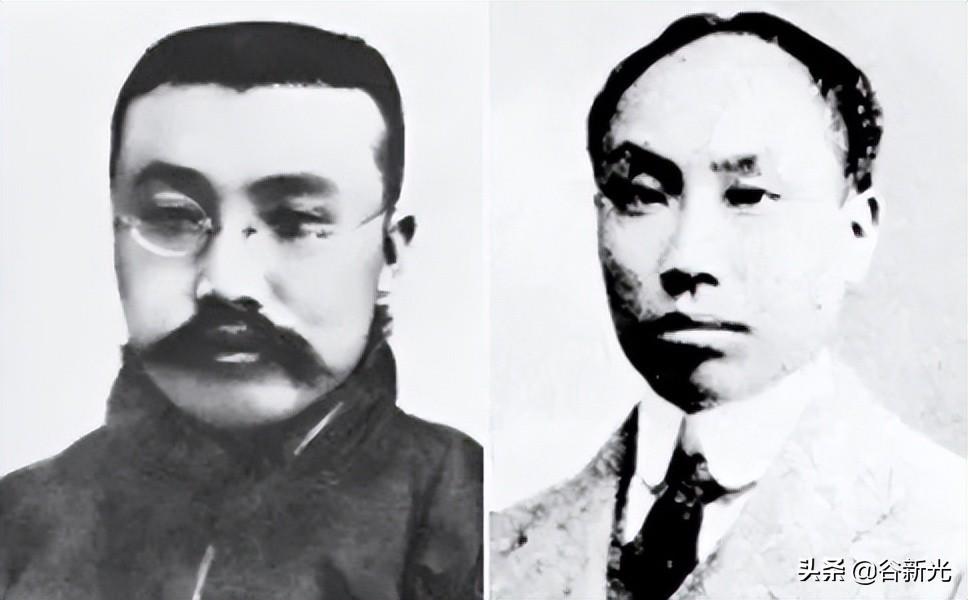

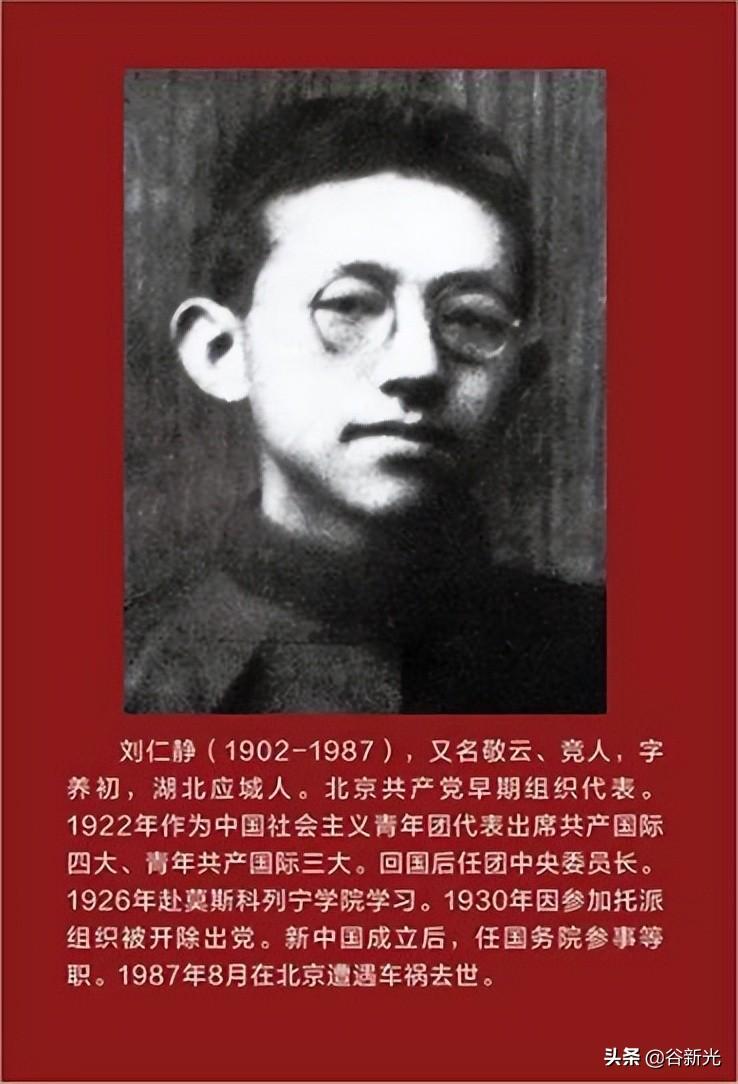

1921年7月23日,上海法租界望志路106號,來了11位不同尋常的客人。他們就是接到“千里傳鴻書”后,紛至沓來的中共一大代表們。其中有來自湖南的毛澤東、何叔衡;湖北的董必武、陳潭秋;北京的張國燾、劉仁靜;山東王盡美、鄧恩銘;廣東的陳公博、包惠僧;留日的周佛海。如果再加上在此迎接的東道主上海的李漢俊、李達,即中國共產黨第一次創黨會議的代表為13人。

只是可惜的是,陳獨秀、李大釗兩位首倡創黨的領袖卻因各自的原因未能前往。當時身在廣州的陳獨秀正在為修建校舍爭取一筆款子。他對好友包惠僧說,他一走款子就不好辦了。于是,他安排包惠僧與會辦報紙的陳公博,作為廣州共產主義小組的代表一起出席一大。

碰巧的是,人在北京的李大釗也分身乏術。當時,他正主持北京八所高校“索薪委員會”的工作,整天忙著開會,也不能出席一大。

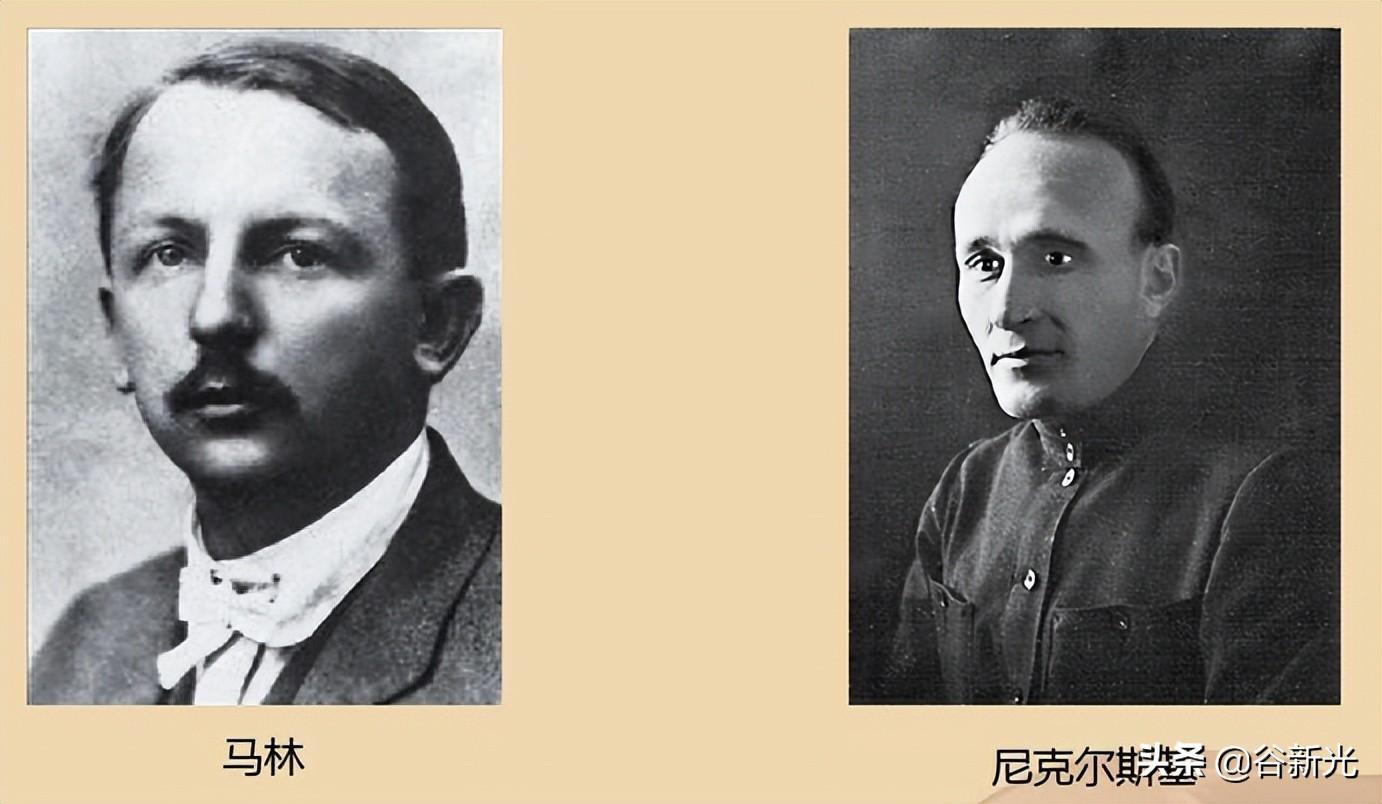

雖然兩位領袖沒有參加,但共產國際派來的代表非同小可,他們是38歲的荷蘭人馬林,23歲的共產國際遠東局書記處派來的代表,專門負責指導中國的共產主義運動的俄國人尼克爾斯基。

與前任共產國際代表維經斯基相比,馬林的來頭可大了,他是由列寧親自推薦作為共產國際派駐中國代表的。

列寧在推薦書上這樣寫道:“斯內夫利特(即馬林)作為共產國際代表去中國,他的任務是查明是否需要在那里建立共產國際的辦事機構。同時,責成他與中國、日本、朝鮮、東印度、印度支那和菲律賓建立聯系,并報告他們的社會政治情況。”

于是,受此大任的馬林,1921年4月從莫斯科動身來華,但直到6月3號才抵達上海。據作家葉永烈考證,馬林從莫斯科出發后,先去意大利處理了一些雜事,然后又繞道斯里蘭卡、新加坡、香港,最后才到上海。

正是因為他的行程安排,才使得中國共產黨的建黨時間定格在了7月,這個炎熱的夏天。也正是因為建黨的成員有馬林這位在西方世界掛了號的共產國際代表,才使得建黨會議沒有召開幾天便遭到了租界警方的監視。

會議地點一開始的規劃本來是這樣的,一切以安全計,“打一槍換一個地方”,即在不同的地點開會,但奇怪的是會議開始以后,卻沒有按事前的規劃,也許是苦于合適場地難尋,結果直到7月30號前的幾天會議都在李漢俊的家,即法租界望志路106號一幢二層小樓里進行。

“一大”會議的主要議程是起草黨的綱領和工作計劃。

在這兩項進行討論時,會議代表還是產生了激烈的爭論的。如李漢俊和劉仁靜兩人意見就截然不同。李漢俊認為中國共產黨目前的主要任務是研究馬克思主義理論,支持孫中山革命,加入議會參與競選。

而劉仁靜則認為,歐洲的議會道路在中國走不通,中國共產黨也不應該成為一個馬克思主義的研究團體。中國共產黨應該武裝暴動,奪取政權,建立無產階級專政,實現共產主義。

很顯然,他倆的分歧一個向左,一個向右,一個只認為共產黨只能是搞研究,作宣傳;一個卻認為要武裝暴動,像蘇俄一樣建立無產階級專政。

當然在前幾天的會議上,還有一個問題引起了廣泛的爭議,那就是共產黨員可不可以在現政府中做官。有人說可以,如陳公博;有人說不可,他們認為中國共產黨是無產階級政黨,黨員怎么在資產階級政府里當官呢?雙方爭執不下,最后大家商定的結論是:共產黨員不能在資產階級政府里做部長、省長以上一類的大官。

有意思的是,時年28歲的毛澤東,他的年歲剛好是13位代表的平均年齡。他本來是滿腔熱情來到上海,但等到他報到,卻發現自己敬仰的導師陳獨秀和李大釗都沒有到會后,一時間心情十分郁悶。

會議爭論歸爭論,總的來說在7月30日前也取得了一定的成果,會議一共召開了6次,代表們就“一大”會議內容進行了多次討論,如修改與討論了黨的綱領、工作任務等。就在會議即將收官之時,一場意外突如其來的。

7月30日晚上8點多,第6次會議正在召開之際,一個穿著灰布長衫的陌生人,即法租界的警探程子卿突然闖入望志路106號。他鬼頭鬼腦地往房間里四下張望,然后便找借口匆匆離開了。

見此情景,經驗老到的共產國際代表馬林當即斷定,此人來者不善,肯定是警局的密探。于是在他的要求下,會議立即中止,大家迅速撤離。

果然不出馬林所料,代表們撤離后不久,法租界巡捕房的警探們就突襲了李漢俊家。警探在李漢俊家翻箱倒柜地搜查起來,所幸,在李漢俊機智的應對之下,總算沒有發現任何可疑的線索,警探們只得一無所獲后便離開了李漢俊家。

很顯然,會議已經不能在李漢俊家中繼續召開了。那接下來的收官會議應該在哪里召開呢?大家一時議論紛紛。最后大家一致認為應該離開上海。但離開上海去哪里開呢?有人說去杭州西湖,但馬上有人反對,認為那里人多不太合適。

最后,李達的妻子王會悟,見大家一籌莫展,便說了一聲,要不干脆去她的家鄉浙江嘉興南湖。嘉興距離上海只有杭州一半路程,而南湖離火車站又很近,湖上有游船可租用。到時租一條船在湖上開會,既安全又方便。

王會悟的話音一落,大家頓時一掃愁眉,一致同意前往嘉興南湖繼續開會。

于是,一番準備后,在8月3日的清晨7點35分,代表們坐上了一列從上海北站開往嘉興的火車,開始“轉戰”南湖。

好了,在前文我作了一個長長的鋪墊后,我們現在回到文章的主題,即這次我要深入探討的關鍵點,即在接下來的嘉興南湖游船上,13位中共代表,加上2位共產國際代表,都參加了南湖游船上的會議嗎?他們中到底有誰沒有參加南湖會議呢?如果細究清楚了這個問題,不妨還可以解開很長時間以來,一些黨史專家及黨史愛好者心中的疙瘩,即他們一直在執著追問中共一大代表到底是13人還是12人的問題。

那接下來,我就逐一分析他們15人中是否都參加了南湖會議。

首先說說兩位共產國際代表馬林、尼克爾斯基。

由于法租界警察主要來查的就是馬林,自然馬林在這節骨眼上,不能再參加接下來的會議。這里有一份資料,以佐證西方國家對馬林行蹤的追查。1920年12月10日,英國駐華公使艾斯敦致函荷蘭駐華公使歐登科,就馬林此行的使命與如何阻止作了通報:

“茲接我政府電,謂某名為H·斯內夫利特者約(即馬林,作者注)為荷蘭人,確已負有荷屬東印度(注:即印度尼西亞)進行直接的布爾什維克宣傳的使命赴遠東。電報命令我設法在他向英國駐華公使申請護照的簽證時,阻止他得到簽證。”第二天,歐氏回電:“幾個星期前,我收到海牙外交部的一封電報,內稱斯內夫利特接受莫斯科第三國際派遣去東方完成宣傳使命,電報指示我提請中國政府注意。我已照辦并補充說,如果當局認為拒絕斯內夫利特在中國登陸是可行的,我將不會反對他們這樣做。”

雖然馬林沒有參加接下來的會議,但一大會議的內容主要是他主持參與制定的,到這時會議內容經過幾次會議,已經確定得差不多,所以這時他不參加會議,已是問題不大。

可見,馬林對中國共產黨的創立是做出過貢獻的,在這里值得一提的是,這次一大會議代表們的路費,也都是由馬林從共產國際帶來的,每位代表100元路費。

那13位代表都參加了接下來的會議嗎?答案是顯而易見的。有人沒有參加。

由于前一天法國警探突襲了李漢俊的家,為了防范起見,擔心警探再來他家,如果此時他又不在,這樣反而會增添警探的疑問,于是大家決定李漢俊留在上海,以應對警探,故而他沒有參加南湖上的會議。

陳公博這時的思想已經變得十分動搖。他本是一個世家子弟,他的父親陳致美曾擔任過廣西提督。參加一大之時,他正在南方政府中擔任“宣傳員養成所”所長。所以在一大討論中,他支持共產黨人可以在政府中做官。他對中國革命的認識非常膚淺,對自己要信仰什么主義也沒有定型。“一大”上代表之間的正常討論,被他當作庸俗的互相傾軋,當時他就“起了伺機而退的心事”。

加之法租界的警探襲擾,也讓他心不在焉。再又碰巧的是,他從李漢俊家回到大東旅社(他沒有住在李達他們安排好的博文女校)后,正好趕上隔壁發生謀殺案。于是在兩次驚嚇后,陳公博連招呼都沒打,就帶著新婚妻子到杭州去了,根本沒參加南湖開會。

到這里,我們知道了兩位國際代表,李漢俊,陳公博,四人沒有參加南湖會議,那是不是其他人都參加了南湖游船上的會議嗎?講清這個問題,我們先談一談最有爭議的何叔衡。

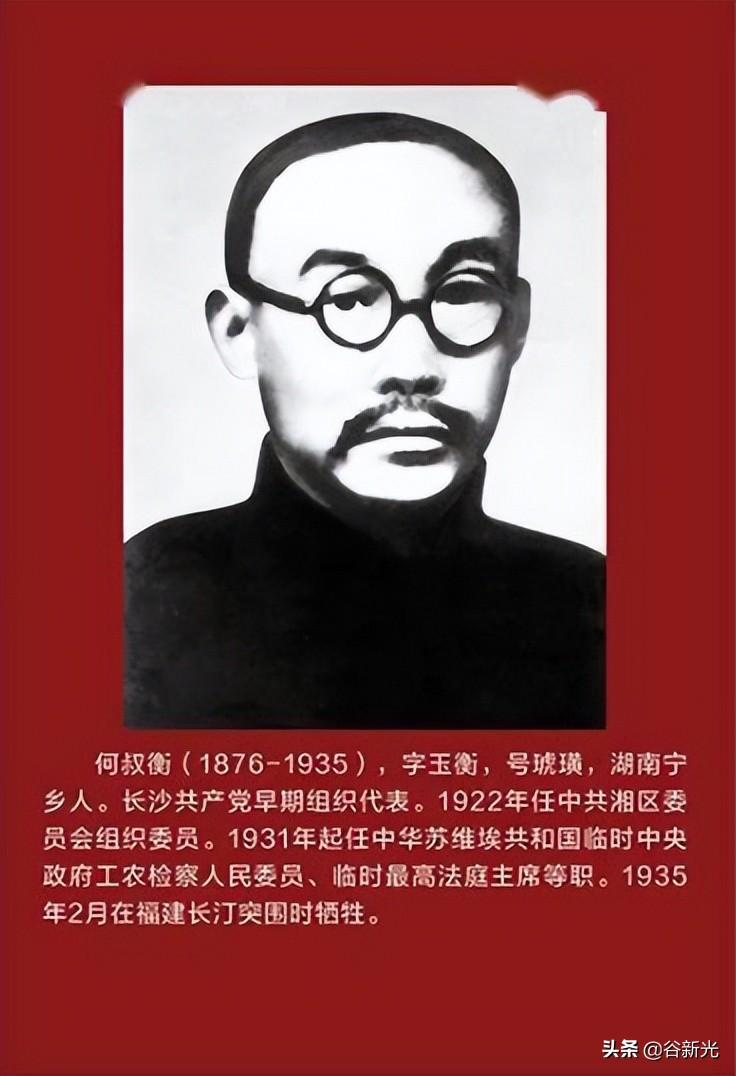

在我們的印象中,一大代表中董必武的年齡似乎最大,其實不然,他參加一大時才35歲,一大代表中年齡最大的則是何叔衡,他時年已經45歲,是一位清末秀才,思想進步,與毛澤東、蔡和森等人志同道合,開展革命活動。1920年冬,何叔衡與毛澤東共同發起成立了湖南的共產黨早期組織。

正因為他的思想與行為,他被選上了一大代表。然而,今天,卻有人不斷地給他制造錯案,說他沒有參加一大,為了給大家講清何叔衡,我們一起看看制造錯案的依據。

一是根據1929年身在莫斯科學習的何叔衡寫給董必武的信,他在詢問“一大”開會的情況,董必武向他描述了南湖紅船上的情景,據此推測他當時似乎不在紅船上。

二是根據“一大”代表張國燾撰寫的《我的回憶》一書的回憶:“湖南代表是毛澤東與何叔衡……在大會召開之前,幾位主要代表還會商過代表的資格問題;結果認為何叔衡既不懂馬克思主義,又無工作表現,不應出席大會……”

三是根據“一大”代表劉仁靜在1979年接受采訪時的回憶:“湖南兩個人,即毛澤東、何叔衡。何叔衡有沒有參加完會議,我記不清了。我那時年紀小,有的事我不知道。”

于是,一些黨史專家及黨史愛好者就據此三點推斷何叔衡并沒有參加一大。其實這是片面,不嚴謹的。

張國燾所說的“代表的資格問題”,根本是瞎說,原因一是當時全國本來就沒有多少共產黨員,一共才50多人,二是原本就沒有代表資格審查制度,只有各地選派兩位代表,這只是張國燾的偏見。

置于劉仁靜所說的不知道,記不清,那也是真實,一是他年齡最小只有19歲,二來時間跨度半個世紀,記憶里的歷史他不知道的,當然不好亂說,但最起碼他說了一個事實,何叔衡是一大代表,只是記不清他有沒有參加。

而恰恰是董必武自己在1929年寫給董必武的信,詢問南湖會議的具體情況,應證了何叔衡百分之百參加了一大會議。他為什么要詢問南湖會議的具體情況呢,因為他的確沒有參加南湖游船上的會議。

一個參加了一大上海的會議,沒有參加接下來南湖的會議,這才是何叔衡這個親歷者的遺憾,所以他在當時革命稍有起色,在莫斯科學習之際,向同為一大親歷者的董必武寫信打聽南湖會議的具體情況,以填補內心的遺憾。這難道不是人之常情嗎?

可是,今天,有的人卻因此而一葉障目,粗暴、膚淺地斷定何叔衡不是一大代表,這就是有的人不對了。何叔衡只是跟李漢俊一樣,沒有參加一大后期的南湖游船上的會議而已。在這里,我摘錄一段謝覺哉《毛澤東乘輪船赴上海出席一大》的回憶文章,就清楚寫明了何叔衡到上海開會的情形:

“1920年,何叔衡在長沙任通俗教育館館長,1921年6月,因為參加革命的緣故,何叔衡的館長職務被罷免,“在移交館務時,一個夜晚,忽聞毛澤東同志和何叔衡同志即要動身赴上海,我頗感到他倆行動‘突然’。后來知道這就是他倆去參加中國共產黨第一次代表大會——偉大的中國共產黨誕生的大會。”

所以,先輩的歷史功勛我們后人不能隨意抹殺。就像毛澤東所言,何叔衡像一條牛,總是默默耕耘,他在黨史上留下的痕跡不多。但他的革命事跡,卻是驚天地泣鬼神的。

1935年,主力紅軍長征后,年近六旬的何叔衡被留在贛南。為了躲避國民黨軍隊的步步緊逼,中央局書記項英派便衣隊送何叔衡和瞿秋白等去閩西。不幸的是,他們在福建長汀暴露了蹤跡,何叔衡遭遇不測,英勇就義。

好了,說清楚了何叔衡,那一大代表的任何疑問就都講清了。

現在,我們就可以確定一大后期在嘉興南湖游船上參加會議的代表了。他們就是從會議開始到會議結束,一直都參加的十人:張國燾、李達、毛澤東、董必武、陳潭秋、王盡美、鄧恩銘、劉仁靜、周佛海、包惠僧。

到南湖后,李達的妻子王會悟,便已經雇好一只中號游船。船里擺著一張八仙桌,一桌酒菜,十幾個人坐下一點不擠。

11點時分,十位代表紛紛上了船。王會悟一個人坐在船頭,謹惕地看著四周。

正是在那一天,8月3號。在這艘南湖普通的游船上,中國共產黨宣告莊嚴地誕生了。代表們一致通過了前期會議的討論稿,即《中國共產黨第一個綱領》和《關于當前實際工作的決議》。大會還一致選舉陳獨秀為黨的中央局書記,張國燾負責組織工作,李達負責宣傳工作。毛澤東由于書法好,成為一大的書記員,可惜今天我們看不到一大會議的會議紀要原件了。

下午6點會議結束之際,十位代表還一起輕聲呼起了口號:“共產黨萬歲!第三國際萬歲!共產主義、人類的解放者萬歲!”

就這樣,誰也不曾料到的一個改變中國命運的大事件,在南湖這條小小的游船中發生了。這似乎又恰好響應了青年毛澤東的那首萬丈豪情的《沁園春·長沙》:

獨立寒秋,湘江北去,橘子洲頭。看萬山紅遍,層林盡染;漫江碧透,百舸爭流。鷹擊長空,魚翔淺底,萬類霜天競自由。悵寥廓,問蒼茫大地,誰主沉浮?攜來百侶曾游,憶往昔崢嶸歲月稠。

恰同學少年,風華正茂;書生意氣,揮斥方遒。指點江山,激揚文字,糞土當年萬戶侯。曾記否,到中流擊水,浪遏飛舟?

“曾記否,到中流擊水,浪遏飛舟?”,這多么應景啊。在南湖的中游,10位青年人亮出來了歷史的新聲:中國共產黨成立了。

金原一