科技改變生活 · 科技引領未來

<code id="hgamt"></code>

科技改變生活 · 科技引領未來

結果先于意識,還是意識先于結果?

以人類常規的思考邏輯來看,我們一定會不假思索地回答道是意識存在影響了結果本身。

可事實真的是這樣嗎?

量子領域的假想

如果現在要說所有的結果都是注定選擇好的,無論我們的意識如何,選擇怎樣,最終的結果都已經定好了,人們會怎么想呢?

現代物理學中很少有科學實驗像雙縫實驗這樣離譜,它向物理界傳達的一個最直接的信息便是:

光和物質既可以作為波,也可以作為離散的粒子,這取決于它們是否被觀察到。

盡管如此,雙縫干涉實驗的過程和結果仍是量子力學的一大謎團。

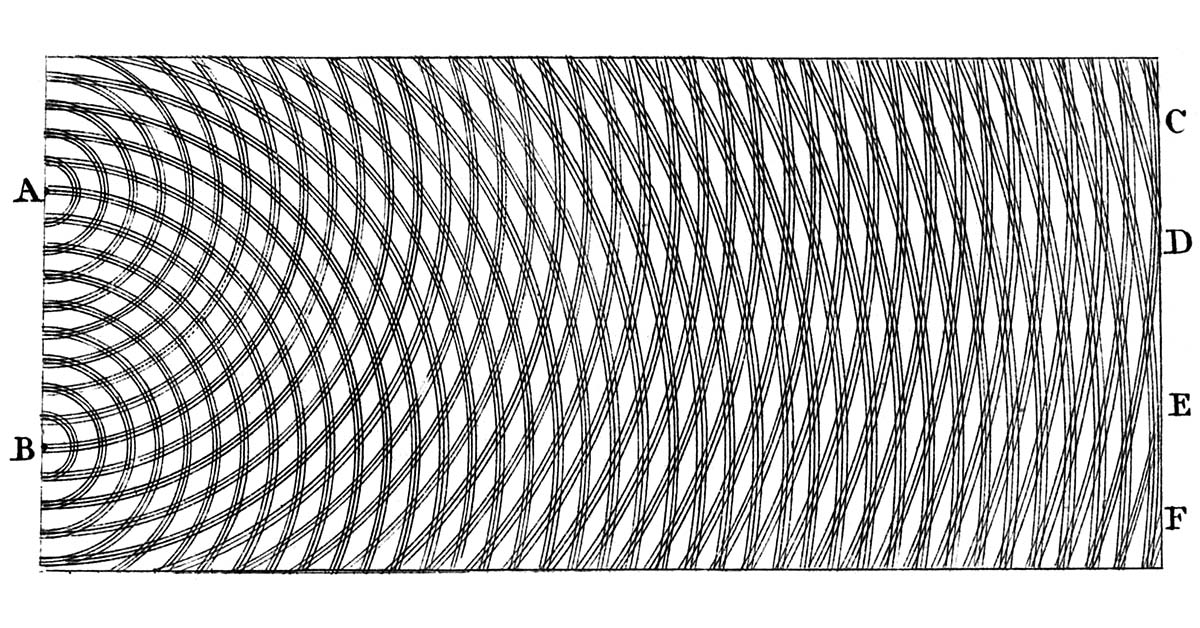

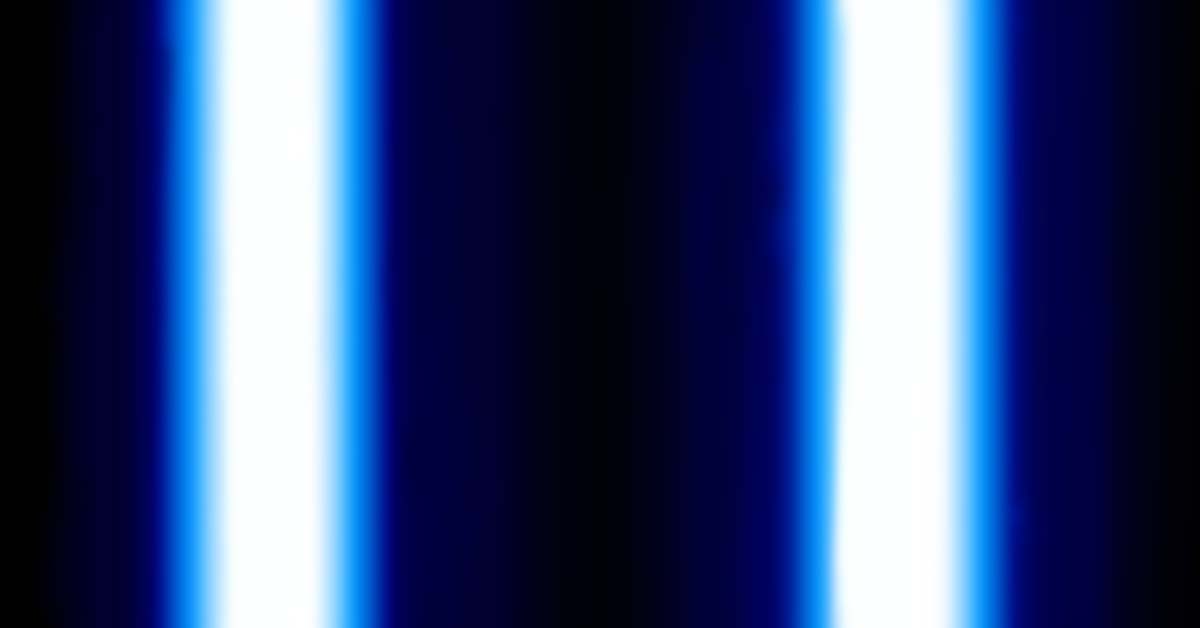

雙縫干涉下的光線圖案

為了方便理解雙縫實驗證明了什么,我們得從量子力學中去尋找答案。

1925年,維爾納·海森堡給馬克斯·博恩提交了一份論文回顧,這份論文展示了如何測量亞原子粒子的屬性,例如它們的位置、動量和能量。

維爾納·海森堡與他的物理學

博恩表示這可以通過數學矩陣來表達,單個粒子有明確的凸形和描述,這為后來的量子力學矩陣描述奠定了基礎。

同時期內,薛定諤發表了他對量子力學的波動理論,在他的理論中,粒子的定義可以是波形的方程。

也就是說,粒子其實是波。

科學家對量子力學的進一步研究產生了“波粒二象性”的概念,這也是量子力學的定義特征之一。

根據此概念,亞原子實體可以被描述為波和粒子,但這取決于觀察者如何測量它們。

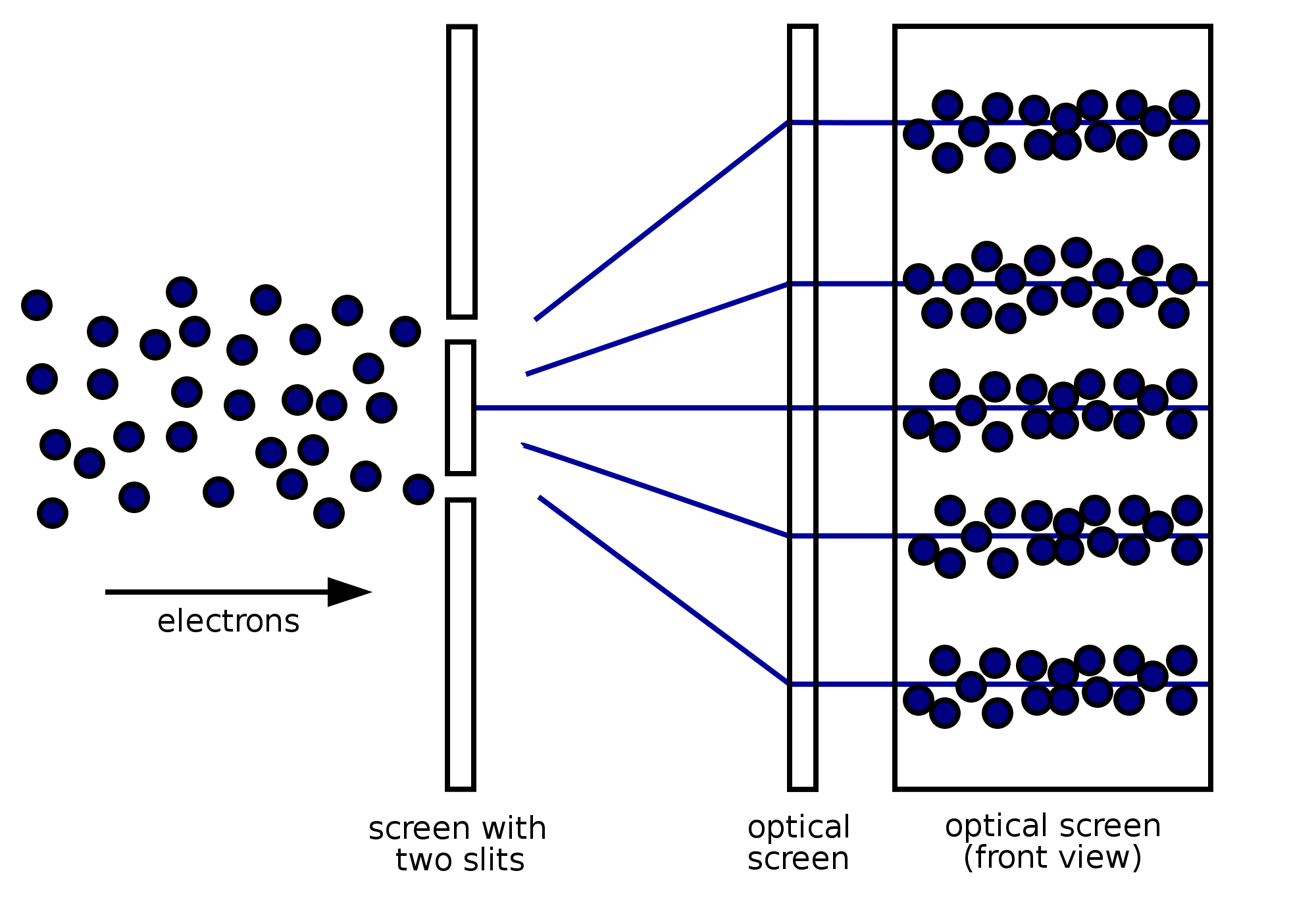

量子粒子與自身的干涉

量子力學在普朗克、愛因斯坦、玻爾、德布羅意、薛定諤等人的工作下,當前的科學理論都認為所有粒子都表現出了波動性,反之亦然。

另外波動性的表現不僅在基本粒子方面得到了驗證,即便是原子甚至分子更大維度的復合粒子上也得到了驗證。

然而在宏觀粒子中,由于波長太短,通常無法通過科學實驗來檢測波的特性。

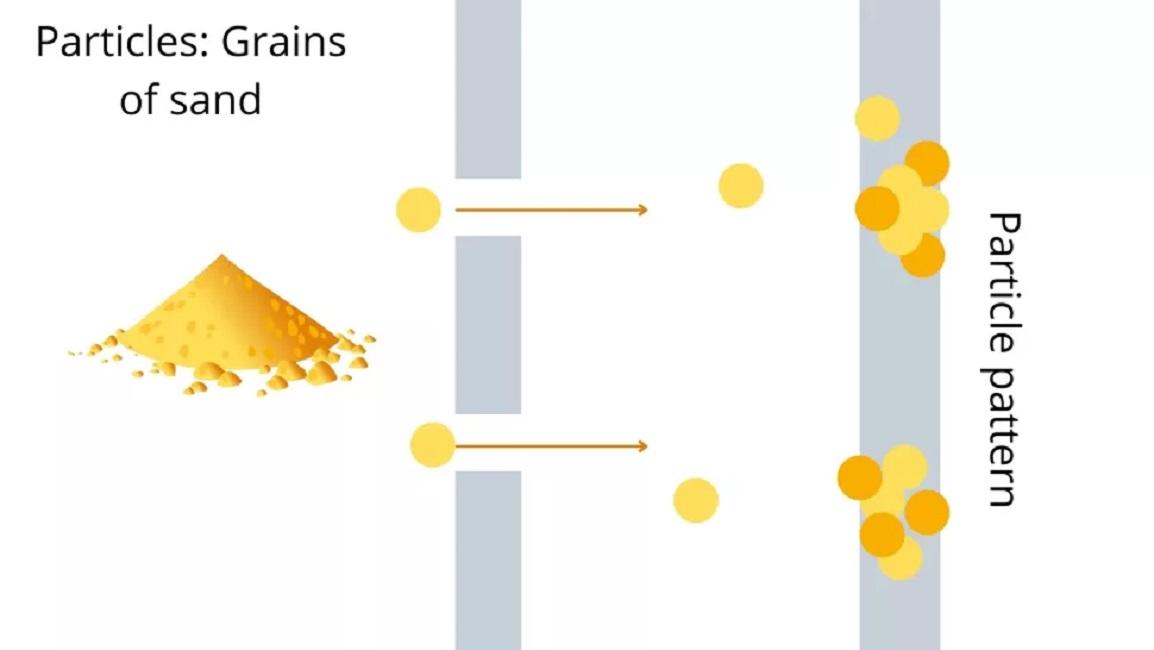

雙縫實驗下的粒子

觀察者決定量子實體如何顯現,如果我們試圖測量一個粒子的位置,那么測量該粒子的位置時,它便不再是波。

但如果去試圖定義它的動量,人們又會發現它的行為和波一樣。

除了它存在于該波中任何給定的概率外,科學家無法確定它的位置。

本質來看,將其作為粒子或波來測量,決定了它會以什么形式出現,而雙縫實驗正是證明這種波粒二象性最簡單的例子。

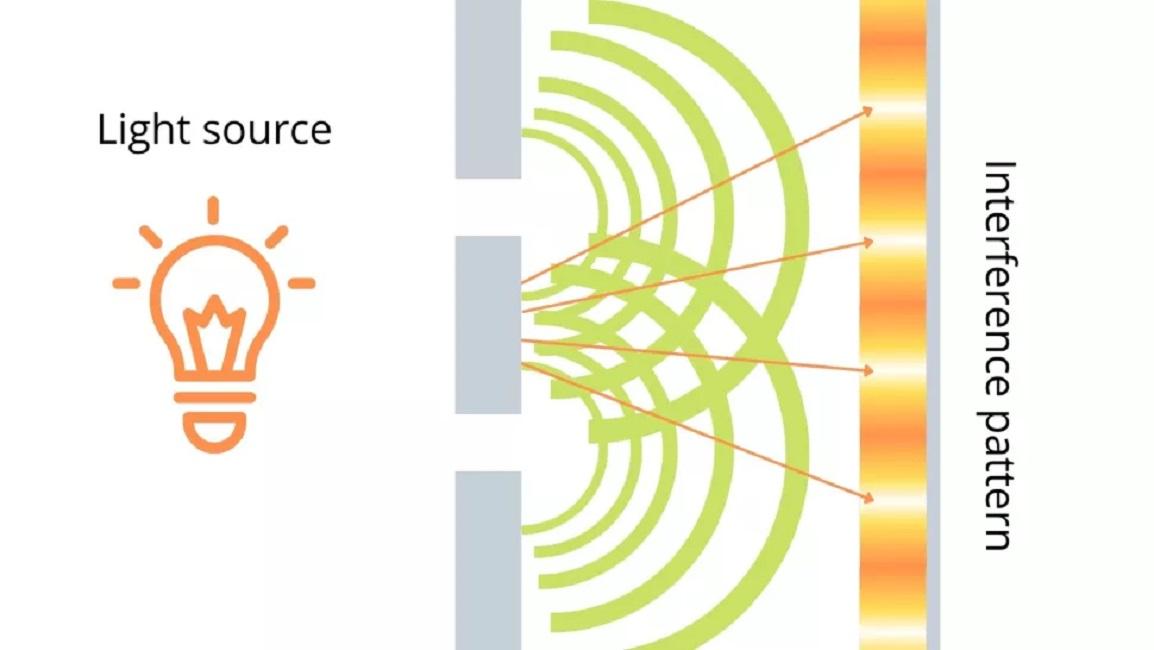

由單一波長的光產生的干涉圖案

值得一提的是,雙縫實驗遠遠早于科學家們在20世紀對量子力學的描述。

自英國科學家托馬斯·楊在1801年首次進行實驗來,這個問題已經困科學家200多年。

楊的實驗讓他發現,光會像波一樣出現。

如果我們用兩個平行的狹縫在墻上照射一束光時,假設光束只有一個波長。

當光線穿過狹縫時,每個狹縫都會出現新的光源并在分隔后的另一側出現。

來自每個狹縫的光會出現衍射,并于來自另一個狹縫的光進行重疊且相互干擾。

托馬斯·楊的畫像

任何波都可以產生干涉圖案,無論是聲波、光波還是穿過水體的波。

當波峰在波谷發生撞擊時,它們彼此會抵消,這被稱作相消干涉,并會顯示出暗帶。

當波峰撞擊波峰時,它們則會相互放大。

這被稱作相長干涉,并會顯示出亮帶。

亮帶與暗帶的組合便被稱為“干涉圖案”,這可以在狹縫對面的墻壁或是屏幕中看到。

對于光子或電子這樣的量子實體,它們雖然也是單個粒子,但如果將它們通過雙縫射出一個光子時會發生什么呢?

光子在實驗中出現的條紋干涉圖案表明,單個光子的行為就像通過了兩個縫隙一樣,這使它的表現是一個波。

平面波的雙縫衍射圖案

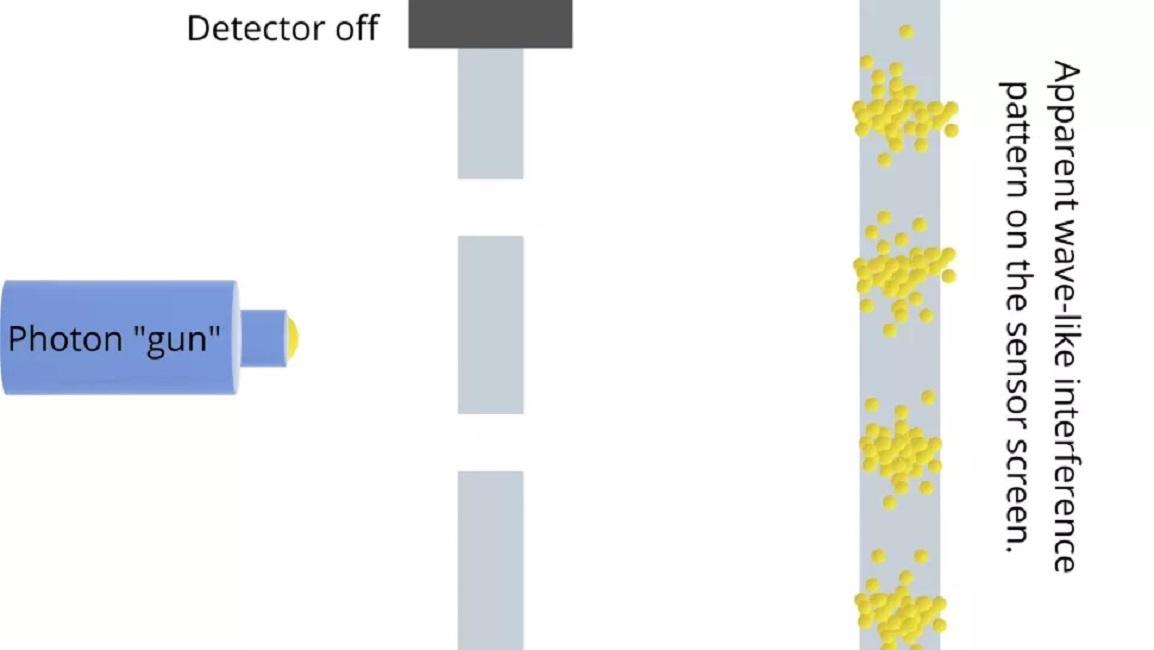

如果在狹縫前設置一個檢測器,它可以觀察光子并在檢測光子通過時亮起,檢測器會在檢測時有50%的時間點亮。

此時屏幕上留下的圖案會發生變化,它看上去就像兩道光杠。

如果在墻后面設置探測器,旨在光子穿過狹縫后才進行檢測,便會得到相同的結果。

這意味著即使光子會以波的形式通過兩個縫隙,一旦被檢測到,它就不再是波而是粒子狀態。

粒子撞擊使波的干涉圖案可見

不僅如此,從另一個縫隙出現的第二波也會坍縮回去,通過另一個縫隙檢測到粒子。

相關的實踐表明,通過雙縫隙射出的單個光子越多,探測器在50%的時間里越接近探測到光子。

這就好比拋硬幣會隨著拋投次數越多,正反面的概率會越接近50%。

這似乎說明,宇宙以某種方式同樣在觀察實驗者,雙縫中的實體量子態也受概率定律支配,因此科學家們無法確定一個物體的量子態是什么。

檢測器的時間50%圖案看起來會像這樣

顯然,波和粒子產生了截然不同的模式,它們本應該很容易地被區分。

可一旦進入量子力學領域,事情便會出現這種詭異的情況。

原子尺度上,如果我們進行單縫實驗,并將光子發射到傳感器屏幕上。

光子會在屏幕上顯示為一個點,這時我們可以認為光子是粒子。

粒子的最終位置會大致相同

可一旦打開兩個狹縫,就會出現干涉。

如果單個地發射光子,如果它們沒有機會互相干擾,那它們會表現得像粒子還是波呢?

這便是雙縫實驗最恐怖的地方,起初光子會以隨機散射的方式出現在屏幕上。

但隨著光子越來越多,干涉圖案開始出現,每個光子本身都會對整體波狀造成影響。

按理來講,一次發射一個光子,它們之間不應該出現干涉才對。

一次性發射和單個發射結果一樣

縫隙、光子、探測器都是相同的情況下,探測器關閉后,粒子狀圖案便不會出現。

此時,粒子的表現會再次在屏幕上形成波狀的干涉圖案。

當我們不去觀測它的時候,它是波,當我們觀測它的時候,它是粒子。

不去觀測它,粒子就是正常的

光子似乎知道它們處于波態中會去向哪里,就像影院中觀眾沒有分配座位就出現了,但每個人卻又知道自己該坐哪里。

粒子的所有可能路徑都可以相互干擾,即使實際存在的路徑只有一條,所有現實同時存在,直到最終結果出現。(這類似于疊加態概念)

雙縫實驗在哥本哈根解釋中,玻爾和海森堡為其提供了一種看法。

但兩人關于量子力學的看法并不統一,玻爾提供了一種獨立于主觀觀察者或測量的解釋崩潰,它依賴于一個“不可逆”過程,并可能發生在量子系統中。

海森堡則強調觀察者和被觀察者之間的“切割”,兩者無法真正觀測到彼此。

另一個重要問題便是波粒二象性,兩人的看法在實驗本身和數學定義種出現了分歧。

哥本哈根解釋否認了波函數提供了普通物質體的直接可理解的圖像,或某些此類物質的可辯別成分。

從波函數來看,它是一個數學實體,它為系統上每個可能測量的結果提供概率分布。

而量子態的知識還有系統隨時間演化的規則,含進了所有可預測的系統行為。

答案究竟會是什么?

也就是說,觀測和測量物體的行為不可逆,除非根據物體的測量結果,否則不能將任何真理歸因于物體。

雙縫實驗的觀測和結果可以同時存在,觀測本身就會導致粒子發生變化,從而影響結果。

換位到哲學中,選擇意識是否還具備重要性,結果是否重要。

如果說意識會影響結果,可結果在一開始就被定下,那選擇是否還有意義?這便是量子力學在今天給人們帶來的思考。

王俊林