科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

我國是一個統一的多民族國家,而我國古代也有著許多民族,他們和漢族一起生活在這片土地上,但有的民族延續下來,有的民族卻消逝在歷史的長河之中。

“匈奴”這個曾經令人聞風喪膽的民族便是眾多消逝民族中的一個。

提到匈奴,大家第一時間想起來的可能就是衛青、霍去病抗擊匈奴,匈奴被打得落花流水。

但大家不能忽視,匈奴在衛、霍二人橫空出世前可是持續壓制著漢朝,為了避免匈奴南下,漢朝不得已才通過和親這種方式來達到兩國盟好的局面。

而這樣一個強大的民族為什么后來就消失了呢?古代讓人頭疼的“匈奴”是現今我國哪個民族呢?

匈奴是我國古代北方游牧民族,有著悠久的歷史,據《史記》記載,匈奴在公元前318年便活躍于中原北方地區。

匈奴在戰國時期興起,并在公元前209年迎來雄才大略的冒頓單于后達到鼎盛。

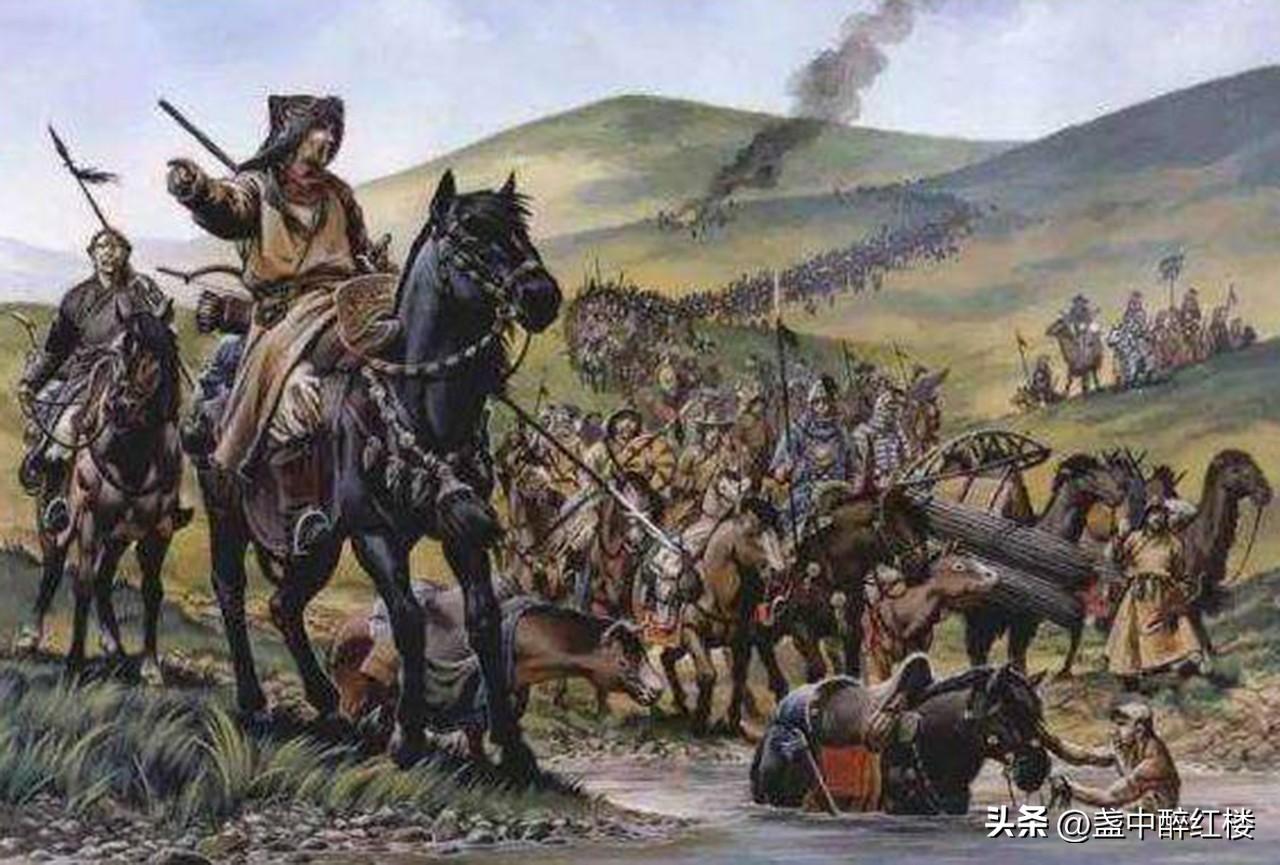

在冒頓單于的帶領下,匈奴向西征服了樓蘭,烏孫等國,控制了西域地區;向北則遠至北海(貝加爾湖);向南則侵占了河套地區,成為了草原上最強大的國家。

由于北方草原地區物資匱乏,生活在寒苦之地。

所以匈奴族對于中原富庶地區垂涎三尺,多次發動南下侵略戰爭,搶奪物資。

史書上記載,匈奴所到之處,無不燒殺搶掠,兇狠至極。

匈奴人善騎射,又全面皆兵,中原統治王朝對此頭疼不已。

戰國時期,匈奴便多次南下,侵略中原,趙國名將李牧通過與匈奴幾次交手后發現,匈奴人作戰原則是見小利就會舍生忘死,性情暴虐,但欺軟怕硬,碰見強大的敵人就會立馬逃走。

于是針對這種習慣,李牧制定了堅壁清野的戰略方針,在匈奴人氣勢洶洶南下掠奪之前,將所有的物資全部收集起來,不留給匈奴任何搶奪的機會,在城墻內堅守不出,多次避其鋒芒。

等到匈奴輕敵冒進后,立即派出小股騎兵前去誘敵,匈奴見有利可圖,便一擁而上,被引誘至狹小地形之地,四面合圍,利用強弓硬弩,大破匈奴主力,從此匈奴幾年不敢犯境。

秦始皇時期,秦始皇派蒙恬率軍背擊匈奴,收復河套地區,迫使匈奴向北遷徙七百多里,隨后命蒙恬就地修筑長城,并將秦、趙、燕三國舊有長城連接起來,構筑了漫長的防御工事,迫使匈奴不敢南下牧馬,只能依附于東胡。

十年之后,秦始皇因病去世,胡亥繼位后將蒙恬賜死,北方匈奴得知后便重返中原邊境,意圖再次南下。

由于此時秦朝內部戰亂四起,長城守衛軍被抽調南下平叛,北方邊境防守實力空虛,被匈奴乘虛而入,再次奪走河套地區,并借機脫離東胡,稱霸一方。

公元前209年,匈奴迎來了他們最偉大的領袖——冒頓單于,在冒頓的帶領下,匈奴橫掃草原,吞并東胡,驅逐月氏,建立了強大的一個草原帝國。

在完成草原統一后,冒頓將目光又一次放在了中原。

趁西漢剛剛建立,國力弱小,軍事力量較弱,冒頓率領四十萬大軍南下,欲意攻占中原。

漢高祖劉邦聞訊御駕親征,但由于輕敵,被匈奴大軍圍困在白登山,史稱“白登之圍”,后來在陳平的計謀下,賄賂匈奴王后才得以脫困。

經此一役,西漢朝廷認識到了西漢與匈奴的差距,被迫使用緩兵之計——和親來阻止匈奴人南下。

俗話說“三十年河東,三十年河西,莫欺少年窮”,漢朝經過文景二帝的休養生息,國力得到極大發展。

公元前141年,漢武帝繼位,便開始著手反擊匈奴的計劃,在時機徹底成熟后,漢武帝派軍大規模進攻匈奴,其中涌現出衛青、霍去病兩員優秀將領,衛青橫掃匈奴圣地龍城、收復河套地區,狠狠打擊了匈奴囂張氣焰。

霍去病年未弱冠,便率軍奇襲匈奴,拿下河西走廊,封狼居胥,封冠軍侯,使得匈奴人發出“亡我祁連山,使我六畜不蕃息;亡我焉支山,使我婦女無顏色”的悲鳴。

從此時起,匈奴由盛轉衰,由于漢朝衛青霍去病的連番打擊,匈奴人被迫遷至漠北地區,后來內部分裂,形成南北對立,即“北匈奴”和“南匈奴”。

由于北匈奴的步步緊逼,南匈奴的呼韓邪單于決定投靠大漢,依靠漢朝力量來擊敗北匈奴,北匈奴被迫西遷,殖民康居。

公元前36年,漢朝遠征北匈奴,斬殺郅支單于,北匈奴滅亡,呼韓邪統一匈奴。

公元前33年,呼韓邪單于入朝朝見漢元帝,請求和親,便有了昭君出塞的故事。

自此,漢匈兩國一直保持著和平。

好景不長,西漢滅亡后,由于王莽對匈奴態度強硬,匈奴叛亂,兩國關系惡化,匈奴又一次成為北疆的威脅。

但受到天災影響,匈奴內部再一次出現內亂,爆發權力之爭,再一次分裂成南北匈奴。

南匈奴投靠漢朝,成為漢朝藩屬,為中原地區抵擋北匈奴的南下。

公元88年,漢朝竇憲率領漢、南匈奴以及各民族聯軍北伐北匈奴。

漢軍勢如破竹,長驅直入,追擊千里,大敗北匈奴,并在燕然山刻石立碑,以表功績。

北匈奴遭到重創。

公元91年漢軍再次北伐,長途奔襲五千里,擊破北匈奴殘部,迫使北匈奴退出漠北地區,向西逐漸遷移。

自此以后,匈奴逐漸衰落。

北匈奴被迫西遷后,漢朝北疆威脅解除,于是大肆將少數民族內遷,南匈奴遷入河北、山西等地,以便更好地進行管理。

但由于漢末軍閥混戰,中央政府無法真正管理這些少數民族,這些少數民族實力越來越大,逐漸盤踞華北地區。

西晉時期,皇后賈南風亂政引發八王之亂,中原混戰,晉朝分裂,國力衰退,民不聊生,各民族野心開始膨脹,再加上晉朝對于胡人的剝削加重。

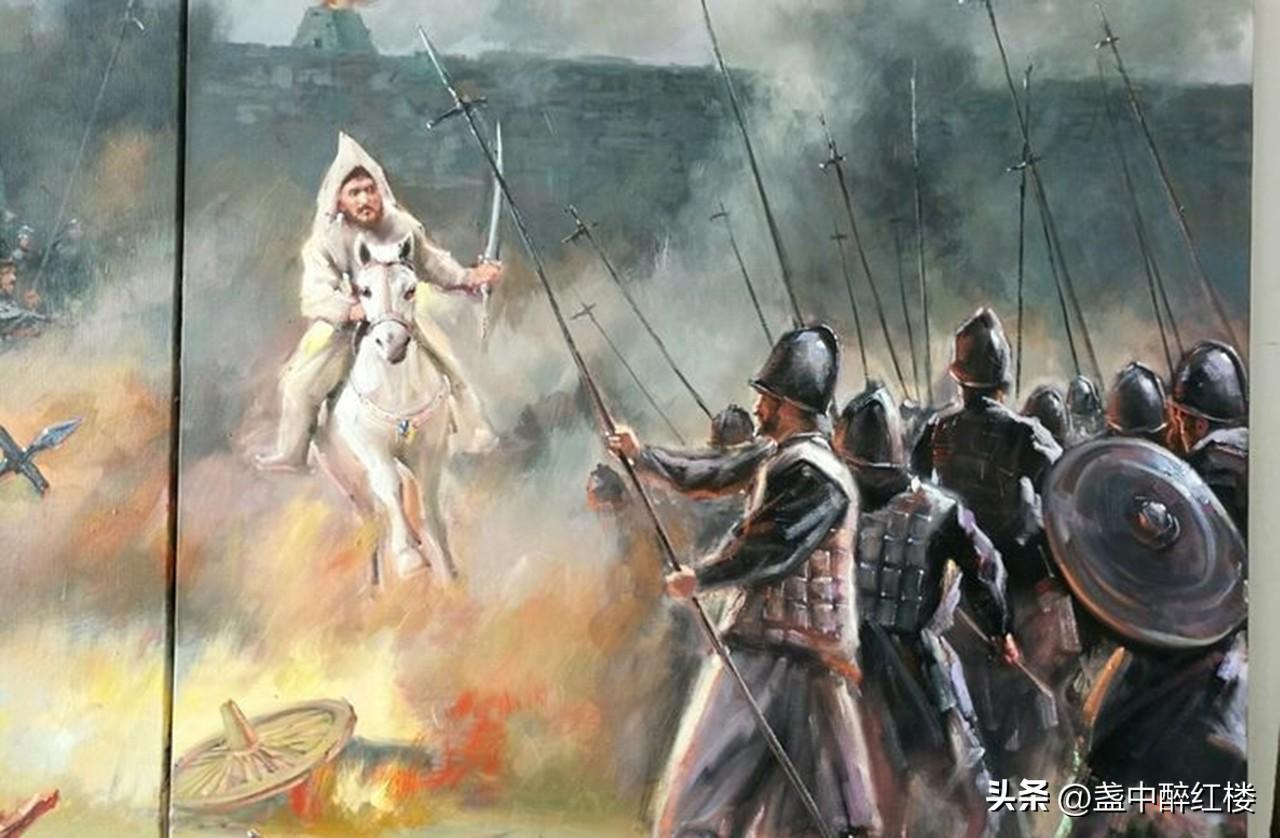

于是胡人借機起兵,作亂中原,其中又以匈奴、鮮卑、羯、羌、氐五族為主,故史稱“五胡亂華”,匈奴人劉淵于離石起兵,史稱“漢趙”。

后來劉聰攻破洛陽,滅亡西晉。這是匈奴最后的輝煌。

漢趙衰落后,被石勒所滅,而最后一個由匈奴人赫連勃勃氏建立的政權“大夏”則是被鮮卑建立的北魏政權所滅。

從此退出中國歷史的政治舞臺。

在匈奴統治時期,匈奴人嘗到了中原地區貴族紙醉金迷的奢靡生活,逐漸忘掉了昔日的斗志。

而普通匈奴百姓則是與當地漢人一同勞作,耕地,逐漸忘卻曾經策馬馳騁草原,融入到漢族的生活之中,逐漸被漢人同化。

除了被漢族同化外,還有說法是后來的蒙古族,突厥族以及契丹都是匈奴的后裔。

因為在南匈奴南遷的過程中,還有許多人不愿意離開故土,仍然在蒙古高原上游牧為生,后來由于地理因素便變遷,逐漸演變成不同的民族。

再加上通過現代基因技術的研究,蒙古族、突厥族以及契丹族都帶有匈奴的血統,所以他們都可能是匈奴的后裔。

除了南遷的南匈奴外,西遷的北匈奴通過中亞,向歐洲入侵,歐洲歷史上的匈人跟匈奴人就有血統關系。

通過基因技術以及對古文獻的研究發現,匈奴人的足跡遍布整個中亞、東歐以及西歐部分地區。

統計數據顯示,匈牙利人,西伯利亞人和芬蘭人都帶有匈奴人的血統,也是匈奴人的后裔。

匈奴人在侵略的過程中與當地人結合,形成了許多不同的民族,他們的血統遍布亞歐大陸,許多民族都是他們的后裔。

如果非要說哪個民族的匈奴后裔最多,那么答案毫無疑問是漢族。

傳說,匈奴跟漢族一樣,同為炎黃子孫,有野史記載,匈奴是夏朝滅亡后一只王室北遷逐漸發展形成。

所以漢族與匈奴同根同源。

再就是南匈奴內遷后,匈奴人被當地漢人同化,不僅行為習慣發生變化,而且拋棄了原來的姓氏,逐漸都改為漢族姓氏:劉,張,董,范,趙等等。

除此之外,匈奴人跟當地漢人通婚,民族相融合,血統也融合在了一起,經過幾百年的沉淀,匈奴人已經徹底融入漢族之內,再也沒有真正的匈奴,而匈奴作為一個獨立的民族在中國歷史上也慢慢落幕。

匈奴作為我國古代一個重要民族,對于我們國家發展和民族融合有著巨大影響。

而一個民族的消失是另外一個民族的開始。

匈奴族的消逝,意味著漢族和其他民族都融入了新鮮的血液,成為了一個新的民族。

事實證明,當不同民族進行文化碰撞之時,無論結局勝負如何,都無法擺脫彼此相互交融的命運。

正是歷史上不斷發生的民族融合,才形成了如今的中華民族大家庭。

張楠