科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

在歷史上人們發明了許多智力競技項目,其中尤其以棋類運動最具代表性。

在眾多棋類運動中,發明于中國的圍棋一直被視作人類智力運動的皇冠,人工智能戰勝圍棋世界冠軍,更是被視作是圍棋發展史上的里程碑事件。

如今在人工智能等熱點事件的幫助下,中國的圍棋氛圍變得越來越好,棋手們的水平也達到了前所未有的高度。

但對于圍棋的歷史,今天的人們卻知之甚少,下面筆者就為大家簡單聊聊圍棋的發展歷史。

關于圍棋的起源有不同的說法,有人說是帝堯發現自己的兒子夏,智力發育存在缺陷,便發明了圍棋來幫助他提升智力。

也有人說圍棋是在夏朝的時候由一個叫做烏曹的人所發明的。

雖然我們無法確定圍棋的真正發明人,但其歷史之久遠卻是無可置疑的。

在新石器時代遺址,出土的陶器中,人們就發現了縱橫交錯的棋盤狀花紋,這也是對于圍棋歷史的一個補充證明。

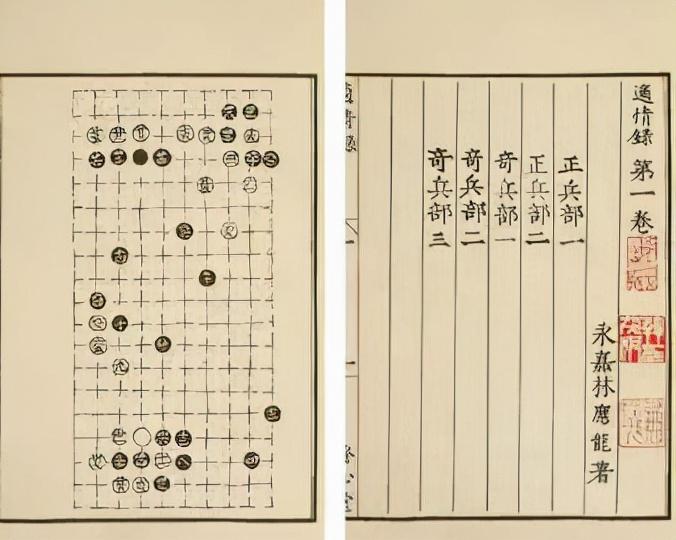

▲圍棋棋具

在圍棋最早被發明的時候,其規則和如今并不完全一致,由于早期圍棋棋盤較小,因此對弈者更加關注小范圍的廝殺,圍棋一般也被作為戰場的模擬,和今天流行的兵棋比較類似。

但到了春秋戰國時期,圍棋已經成為了一項士大夫階級十分熱衷的運動,圍棋的棋盤也逐漸從早期的十一道,發展到了十五乃至十七道。

隨著圍棋棋盤的不斷擴大,棋局的變化可能性也越來越多。

圍棋也逐漸從單純的戰爭模擬,變成了一項智力運動,職業棋手也隨之誕生,在西漢桓譚所作的《新論》中,就有將棋手分為上、中、下三等的記載。

但此時圍棋的理論中依然包含著兵法的影子,因此圍棋也成為了貴族子弟,尤其是將門之后的必修課。

東漢末年,威震江東的小霸王孫策和部下呂范的棋局就是中國如今有證可查的最早名局,而他們當時所用的棋盤,就已經是和今天一樣的縱橫十九道了。

▲孫策劇照

漢末三國時期,中國長期處于軍閥割據狀態,三國鼎立的形勢讓戰爭成為了國家的主旋律。

在這種背景下,圍棋得到了極大的發展,許多士大夫階級開始將其作為主要的休閑手段。

與此同時,圍棋的相關理論在此時也得到了極大的進步。

在當時的著作《藝經·棋品》中將棋手的境界定為九品,分別是:

一入神、二坐照、三具體、四通幽、五用智、六取巧、七斗力、八若愚、九守拙。

這一理論對中國圍棋的發展,產生了深遠的影響,如今采用的九段定級制度,便是脫胎于此。

在三家歸晉之后,中國終于再次統一,雖然西晉延續的時間十分短暫,但其在中國文化史上卻是一個重要的時間節點。

西晉士人的淡泊風氣,對未來幾百年士大夫文化都造成了一定的影響,圍棋作為士大夫的娛樂手段自然也不例外。

在兩晉之前,圍棋更多的扮演著戰場模擬和智力開發的角色,人們將其視為一種提升軍事能力的鍛煉工具。

但到了兩晉時期,隨著玄學的發展,圍棋被賦予了更多的含義。

其實從前面的圍棋九品論中,我們就能看到,當時人們追求的境界是一種返璞歸真,這和西晉時期黃老學說的興起產生了共鳴,因此士大夫們開始用圍棋來鍛煉自己的內心境界。

這種古老棋類,本身包含的殺伐之氣愈加減弱,但其哲學意蘊卻日漸濃厚,成為了士大夫們的“心頭好”。

▲文人聚會對弈圖

在西晉末年,隨著社會局勢的不斷動蕩,衣冠南渡的文人士大夫階級,紛紛忙于穩固自己的社會地位,圍棋的發展暫時陷入了停頓。

但到了南北朝時期,隨著南朝政治局面的穩定,伴隨著佛教尤其是禪宗文化的興起,圍棋也迎來了第二個高速發展時期。

士大夫們會和同僚或者高僧一同下棋,在思考棋局的同時,他們都希望能夠在變幻多端的棋盤上,尋找解決自身困惑的契機,即找尋頓悟的可能。

這讓圍棋的哲學性,得到了又一次提升。

在南朝國力最為強盛的南梁時期,朝廷中還設置了專門的大小“中正”官職,來管理棋手。

梁武帝蕭衍作為一位有名的文人皇帝,其對于圍棋也是十分喜歡,他還在梁朝全國舉辦過類似于全國圍棋比賽的活動,并邀請官員根據選手表現,為他們評級,這種官方活動也讓圍棋取得了快速發展。

▲梁武帝蕭衍畫像

梁武帝當時還為一些棋局做了評注,這部分內容,被考古學者在敦煌莫高窟遺跡中找到。

這些評注被輯錄于當時成書的《棋經》中,通過這本書上的內容,我們也可以看到南北朝時期圍棋的策略,雖然依舊有古代兵法的影子,如“不以實心為善,還須巧詐為能,棋有萬從事須詳審,勿使敗軍反怒入圍”等。

但在部分語句中,也有對圍棋精妙理論和道家哲學意境的聯系,這充分說明了圍棋在南北朝時期的發展特點。

南北朝時期的著名將領陳慶之,就曾經做過陪蕭衍下棋的隨從,從他后面超群的軍事能力來看,也可以看出,當時圍棋理論和兵法之間的聯系還很緊密。

▲名將陳慶之

到了隋唐時期,朝廷取消了南北朝時期設立的圍棋相關職位,建立了一種全新的棋侍詔制度,即在宮中留用部分棋藝高超的人士,專門陪皇帝下棋。

這些人的品級雖然只有九品,但是由于能夠接近皇帝,因此成為了不少人飛黃騰達的關鍵踏板,比如順宗一朝的宰相王叔文,就曾經做過棋侍詔。

盛唐時期國力鼎盛,人們的娛樂需求大幅上升,圍棋也逐漸從士大夫階級的活動,發展成為一項民間運動,這讓圍棋獲得了強大的生命力。

唐朝后的宋朝,依然繼承了棋侍詔的制度,圍棋也依然是廣大國人喜愛的娛樂活動。

在宋朝時市民經濟的出現,讓圍棋這種娛樂活動變得更加普及,越來越多的人開始學習圍棋。

不過,這些人大多一生都和軍事活動無緣,因此從宋代開始,圍棋理論中兵法的色彩越來越少,關于定式和布局結構的討論也越來越多。

這一趨勢一方面說明了圍棋理論的極大豐富,另一方面也說明了圍棋從宋代開始正式演變為一項大眾運動。

到了元代,統治者雖然延續了棋侍詔這一官職,但是由于蒙古人是馬背上的民族,他們本身對這種活動毫無興趣。

因此元朝大部分時間里,棋侍詔成了一個空職,民間最優秀的棋手并不會選擇入宮,而是留在民間鉆研棋道。

到了明代,這樣的趨勢依舊沒有變化,宮廷中的棋侍詔已經名存實亡,民間成為了圍棋理論發展的搖籃。

到了明代中后期的時候,圍棋已經廣泛普及,很多百姓即使沒有讀過書,也對圍棋的規則略知一二,作為一項競技性運動,在有了廣泛的群眾基礎后,比賽自然成為了重頭戲。

在明代,民間經常舉辦圍棋比賽,全國各地的弈道高手們聚集到一起捉對廝殺。

在比賽中棋手們豐富了見識,也在實戰中鍛煉了自己的棋藝,這讓明代成為了棋道發展的又一個高峰時期。

到了正德、嘉靖年間更是形成了所謂三大流派,即以鮑一中、徐希圣為代表的永嘉派;以汪署、程汝亮為代表的新安派和以李時養、顏倫為代表的京師派。

三路高手的切磋讓圍棋的理論和實戰策略變得更加豐富,也啟發了后續圍棋人的發展指明了道路。

到了清代,圍棋理論在一代代棋手的努力下被不斷完善,并在乾隆一朝前后達到了頂峰,當時的施襄夏和范西屏二人更是被尊稱為棋圣,風頭一時無兩。

但隨著清朝國力的衰弱,我國的圍棋事業也走上了下坡路,雖然依舊有棋手鉆研此道,但他們卻再也無法達到前人的高度了。

與此同時,日本棋手的棋力卻在快速上升,并逐漸將中國棋手甩在了后面。

到了民國時期,雖然國內還有顧水如、過惕生等名手,但他們的水平只相當于日本的四五段選手,中國圍棋也迎來了至暗時刻。

不過隨著新中國的成立,我國的圍棋事業也有了新氣象,如今我國棋手,已經能夠連續多次斬獲世界大賽冠軍,柯潔等人更是常年占據世界第一的寶座。

都說國運興則棋運興,我國圍棋事業的發展也是中國國力進步的直接體現,相信我國的棋手們也會伴隨著不斷增長的國力,為我們再贏回更多的冠軍。

劉夕林