科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

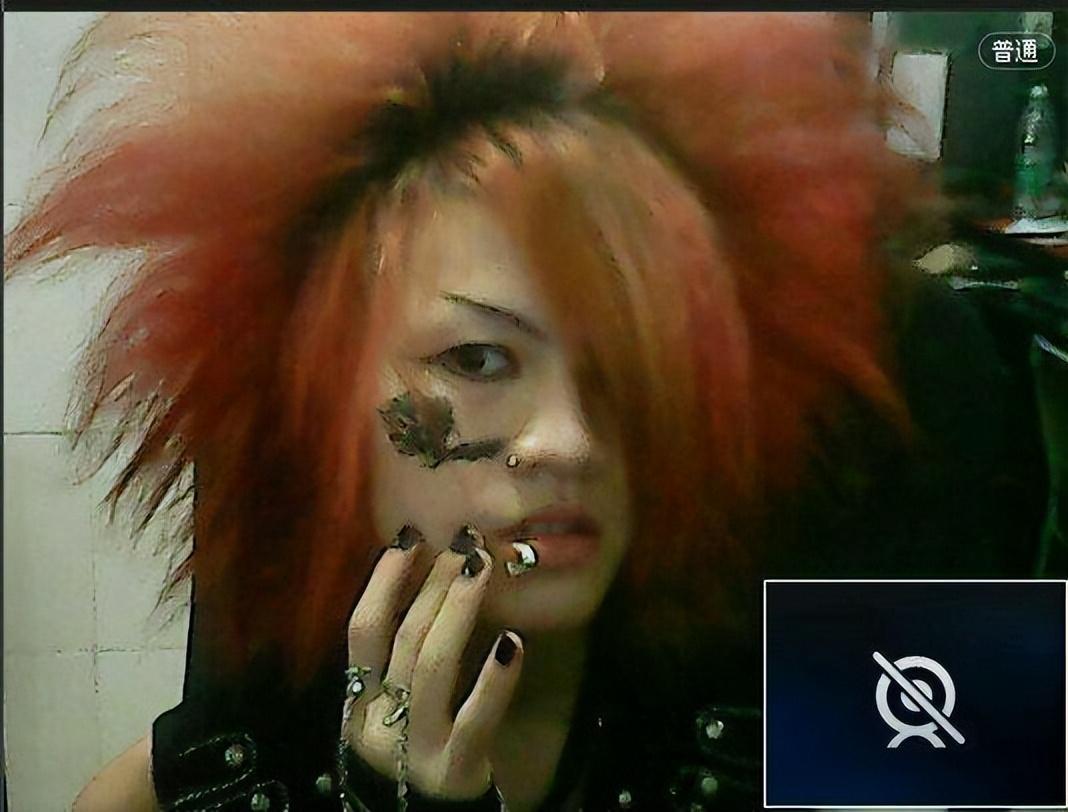

“殺馬特教父”的羅福興

酒紅色的劉海,遮住了他的半張臉;其余的頭發,根根直立;化著煙熏妝的眼睛,散發著淡淡的憂傷。

他盯著像素很差的攝像頭,腦袋仰起45度,瞪圓眼睛,嘴里發出了充滿青春疼痛的宣言:

當你反應過來這段文字描述的是曾經的“殺馬特”,也許會雞皮疙瘩起一身,雙腳摳出三室兩廳。

自然,以現在的眼光來看,“殺馬特”是既尷尬又好笑。

但在當年,它可是影響了千千萬萬的90后青少年,吸收的粉絲數量甚至高達20萬。

只不過,這個有著病毒般的傳播速度的組織,興起得莫名其妙,衰落得更是耐人尋味。

那么,“殺馬特”文化衰落的原因到底是什么?

衰落期的殺馬特們,過著怎么樣的生活?

如今他們想要復興的想法,又是否能如愿呢?

誰能想到,當初風靡全國的殺馬特,竟起源于一個小小的山村。

2008年,一位來自廣東梅州,下屬某個小山村的少年羅福興,在村口燙了一頭造型爆炸,沖天而起的紅色長發。

還在左右手臂上,分別文了“俺羅福興”和“天上地下唯我獨尊”。

他的這身裝扮,深受當時美國哥特搖滾歌手瑪麗蓮·曼森,以及日本視覺系搖滾歌手石原貴雅的影響。

他的文身,就是模仿的石原貴雅的“俺”和“天上天下唯雅獨尊”。

他選擇這樣“自我改造”,是因為他想要用更加強烈的時尚風格,來超越當時已經開始流行起來的“非主流”概念。(沒錯,傳說中的非主流還分好幾大派系)

他想要創建自己的家族,于是跑去網吧,在網絡上搜索著“時尚”的英文單詞。

當他按下搜索引擎的時候,第一個跳出來的單詞,是“smart”。

“smart”的音譯是“斯馬特”,但羅福興覺得不夠勁兒,還不足以形容這身裝扮。

便改為殺馬特,配上了自己的自拍照,開始在網絡上發散。

就這樣,“非主流”文化派系再添一員猛將,殺馬特橫空出世。

而羅福興也被稱為了“殺馬特”的創始人。

在當時或者包括現在,普通人常常將“非主流”文化混為一談,但其實在“非主流”文化之下,有著不同的分支,而各大分支都有著明確的劃分。

例如,葬愛家族,是以游戲“勁舞團”為陣地,在游戲中戀愛交友,喜歡稱游戲中的伴侶為“老公”或者“老婆”;

殘血家族,是以QQ空間為陣地,把裝飾空間當成樂趣,會配上閃爍的文字,還會附帶當年的“非主流”歌曲;

殺馬特家族,則是以QQ群為陣地,偏愛在群內熱聊,插科打諢,日常吐槽,偶爾還會組織線下聚會。

這是羅福興的歸納,事實上在他們的圈子里,還有一個更為簡單、粗暴地區分殺馬特家族和其他家族的方法,那就是:

頭發有沒有立起來?

頭發不但要立起來,形狀還要夸張,而且是越夸張越好。在他們看來,只有夸張,才足夠展現自己。

短短兩年的時間,殺馬特的數量由早期的1000多人逐漸發展到了將近20萬人。

殺馬特家族迎來了巔峰時期,而“非主流”文化在當時卻逐漸式微,因此,殺馬特在后“非主流”時代,成為了最具代表性的一支。

在某種程度上,殺馬特也等同于“非主流”文化。

俗話說,樹大招風。

當其他“非主流”文化的分支慢慢沉寂之時,殺馬特家族的人,卻頂著夸張的發型和妝容,在網絡和現實生活中,滿世界的溜達。

這不可避免地引起了主流文化的注意,同時也引來了無數的抨擊和嘲諷。

被殺馬特奉為信仰的發型,在旁人看來,是“土氣”又“雷人”。

大多數人都不明白,他們為何熱衷于搞這些“奇形怪狀”的發型?

歸根結底,是他們想要引起別人的關注。

那么,殺馬特為什么渴望別人的關注?

這和他們自小的留守生活、長大后牢籠般的工作息息相關。

上個世紀八十年代以來,中國加快了城市化和現代化的進程,無數的農民工帶著美好的向往和憧憬,投身到了城市的建設中。

在他們背井離鄉,外出尋找生計的時候,他們的孩子,也就是后來的殺馬特,成為了留守兒童。

父母在家庭和教育中的缺失,讓大部分殺馬特的內心敏感又自卑,在學習上也難以傾注所有的精力。

他們對父母的思念,化為了對父母所奔向的外部世界的向往,可又無法通過學習走出農村,剩下的唯一方法,也只有像他們的父母一樣,到城市里的打工。

但因為年齡大都在十四、五歲,他們通常都是跟著親戚朋友進城,能去的工廠也只有那些小型的流水線加工廠。

從一個單純的農村環境,走進一個封閉又龐雜的環境,這些從小自由慣了的青少年,自然無法忍受壓抑,麻木、重復的生活。

他們將工廠形容成一座牢籠,還是一座難以沖破的牢籠。

因為他們的教育水平,注定他們的上升空間,一眼望到邊。

而這座牢籠,又地處于經濟發展的前沿地帶,不斷接收著從外界和世界涌進來的新文化和新思想。

網絡的日漸發展,讓身處在這座牢籠里的新生代農民工,有機會接觸到這些。

他們在新思想的沖擊下,不再單純地信奉長輩口中的:

“我們就是這樣辛苦走過來的”,“在我們的那個年代,就該……”

他們正好處在渴望得到別人關注、渴望交友的年紀。

他們自然也像城鎮青年一樣,通過時尚文化來展現自己,可受教育程度和購買能力,“農民工”的身份,又注定他們無法參與到城里青少年的主流文化中。

換一種說法,就是城里的青少年,買得起知名的潮流服裝和名牌的運動鞋來裝飾自己的個性;

而進城務工的鄉鎮青少年,拿的不過是微薄的收入,收入的一大部分還要上交父母,供弟弟妹妹上學,或者是供家里維持基本的生計。

剩下的錢,則僅僅維持自己的溫飽,根本沒有余力去購買昂貴的時尚服飾。

但就在這個時間節點,國內掀起了“山寨”浪潮,“山寨”逐漸從IT行業延伸到了手機、服裝、電影等領域。

價格低廉的“山寨”版名牌服裝,便成為了殺馬特的選擇。

那個時候,一百塊錢就足夠讓他們從頭到腳煥然一新。

若是“山寨”的名牌,還不足以讓他們得到旁人的關注,經濟能力受限的他們,接下來能做的,便只有改造自己的身體。

而改造的方式,就是美發和紋身。

他們為什么選擇用美發和紋身,改造自己呢?

因為在當時,這兩者基本不存在經濟門檻,再加上都是自己身體的一部分,也不會傷害和妨礙別人。

因此,他們肆意地折騰起了自己的頭發和皮膚,怎么吸人眼球,就怎么來改造自己。

他們確實達到了“引起別人關注”的目的,還迅速吸引了一群同樣抱著表現自我,又不知道該如何表現自我的青少年,或者是盲從潮流的跟隨者。

但后者,在后來卻成為了“反殺”運動的主力軍。

除去引起別人關注的目的,有些殺馬特還希望能從中找到安全感,因為在別人的印象里,“非主流”發型和紋身都是壞孩子才做的,而壞孩子是不會被欺負的。

在得到越來越多的關注和安全感之后,殺馬特的人生開始了明顯的轉變。

他們不再是敏感和自卑的鄉村留守兒童,而是開始有勇氣走出熟人社會,去結交異性。

他們不再是被工廠和家庭兩座牢籠壓制下,企圖用自S來求得解脫的“迷途羔羊”,情緒和心靈得到了短暫的釋放。

他們不再是無人在意的“可憐蟲”,有了存在感,有了別人的關愛,即便這些關愛,來自旁人勸誡“從良”的寥寥數語里。

或許也正是因為“殺馬特”文化,讓他們的人生不再貧乏,生活不再麻木,所以他們之間才會流傳著一句話:“人在,頭發在;人亡,頭發亡。”

頭發之于他們,已經重要到寧愿挨餓,也不愿意剪掉頭發進工廠;寧愿餓到撿甘蔗頭吃,也不愿屈服于現實生活。

甚至毫不夸張地說,他們已經把發型當成了信仰。

然而,他們的信仰并不能被城市青少年所理解。

他們不理解“殺馬特”文化,也不理解“殺馬特”發型的重要性,并把殺馬特看作是“異類”、“小丑”。

后來,他們的輕視和嘲弄演變成了對殺馬特的霸凌和驅逐,甚至掀起了所謂的“反殺”運動。

正式吹響“反殺”運動號角聲的,是一群“假殺馬特”。

在他們中間,有人也曾喜歡過“殺馬特”文化,但在他們被主流的精英文化所“收編”之后,就立即對殺馬特“倒戈相向”。

2012年,一群“假殺馬特”,先是在網絡上發布了模仿和詆毀殺馬特的視頻和圖片,隨后通過大量的轉帖,使得它們快速在互聯網上傳播。

這些視頻和圖片如他們所愿,引起大眾的抵觸,所有的嘲諷和攻擊也都沖擊著那些對此一頭霧水的“真殺馬特”。

面對誤解和詆毀,殺馬特自然想要解釋。他們延續了之前的做法,大量轉帖、到處評論,闡述著自己的觀點。

但是這種做法在其他網民看來,他們更像是“蝗蟲過境”,擠壓了自己在網絡上的生存空間,以至于引起了強烈的反感。

2013年9月,一首《殺馬特遇見洗剪吹》的網絡神曲橫空出世,在彈幕視頻網站上線后,引發了熱烈討論。

再配以網友吐槽的“彈幕”,掀起了一輪嘲弄殺馬特的網絡狂歡。

同年11月,某浪微博知名博主,同時也是天涯娛樂八卦版版主,推送了一張殺馬特的照片,并配文:“活捉了一只殺馬特”。

圖片中的殺馬特,金黃色的頭發酷似海星,又近似某種病毒結構。

于是,殺馬特又被這些知名大V稱為“病毒”,無形中助長了“反殺”運動的威風。

“反殺”人員開始在網絡上肆意攻擊和謾罵殺馬特,逼得他們不得不關掉QQ空間;

他們還偽裝成殺馬特,“臥底”殺馬特的QQ群,待取得管理權后,直接將群解散。

這些人暗自竊喜,20萬人規模的殺馬特家族,竟如此輕易地被自己搞得土崩瓦解。

作為殺馬特創始人的羅福興,對此無能為力,“引咎辭職”了。

可他沒想到的是,這種網絡上的霸凌和驅逐,開始發散到了現實生活中。

有的殺馬特走在街上,要么莫名其妙被人打,要么被人拖去派出所,即便有身份證,也不能即時“脫身”。

還有的在外正常用餐,隔壁幾桌的客人會突然無緣無故地抄起凳子,朝他們一頓狂揍;甚至有的被按倒在地,頭發被人用打火機燒掉。

2013年,南寧警方還抓獲了一個主要針對殺馬特的搶劫團伙。

他們為什么會把殺馬特作為主要的搶劫對象?

“覺得他們很拽的樣子,我們看他們不順眼就去敲詐了。”

幾年前給他們帶來安全感的發型,此刻卻成為了威脅他們安全的潛在危機。

許多殺馬特又不得不剪掉頭發,重新回歸到普通的工人生活,并將此稱為是“洗心革面,重新做人”。

曾經風靡一時的“殺馬特”文化,人數開始銳減,并逐漸沉寂。

2015年,有著“一代90后的青春代言人”的沉珂發文宣布回歸,引來了17萬人評論,34萬人點贊。

殺馬特重新闖回公眾的視野。

2016年,隨著短視頻的飛速發展,不少殺馬特開始“轉場”短視頻平臺,想要復興“殺馬特”文化。

然而,他們再一次遭到了封殺,不得不轉向“土味視頻”、“惡搞視頻”,被人當“猴”耍。

對此,他們卻看得很開,笑著說:“賺錢沒有不苦、不累的。”

自2017起,羅福興開始頻繁接受媒體的采訪,并把這些看作是自己可以調動的資源,可以復興殺馬特的資源。

其中,就包括在2020年上線的紀錄片《殺馬特,我愛你》。

紀錄片的出現,引起了社會上的廣泛討論,有人追憶起了自己的青春,也有人開始嘗試理解殺馬特的存在。

主流社會對殺馬特的態度有了180度的轉彎。

但想要復興,仍然困難重重。

2022年4月15日,世界青年文化訪談類節目《非正式會談》,推出了一期名為《全球殺馬特鑒賞大會》的節目。

沒有十年前的敵意,只有對青春的回憶。

羅福興曾和藝術家們探討過一個問題:為什么殺馬特不能像日本視覺系一樣,成為一種品牌?

“目前結論是審美標準被社會的中上層‘壟斷’。”

“國內還沒有形成多元的審美。”

那怎么才能有多元的審美?

借用紀錄片導演李一凡的一句話:只有理解其他小眾藝術的人生邏輯,理解他們的審美邏輯,這個世界才真正的多元。

或許大部分的殺馬特并不能理解這些話,也不知道“殺馬特”文化何時才能復興。

但這又有何妨?

起碼他們在灰暗、無望的人生里,找到了一個精神出口,嘗試過了五彩繽紛的生活;

起碼他們關于青春的記憶,不僅僅是枯燥和麻木。

雖然輝煌的時間短暫,但也不算是遺憾了。

正如羅福興所說的:“復興如果成了就成,不行,就當作是青春的紀念吧。”

陳龍