科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)

科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)

【概述】仰韶文化,是指黃河中游地區(qū)一種重要的新石器時(shí)代彩陶文化,其持續(xù)時(shí)間大約在公元前5000年至前3000年(即距今約7000年至5000年,持續(xù)時(shí)長(zhǎng)2000年左右),分布在整個(gè)黃河中游從今天的甘肅省到河南省之間。因1921年首次在河南省

【概述】

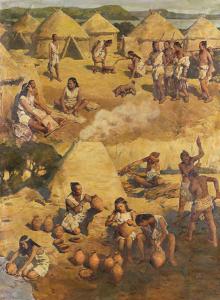

仰韶文化,是指黃河中游地區(qū)一種重要的新石器時(shí)代彩陶文化,其持續(xù)時(shí)間大約在公元前5000年至前3000年(即距今約7000年至5000年,持續(xù)時(shí)長(zhǎng)2000年左右 ),分布在整個(gè)黃河中游從今天的甘肅省到河南省之間。因1921年首次在河南省三門峽市澠池縣仰韶村發(fā)現(xiàn),故按照考古慣例,將此文化稱之為仰韶文化。其以渭、汾、洛諸黃河支流匯集的關(guān)中豫西晉南為中心 ,北到長(zhǎng)城沿線及河套地區(qū),南達(dá)鄂西北,東至豫東一帶,西到甘、青接壤地帶。

據(jù)先秦文獻(xiàn)記載的傳說(shuō)與夏、商、周立都范圍,漢族的遠(yuǎn)古先民大體以西起隴山、東至泰山的黃河中下游為活動(dòng)地區(qū)。主要分布在這一地區(qū)的仰韶文化和龍山文化這兩個(gè)類型的新石器時(shí)代文化,一般認(rèn)為是漢族的遠(yuǎn)古先民的文化遺存。雙槐樹(shù)遺址是迄今為止在黃河流域仰韶文化中晚期這一中華文明形成的初期,發(fā)現(xiàn)的規(guī)格最高的具有都邑性質(zhì)的中心聚落。

仰韶文化是華夏族先民所創(chuàng)造。考古認(rèn)為“華夏”一詞中“華”的概念應(yīng)該出自仰韶文化。 2020年9月,研究人員對(duì)河南澠池丁村等6處仰韶文化遺址采集的小口尖底瓶陶片樣本進(jìn)行分析檢測(cè),在陶片內(nèi)側(cè)發(fā)現(xiàn)了平紋織物印痕,以及手紋,為仰韶時(shí)代紡織技術(shù)及制陶工藝研究提供了重要物證。

仰韶文化

【文化發(fā)現(xiàn)】

仰韶文化首先在河南省澠池縣仰韶村遺址發(fā)現(xiàn)。仰韶村遺址位于澠池縣仰韶鄉(xiāng)境內(nèi),距縣城10公里,地勢(shì)北高南低,呈緩坡?tīng)睿z址東西兩側(cè)各有深溝,北依韶山,東、西、南三面環(huán)水。遺址坐落在縣城北7.5公里飲牛河西岸仰韶村南、寺溝村北的臺(tái)地上,南北960米、東西480米,面積約36萬(wàn)平方米。遺址向北可達(dá)晴山的山峰之一——韶山。仰韶村村名即取諸仰望、崇敬韶山之義。仰韶文化的發(fā)現(xiàn)與初步研究,是從中國(guó)地質(zhì)調(diào)查所顧問(wèn)、瑞典地質(zhì)學(xué)家安特生開(kāi)始的。

1918年,安特生前往河南調(diào)查古脊椎動(dòng)物化石。1920年,安特生派助手、地質(zhì)調(diào)查所采集員劉長(zhǎng)山到河南采集動(dòng)物化石。劉長(zhǎng)山長(zhǎng)期跟隨安特生工作多年,對(duì)古生物化石和史前石器很有研究,他在洛陽(yáng)西部收集石器,主要任務(wù)是收集第三紀(jì)脊椎動(dòng)物遺存。劉長(zhǎng)山在澠池縣仰韶村居住了3天,采集到不少動(dòng)物化石的同時(shí),意外地發(fā)現(xiàn)了一個(gè)古文化遺址。此前,仰韶村的農(nóng)民已經(jīng)在這個(gè)遺址上零星發(fā)現(xiàn)并收藏許多石器。劉長(zhǎng)山詢問(wèn)了石器的出處,實(shí)地調(diào)查了村南的石器出土地點(diǎn),親自采集了部分器物,并把在農(nóng)民家里看到的史前石器搜集或購(gòu)買起來(lái),將采集到的600多件石器(其中石斧、石刀居多)及少量陶器,雇村民王兆用毛驢運(yùn)到澠池縣政府第三科,裝箱后由火車發(fā)運(yùn)到地質(zhì)調(diào)查所。

安特生在北京根據(jù)劉長(zhǎng)山的發(fā)現(xiàn)和調(diào)查結(jié)果,初步推斷仰韶村可能是一處相當(dāng)大的新石器時(shí)代遺址。1921年4月18日,安特生在取得了中國(guó)政府同意后,親自來(lái)到澠池縣仰韶村調(diào)查。安特生在其1934年出版的作品《黃土的女兒》(英文版)中對(duì)這次調(diào)查經(jīng)過(guò)有詳細(xì)的記述:

安特生和幾個(gè)助手到達(dá)澠池后,住在縣城西關(guān)福音堂(瑞典籍牧師史天澤傳教處),由縣政府知事胡毓藩指定第三科錄事王茂齋陪同,并派警察護(hù)送去仰韶村。安特生從縣城東一里河?xùn)|北上,到達(dá)仰韶村,住于村民王兆棋家,共居住了8天。安特生每天忙于觀測(cè)、照相、搜集器物,在村南的沖溝斷面上發(fā)現(xiàn)有灰層、灰坑和陶片的堆積,在堆積的下層還發(fā)現(xiàn)了精制的彩陶片和石器共存。又經(jīng)過(guò)一天的觀察發(fā)現(xiàn)一件石錛和一些彩繪陶片。安特生將收集的大量石器、陶器和部分骨器、蚌器裝為4個(gè)木箱,仍用火車托運(yùn)回地質(zhì)調(diào)查所。

安特生回到北京后,對(duì)收集器物又進(jìn)行了詳細(xì)研究,感到仰韶村古文化遺址相當(dāng)重要,有必要進(jìn)行一次科學(xué)考古發(fā)掘。安特生向當(dāng)時(shí)的農(nóng)業(yè)部部長(zhǎng)張國(guó)淦和地質(zhì)調(diào)查所負(fù)責(zé)人丁文江、翁文顴遞了請(qǐng)示報(bào)告,得到中國(guó)政府的正式批準(zhǔn)和河南省政府、澠池縣政府的同意和支持后,開(kāi)始了對(duì)仰韶村遺址的發(fā)掘。

【文化狀況】

分布情況

仰韶文化作為中國(guó)新石器時(shí)代最重要考古文化,分布于黃河中下游的地區(qū)及其邊緣地區(qū),大約處于32~41度、東經(jīng)106~114度之間,仰韶文化絕對(duì)年代在4933BC~2923BC左右,其延續(xù)時(shí)間約2000年。加上零口二期一類遺存的年代,其上限當(dāng)為5000BC。其地位十分顯赫,影響也十分久遠(yuǎn)。

從1921年澠池仰韶村遺址發(fā)現(xiàn)到2000年,全國(guó)有統(tǒng)計(jì)的仰韶文化遺址共5013處,其分布范圍,東起豫東,西至甘肅、青海,北到河套內(nèi)蒙古長(zhǎng)城一線,南抵江漢,中心地區(qū)在豫西、晉南、陜東一帶。分布省份有陜西、河南、山西、甘肅、河北、內(nèi)蒙古、湖北、青海、寧夏9個(gè)省區(qū)。

建筑氏族

仰韶文化是一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主的文化,其村落或大或小,比較大的村落的房屋有一定的布局,周圍有一條圍溝,村落外有墓地和窯場(chǎng)。村落內(nèi)的房屋主要有圓形或方形兩種,早期的房屋以圓形單間為多,后期以方形多間為多。房屋是泥草混合形式,房屋的墻壁是泥做的,有用草混在里面的,也有用木頭做骨架的。墻的外部多被裹草后點(diǎn)燃燒過(guò),來(lái)加強(qiáng)其堅(jiān)固度和耐水性。選址一般在河流兩岸經(jīng)長(zhǎng)期侵蝕而形成的階地上,或在兩河匯流處較高而平坦的地方,這里土地肥美,有利于農(nóng)業(yè)、畜牧,取水和交通也很方便。

聚落建筑的布局整齊有序。半坡聚落保存較完整,居住區(qū)在中心,外圍繞一周大壕溝,溝外北部為墓葬區(qū),東邊設(shè)窯場(chǎng)。共揭露出40多座房屋遺跡,有一座大房子為公共活動(dòng)的場(chǎng)所,其他幾十座中小型房子面向大房子,形成半月形布局。仰韶文化居民死后按一定的葬俗埋葬,多長(zhǎng)方形土坑墓,墓中有陶器等隨葬品,小孩實(shí)行甕棺葬。盛行單人仰身的直肢葬,但合葬墓占一定比例。合葬的人數(shù)不等,多的達(dá)80人。葬制中實(shí)行女性厚葬和母子合葬,反映了以女性為中心的特點(diǎn)。聚落房子朝向中心廣場(chǎng)的統(tǒng)一布局,則表明當(dāng)時(shí)維系氏族團(tuán)結(jié)的血緣紐帶根深蒂固。這些與母系氏族社會(huì)組織的特征是相吻合的。

但也有學(xué)者認(rèn)為,仰韶文化向人們展示了中國(guó)母系氏族制度衰落期到父系社會(huì)早期的社會(huì)結(jié)構(gòu)和文化成就,它主要是一個(gè)父系社會(huì)。成年男女合葬墓、成年男子與小孩合葬墓,以及大量小型房址,說(shuō)明一夫一妻制家庭日趨增多并占據(jù)統(tǒng)治地位;“灰坑葬”說(shuō)明非自由民(奴隸)的存在。體現(xiàn)男性生殖器崇拜的陶(石)祖、男根圖,以及表現(xiàn)“貴族的感情”的遺跡、遺物,則是父權(quán)與君主(世襲酋長(zhǎng))統(tǒng)治在意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的反映。種種跡象表明,中原地區(qū)在仰韶文化早期開(kāi)始進(jìn)入父系氏族社會(huì),中期則普遍進(jìn)入父系氏族社會(huì)。

經(jīng)濟(jì)狀況

l 農(nóng)業(yè)

仰韶文化各個(gè)部落繼承了前仰韶時(shí)期各種文化的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍以種植粟類作物為主。粟的遺存在各重要遺址中經(jīng)常發(fā)現(xiàn),如西安半坡一座房子內(nèi)的罐、甕中都盛放著粟,另一座房子的小窖穴中也發(fā)現(xiàn)了粟殼遺存,特別是有一個(gè)窖穴中粟殼堆積達(dá)數(shù)斗之多。在重要遺址北首嶺、泉護(hù)村、下孟村、王灣,也都發(fā)現(xiàn)了或多或少的粟殼。臨潼的姜寨遺址,還發(fā)現(xiàn)了另一種耐旱作物黍。靠近長(zhǎng)江北岸的河南淅川下王崗遺址,發(fā)現(xiàn)了稻谷痕跡。此外,在洛陽(yáng)孫旗屯、鄭州林山砦、淅川下集等遺址,也都發(fā)現(xiàn)了糧食遺跡。上述情況表明,仰韶文化范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)比較發(fā)達(dá),糧食作物品種不僅是一種粟。同時(shí),人們還掌握了蔬菜種植技術(shù),半坡遺址的一座房子內(nèi),一個(gè)陶罐里裝滿了已經(jīng)炭化的白菜或芥菜之類的茶籽。

仰韶文化處于原始的鋤耕農(nóng)業(yè)階段,采用刀耕火種的方法和土地輪休的耕作方式,生產(chǎn)水平仍比較低下。早期階段可能有尖木棒等木質(zhì)工具及石鏟、石鋤等挖掘土地。這時(shí)的石斧大多形體厚重,橫斷面呈橢圓形,適于砍伐林木以開(kāi)墾荒地。收割農(nóng)作物則用兩側(cè)有缺口的長(zhǎng)方形石刀和陶刀。加工糧食使用石磨盤、石磨棒和木杵、石杵等。中晚期的廟底溝、大河村類型,出現(xiàn)了大量舌形或心形的石鏟,磨制得比較平整光滑。在臨汝大張村、鄭州大河村等遺址,還出土一種大型、通體磨光的長(zhǎng)條形石鏟或有肩石鏟。這一時(shí)期收割谷穗改用磨光的長(zhǎng)方形石刀,有的還帶穿孔。這些工具都比早期的半坡類型有所進(jìn)步,生產(chǎn)效率也因此得到提高。

家畜飼養(yǎng)業(yè)比新石器時(shí)代早期也有一定進(jìn)步,飼養(yǎng)的家畜有豬、狗和羊,馬的骨頭也有少量發(fā)現(xiàn)。雞骨發(fā)現(xiàn)較多,可能已經(jīng)馴化為家禽了。

l 采集和漁獵

仰韶文化時(shí)期,黃河中游各部落的采集和漁獵經(jīng)濟(jì)占有比較重要的地位。根據(jù)考古發(fā)現(xiàn)的資料,當(dāng)時(shí)的采集品中有榛子、栗子、松子和樸樹(shù)籽等,還有水中的螺螄。其它如植物塊根、鳥(niǎo)蛋、蜂蜜以及昆蟲等,也是采集的對(duì)象,這些與過(guò)去沒(méi)有多大區(qū)別。

各氏族營(yíng)地附近,都有大小河流和比較寬闊的水域,水產(chǎn)十分豐富,利于捕撈活動(dòng)。遺址中普遍發(fā)現(xiàn)了石、陶制網(wǎng)墜和骨制魚鉤、魚叉等工具,說(shuō)明當(dāng)時(shí)氏族先民的捕撈方法既有網(wǎng)捕,也有垂釣和投叉擊刺。許多遺址的彩繪陶器上都有魚網(wǎng)的描畫。半坡類型的彩陶盆內(nèi)及其它一些彩陶器皿上常有魚網(wǎng)紋和魚紋,顯然是長(zhǎng)期捕撈活動(dòng)的真實(shí)寫照。

狩獵主要是男子從事的活動(dòng),一般集體圍獵較大和較兇猛的野獸。半坡遺址出土的獵獲物骨骼較多,有斑鹿、水鹿、竹鼠、野兔、貍、貉、獾、羚羊等等,有的遺址還出土了一些飛禽的骨骼。狩獵所用的工具多種多樣,最常見(jiàn)的是用骨、石、角磨制的箭頭,有三角形、柳葉形、帶翼和圓錐狀等十多種不同的形式,都磨制得很鋒利。還發(fā)現(xiàn)了較多石、角制的矛頭和投擲用的石球。從這些遺物可知,當(dāng)時(shí)的狩獵方法包括射擊、投擲和集體圍打等幾種,鹿是狩獵的主要對(duì)象。

l 手工業(yè)

仰韶文化的手工業(yè)經(jīng)濟(jì)與農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)一樣,主要從事自給自足的自然經(jīng)濟(jì)活動(dòng),以物易物的交換形式已普遍存在,商品經(jīng)濟(jì)的萌芽還沒(méi)有產(chǎn)生。在各個(gè)部落里,氏族成員從事的生產(chǎn)勞動(dòng)主要是以性別和年齡為分工的。手工業(yè)生產(chǎn)中的一些專業(yè)性技術(shù),開(kāi)始由氏族內(nèi)部長(zhǎng)期從事、積累了一定經(jīng)驗(yàn)的成員掌握,這些專業(yè)分工尚不十分明確和規(guī)范。當(dāng)時(shí)的手工業(yè)生產(chǎn),主要是制陶業(yè)和制石、制骨、制革、紡織、編織等。

仰韶文化的農(nóng)耕石器包括石斧、石鏟、磨盤等,除此之外還有骨器。除農(nóng)耕外仰韶文化的人顯然還進(jìn)行漁獵。在出土的文物中有骨制的魚鉤、魚叉、箭頭等。仰韶文化前期的陶器多是手制的,中期開(kāi)始出現(xiàn)輪制的。一些陶器上留有布和編織物印下來(lái)的紋路,由此可見(jiàn)仰韶文化有編織和織布的手工業(yè)。在發(fā)掘的動(dòng)物骨頭中除獵取的野生動(dòng)物外還有大量狗和豬的骨骼,羊比較少。

對(duì)仰韶文化墓地的發(fā)掘?yàn)閷?duì)它的認(rèn)識(shí)帶來(lái)了許多貢獻(xiàn)。墓地的隨葬品和下葬的方式為當(dāng)時(shí)的生活方 式、信仰、生活條件帶來(lái)了許多啟發(fā)。

生產(chǎn)工具以較發(fā)達(dá)的磨制石器為主,常見(jiàn)的有刀、斧、錛、鑿、箭頭、紡織用的石紡輪等。骨器也相 當(dāng)精致。有較發(fā)達(dá)的農(nóng)業(yè),作物為栗和黍。飼養(yǎng)家畜主要是豬,并有狗。也從事狩獵、捕魚和采集。各種水器、甑、灶、鼎、碗、杯、盆、罐、甕等日用陶器以細(xì)泥紅陶和夾砂紅褐陶為主,主要呈紅色,多用手制法,用泥條盤成器形,然后將器壁拍平制造。紅陶器上常有彩繪的幾何形圖案或動(dòng)物形花紋,是仰韶文化的最明顯特征,故也稱彩陶文化。

仰韶文化制陶業(yè)發(fā)達(dá),較好地掌握了選用陶土、造型、裝飾等工序。多采用泥條盤筑法成型,用慢輪修整口沿,在器表裝飾各種精美的紋飾。陶器種類有缽、盆、碗、細(xì)頸壺、小口尖底瓶、罐與粗陶甕等。其彩陶器造型優(yōu)美,表面用紅彩或黑彩畫出絢麗多彩的幾何形圖案和動(dòng)物形花紋,其中人面形紋、魚紋、鹿紋、蛙紋與鳥(niǎo)紋等形象逼真生動(dòng)。不少出土的彩陶器為藝術(shù)珍品,如水鳥(niǎo)啄魚紋船形壺、人面紋彩陶盆、魚蛙紋彩陶盆、鸛銜魚紋彩陶缸等。陶塑藝術(shù)品也很精彩,有附飾在陶器上的各種動(dòng)物塑像,如隼形飾、羊頭器鈕、鳥(niǎo)形蓋把、人面頭像、壁虎及鷹等,皆栩栩如生。在半坡等地的彩陶缽口沿黑寬帶紋上,還發(fā)現(xiàn)有50多種刻劃符號(hào),可能具有原始文字的性質(zhì)。在濮陽(yáng)西水坡又發(fā)現(xiàn)用蚌殼擺塑的龍虎圖案,是中國(guó)迄今所知最完整的原始時(shí)代龍虎形象。

中國(guó)的仰韶文化距今約五、六千年,這時(shí)的陶器是以紅陶為主,灰陶、黑陶次之。紅陶分細(xì)泥紅陶和 夾砂紅陶兩種。主要原料是粘土,有的也摻雜少量砂粒。在仰韶陶器中,細(xì)泥彩陶具有獨(dú)特造型,表面呈紅色,表里磨光,還有美麗的圖案,是當(dāng)時(shí)最聞名的。細(xì)泥陶反映了當(dāng)時(shí)制陶工藝的水平,具有一定代表性,所以考古上常將仰韶文化稱為彩陶文化。西安市半坡村發(fā)掘的彩陶盤也是屬于仰韶文化的產(chǎn)品。

l 制陶業(yè)

仰韶文化的制陶業(yè)比較發(fā)達(dá),制陶技術(shù)最能代表當(dāng)時(shí)的手工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平。從考古發(fā)現(xiàn)看,各部落都掌握了相當(dāng)成熟的經(jīng)驗(yàn),包括選用陶土、塑坯造型、燒制火候等一系列技術(shù)和繪畫、貼塑裝飾的工藝。

不過(guò),制坯還停留在手制階段,不少小件器物仍采用直接捏塑的簡(jiǎn)易方法。仰韶文化中期以前,一般都采用泥條盤筑法制坯造型,后來(lái)出現(xiàn)了用慢輪修整口沿部分的技術(shù)。制陶的工匠能夠在器物表面施加各種紋飾,有的用特制的模具拍打,有的用工具刻劃,有的裝飾主要是為了加固器體,有的則僅僅是為了美觀。其中裝飾作用最明顯的是彩陶花紋。

仰韶文化各種類型遺址發(fā)現(xiàn)的彩陶花紋形式與風(fēng)格互有區(qū)別,但也有它們的共同特點(diǎn)。早期以紅地黑彩或紫彩為多,中期流行先涂繪白色或紅色陶衣為地,再加繪黑色、棕色或紅色的紋飾,有的黑彩還鑲加白邊,十分美麗。繪畫所用的顏料、磨硯、研磨錘等工具,在西安半坡、臨潼姜寨、寶雞北首嶺等遺址的營(yíng)地、墓葬中都有發(fā)現(xiàn)。從彩陶?qǐng)D案紋飾的痕跡分析,當(dāng)時(shí)繪畫已經(jīng)使用毛筆一類較軟的工具。

各地的居住營(yíng)地中,有專門燒制陶器的窯場(chǎng)和作坊。已發(fā)現(xiàn)仰韶文化各時(shí)期的陶窯上百座,構(gòu)造分為橫穴窯和豎穴窯兩種,以橫穴窯最為常見(jiàn)。橫穴窯是較原始的一種陶窯,由火膛、火道、窯箅和窯室四部分組成。其特點(diǎn)是火膛、火道與窯室作橫向排列,窯室在火膛后方并略傾斜向上,兩者通過(guò)兩條或更多的火道相連。窯室底部為窯箅,上有箅孔(即火眼),火苗經(jīng)過(guò)火道和火眼進(jìn)入窯室。橫穴窯還可依其火道和箅孔的長(zhǎng)短、形狀而細(xì)分為四種形式。至于豎穴窯,主要特點(diǎn)是火膛位于窯室的下部,兩者基本相垂直。如在偃師湯泉溝所見(jiàn)的一座典型的豎穴窯,火膛中還立木柱以支撐上部有 7個(gè)火眼的窯箅。

仰韶文化的陶器,主要是泥質(zhì)紅陶,夾砂紅陶,泥質(zhì)灰陶幾種,也有一些泥質(zhì)黑陶和夾砂灰陶器。半坡類型的陶器主要是夾砂陶罐、小口尖底瓶、缽和卷沿彩陶盆。器表多飾繩紋、線紋、錐刺紋、指甲紋和弦紋,彩繪圖案是在缽的口沿外繪畫一周紫色、紅色寬帶紋、盆的內(nèi)外繪畫人面、魚、鹿、植物等象生性花紋和三角形、圓點(diǎn)組成的幾何形圖案。在圜底缽口沿的寬帶紋上,發(fā)現(xiàn)有二十多種不同的刻劃符號(hào),可能是中國(guó)古代文字的淵源。廟底溝類型的陶器主要有曲腹碗、曲腹盆、小口尖底瓶、小口平底瓶、斜沿罐、釜、灶等,彩陶紋飾除象生性的蛙紋外,最富特征的是大量以圓點(diǎn)、曲線、渦紋、弧線、三角渦紋、方格紋組成的繁雜圖案。西王村類型是仰韶文化晚期的遺存,彩陶已很少,出現(xiàn)了一批形制較小的泥質(zhì)紅陶平沿盆。后岡類型的陶器以紅頂碗、缽、圜底罐形鼎居多,彩繪紋飾流行成組的平行短線,具有鮮明的地方特征。

大河村類型的仰韶文化分為早晚兩個(gè)發(fā)展階段,早期階段的文化特點(diǎn)基本上與廟底溝類型一致,陶器種類與彩陶紋飾也大體相同,不過(guò)更多的彩陶施以淡黃或白色陶衣;這種類型的晚期文化堆積很典型,陶器主要有各式鼎、盆、缽、壺、甕、罐、豆、甑、缸及大口尖底器,彩陶花紋有六角星紋、太陽(yáng)紋、星月紋、網(wǎng)紋、~紋、X 紋等等。大河村類型發(fā)展到最后階段,有許多因素與相鄰的山東大汶口文化、湖北屈家?guī)X文化相同或相似,表現(xiàn)出向龍山文化過(guò)渡的同一趨勢(shì)。

大司空村類型是在后崗類型的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的仰韶文化晚期遺存,這時(shí)期的陶器以灰陶為主,紅陶降于次要地位,代表器型的直口圓唇折腹盆、敞口淺腹盆、斜腹或折腹缽、碗、罐等,刻劃與拍印紋飾與仰韶文化其它類型一致,彩陶風(fēng)格如紋樣則較為特殊,在暗褐色地上施黑、紅二種色彩,花紋為弧線三角、曲線、波浪等,斷續(xù)構(gòu)成帶狀圖案,其間并綴以葉紋、S 紋、同心圓紋、睫毛紋等。下王崗類型是仰韶文化早期階段最南部的一個(gè)類型,分布于豫南唐河、白河流域和鄂北漢水中游一帶,可能是裴李崗文化移民的后裔創(chuàng)造的一種古老文化。這種類型的陶器以泥質(zhì)和夾砂紅陶為主,種類包括罐形錐足鼎、缽、罐、盆等,有些器物與半坡類型的極為近似,鼎與長(zhǎng)頸壺與裴李崗文化有一定淵源。這種類型的晚期階段陶器種類增加,彩陶也以紅地黑花或灰衣紅彩居多,紋飾有條帶紋、三角紋、斜十字紋、葉紋、渦紋和方格紋。

黃河中游地區(qū)仰韶文化各種類型的制陶業(yè),在近二千年的發(fā)展過(guò)程中,生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)非常穩(wěn)定。總的趨勢(shì)是泥質(zhì)紅陶和彩繪陶器逐漸減少,灰陶、黑陶的比重越來(lái)越大,最終發(fā)展到以黑陶為主的龍山文化時(shí)期。

l 石器制造業(yè)

仰韶文化的石器制造業(yè)比較發(fā)達(dá),早期打制的多,使用直接打擊法,制出的砍砸器和刮削器往往不加修整即行使用,比較粗糙。中期以后,磨制石器已明顯占據(jù)主導(dǎo)地位,器形也有很大改進(jìn),數(shù)量大幅增加。各類型遺址中出土的磨制石器,都是先打出初坯然后細(xì)致研磨成器的。與磨制相聯(lián)系,切削石材和穿孔的技術(shù)普遍使用,穿孔石斧在各遺址都有發(fā)現(xiàn)。穿孔主要使用鉆穿,但往往先鑿出淺窩再施鉆,也有的是先磨出凹槽而后施鉆的。穿孔石器是為了更好地裝柄以制成復(fù)合工具,進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率。

文化分期

仰韶文化的分期大致可分為早、中、晚三期,早期分三段,5000BC ~4900BC ~4300BC~4000BC。典型遺址有陜西省臨潼零口遺存、河南省長(zhǎng)葛石固遺址、河北省易縣北福地遺址、河南省方城大張莊遺址、陜西省西安半坡遺址、陜西省渭南史家遺址、河南省安陽(yáng)后崗遺址、河南省浙川下王崗遺址、內(nèi)蒙古自治區(qū)涼城石虎山遺存等;中期(4000BC~3500BC)典型遺址有河南省陜縣廟底溝遺址(其類型分布范圍在仰韶文化諸類型中最廣泛)、河北省曲陽(yáng)縣釣魚臺(tái)遺址、河南省鄧州八里崗遺址、內(nèi)蒙古自治區(qū)涼城王墓山遺址;晚期典型(3500BC~2900BC)遺址有山西省芮城西王村遺址、甘肅省武山石嶺下遺址、河南省榮陽(yáng)秦王寨遺址、河南安陽(yáng)大司空村遺址、河南省鎮(zhèn)平趙灣遺址、內(nèi)蒙古自治區(qū)托克托海生不浪遺址。

文化類型

由于仰韶文化內(nèi)涵豐富,分布地域遼闊,在不同時(shí)期、不同地區(qū)文化差異很大,形成不同的文化類型。依據(jù)新發(fā)現(xiàn)的考古資料,參照學(xué)術(shù)界傳統(tǒng)看法,將仰韶文化劃分為六區(qū)、五段、19個(gè)類型(或遺存):在仰韶文化區(qū)系中,關(guān)中豫西晉南區(qū)是仰韶文化分布的中心區(qū),已發(fā)現(xiàn)遺址約2000多處。自1921年發(fā)掘仰韶村開(kāi)始至2000年,已開(kāi)展80年的工作,發(fā)掘遺址最多,揭露面積最大,發(fā)現(xiàn)遺跡遺物最為豐富。區(qū)內(nèi)有5個(gè)文化類型:零口二期遺存、半坡類型、史家類型、廟底溝類型及西王村類型;甘青區(qū)位于仰韶文化分布的西區(qū),已發(fā)現(xiàn)遺址1000處左右,主要分布在隴東地區(qū)。區(qū)內(nèi)有3個(gè)文化類型:史家類型、廟底溝類型、石嶺下類型;渝中區(qū)是仰韶文化分布的東區(qū),已發(fā)現(xiàn)仰韶文化遺址數(shù)百處。主要分布在鄭洛一帶。區(qū)內(nèi)有4個(gè)文化類型:石固五期遺存、后崗類型、廟底溝類型、秦王寨類型;豫北冀中南區(qū)是仰韶文化分布的東北區(qū),發(fā)現(xiàn)遺址很少,約100處,其中豫北約30 ~ 40處、冀中南約50處左右。區(qū)內(nèi)有4個(gè)文化類型:北福地一期甲類遺存、后崗類型、釣魚臺(tái)類型、大司空村類型;豫西南鄂西北區(qū)是仰韶文化分布的南區(qū),已發(fā)現(xiàn)遺址較少,不足百處。區(qū)內(nèi)有4個(gè)文化類型:大張莊遺存、下王崗類型、八里崗類型、趙灣類型;陜晉冀蒙長(zhǎng)城區(qū)是仰韶文化分布的北區(qū),已發(fā)現(xiàn)遺址較少,約100多處。區(qū)內(nèi)有3個(gè)文化類型:石虎山遺存、王墓山類型、海生不浪類型。

遺址發(fā)掘

仰韶村遺址被發(fā)現(xiàn)后,先后經(jīng)過(guò)1921年、1951年、1980年共三次發(fā)掘,其中出土了大量的陶器和石器等,在國(guó)際上引起了極大的轟動(dòng)。在第一次發(fā)掘之后,依據(jù)考古慣例,該文化被命名為“仰韶文化”。1957年1月,仰韶村文化遺址被公布為澠池縣文物古跡保護(hù)單位。1961年3月4日,國(guó)務(wù)院公布仰韶村文化遺址為第一批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。仰韶村遺址成為中外史學(xué)界、考古界向往的“文化圣地”。仰韶文化遺址的發(fā)現(xiàn)作為20世紀(jì)中國(guó)考古100件大事之一,列入河南十大考古發(fā)現(xiàn)之中。

仰韶村遺址,從1921年發(fā)現(xiàn)后,先后共進(jìn)行了三次發(fā)掘。

第一次發(fā)掘:

1921年10月27日開(kāi)始發(fā)掘,12月1日結(jié)束,歷時(shí)36天。發(fā)掘由安特生和地質(zhì)學(xué)者袁復(fù)禮主持,地質(zhì)調(diào)查所采集員劉長(zhǎng)山、陳德廣、白萬(wàn)玉、姚某、張某(后二人佚名)5人參與,加拿大骨骼研究專家步達(dá)生(D·black)博士和奧地利生物學(xué)名譽(yù)技師師丹斯基(O·Zdansky)博士也參與了后期工作。發(fā)掘者在暴露灰層及遺物較多的東西溝和路溝斷崖處開(kāi)發(fā)掘點(diǎn),沿著這些沖溝發(fā)掘了17個(gè)地點(diǎn)。由于當(dāng)時(shí)已是冬季,為趕時(shí)間,在工地上搭了帆布篷,點(diǎn)著汽燈、馬燈,夜以繼日工作。遺址的發(fā)掘收獲相當(dāng)豐富,發(fā)現(xiàn)大量的文化堆灰層和袋形灰坑,獲得了一批磨制石器、骨器、蚌器和大量陶器。這些器物分裝為11箱,用火車運(yùn)送到北京。以后,又經(jīng)中國(guó)政府同意,將部分器物運(yùn)到瑞典,建立了遠(yuǎn)東古物博物館。剛從美國(guó)歸來(lái)的學(xué)者袁復(fù)禮在仰韶村遺址的發(fā)掘中起到了核心作用,不僅對(duì)遺址進(jìn)行全面測(cè)量(按照1:2000和5厘米等高線繪制了仰韶村遺址地形圖和仰韶村南部等高線圖——這是中國(guó)考古史上的第一幅等高線圖),還負(fù)擔(dān)和當(dāng)局的交涉工作。發(fā)掘仰韶村遺址的同時(shí),安特生等還在仰韶村西邊的不召寨村進(jìn)行了小規(guī)模試掘,并發(fā)掘了楊河村、西莊村等史前遺址。

安特生回到北京后,開(kāi)始了系統(tǒng)的研究。從仰韶村探溝的剖面上,發(fā)現(xiàn)是遠(yuǎn)古人類居住過(guò)的遺跡。又結(jié)合運(yùn)回的各類器物,初步認(rèn)為仰韶村遺址是一個(gè)遠(yuǎn)古文化,即仰韶文化的連續(xù)堆積。按照當(dāng)時(shí)國(guó)際上考古學(xué)慣例,將其命名為“仰韶文化”。

安特生在在仰韶村發(fā)掘中,貢獻(xiàn)非常之大。使用手鏟、毛刷、鐵鉤、皮尺、卷尺等由美國(guó)帶來(lái)的發(fā)掘工具,在當(dāng)時(shí)是世界上最先進(jìn)的考古工具,后來(lái)成為中國(guó)現(xiàn)代考古發(fā)掘仍主要使用的傳統(tǒng)工具。采用的開(kāi)挖探溝了解地層的方法,在中國(guó)近代考古學(xué)史上當(dāng)為首次,至今仍在沿用。仰韶村成為中國(guó)境內(nèi)發(fā)現(xiàn)的第一個(gè)史前聚落遺址。發(fā)掘中,其按水平層位記錄遺址的方法,打亂了自然堆積所形成的層位,忽略了文化層中遺跡、遺物復(fù)雜的疊壓和打破關(guān)系,因此安特生得出了錯(cuò)誤的結(jié)論:將仰韶村發(fā)現(xiàn)的仰韶文化和龍山文化(當(dāng)時(shí)尚未證明是一種考古文化)混為一談;重點(diǎn)關(guān)注了仰韶文化的彩陶,將其與中亞的安諾彩陶簡(jiǎn)單比較(注意其紋飾差別),認(rèn)為前者源于后者,從而得出“中國(guó)文化西來(lái)說(shuō)”。安特生的這兩個(gè)錯(cuò)誤結(jié)論,尤其是后者,長(zhǎng)期以來(lái)在考古界造成了很壞的影響。

安特生對(duì)仰韶村遺址的調(diào)查發(fā)掘及其研究資料,經(jīng)過(guò)系統(tǒng)整理,撰寫了《中華遠(yuǎn)古之文化》(載《地質(zhì)匯報(bào)》第五號(hào)第一冊(cè),1923年),成為關(guān)于仰韶村遺址的最初報(bào)道,是仰韶村文化遺址的發(fā)掘簡(jiǎn)報(bào),后由袁復(fù)禮譯成中文。安特生后來(lái)又在《河南史前史研究》(瑞典遠(yuǎn)東博物館館刊第9期,1943年)中,對(duì)發(fā)掘工作有一些補(bǔ)充說(shuō)明。

第二次發(fā)掘:

1951年6月28日,中國(guó)科學(xué)院考古研究所河南省調(diào)查團(tuán)夏鼐、安志敏等4名專家學(xué)者到澠池縣對(duì)仰韶村遺址進(jìn)行第二次發(fā)掘。發(fā)掘從7月2日開(kāi)始,開(kāi)挖了一條探溝(20×2米)和一個(gè)灰坑,切到了安特生當(dāng)年所發(fā)掘的舊探溝,發(fā)現(xiàn)有排型稠密的墓葬9座,出土仰韶紅底黑彩和深紅彩的罐、碗,小口尖底紅陶瓶,灰褐夾沙陶鼎等。同時(shí),在遺址內(nèi)還發(fā)現(xiàn)了龍山式的磨光黑陶、壓印方格紋灰陶、籃紋陶、灰繩紋鬲、帶流陶杯等,文物資料豐富。從地層關(guān)系來(lái)看,墓葬是在遺址廢棄后才埋進(jìn)去的,無(wú)隨葬品。地層中所含陶片有明顯沖刷痕跡。同時(shí),又在斷崖發(fā)掘了10個(gè)灰坑,坑壁用草泥土涂抹平整,其中的陶片具有仰韶和龍山兩種文化的因素。在二次發(fā)掘中,還對(duì)仰韶村附近的下召寨、下城頭和羊河村等文化遺址進(jìn)行了調(diào)查。

第二次發(fā)掘后,提出了遺址存在著“仰韶和龍山的混合文化”的看法。后來(lái)研究表明,這個(gè)提法也是不正確的,仰韶文化和龍山文化是不同的文化類型,兩者是上下承接關(guān)系,但不存在兩種文化的混合類型。

第三次發(fā)掘:

1980年10~11月和1981年3~4月,為探尋仰韶人的居住和生活狀況,河南省文物研究所先后派趙會(huì)軍、丁清賢等帶隊(duì),分成兩批,先后有4名考古工作者參加,在澠池文化館的配合下,對(duì)仰韶村遺址進(jìn)行了第三次發(fā)掘。

發(fā)掘是在遺址文化層堆積較厚的臺(tái)地展開(kāi)的,其主體工程在路東的建房區(qū)。共開(kāi)挖探方4個(gè)、探溝4條,發(fā)掘面積共200余平方米。發(fā)現(xiàn)房基4處,窖穴41個(gè),出土陶器、石器、骨器、蚌器613件。

第三次發(fā)掘,基本弄清了仰韶村文化遺址屬于仰韶和龍山兩個(gè)考古學(xué)文化,發(fā)現(xiàn)了四個(gè)不同發(fā)展階段的地層疊壓關(guān)系。根據(jù)文化堆積層和出土器物等的特征,發(fā)掘者將仰韶村遺址分為八層、四期:一期文化陶器以紅陶為主,灰陶較少,陶器紋飾主要是線紋、弦紋和劃紋,種類有小口扁底釜、盆形灶、大口罐、深腹罐、折腹碗、平底敞口碗、斂口缽、器蓋等,屬于仰韶文化的廟底溝類型;二期文化遺存不多,多碎片,紅陶數(shù)量減少,灰陶增多,彩繪顏色黑彩少、紅彩多,花紋較簡(jiǎn)單,主要器物有圈足鬲、彩陶罐、小口尖底瓶和碗缽等,新出現(xiàn)了陶鼎、陶豆,屬于豫西、晉南和關(guān)中東部地區(qū)仰韶文化的晚期遺存,屬西王村類型;第三期文化,陶器灰陶增多,紅陶少,器物類型大致同二期,主要紋飾為橫欄紋、堆紋,出現(xiàn)了方格紋,屬于龍山文化的廟底溝二期類型;第四期文化,陶器以砂質(zhì)灰陶居多,灰陶和黑陶次之,造型規(guī)整,陶胎薄,火候高,輪制器物多,紋飾以繩紋為主,陶器中新出現(xiàn)了鬲、深腹鏤空盆等新的器形,屬于龍山文化的三里橋類型。

仰韶村遺址經(jīng)過(guò)三次發(fā)掘,獲得資料的證明:遺址包含了仰韶和龍山兩種文化,它們的關(guān)系是承上啟下,相互銜接的。至此,仰韶村遺址內(nèi)涵得到了準(zhǔn)確結(jié)論。

仰韶村遺址和研究還存在一些問(wèn)題:仰韶村遺址雖然是仰韶文化的首次發(fā)現(xiàn)地,但由于仰韶村遺址是不同地層相互疊加,一度引起了仰韶文化概念的混淆;三次發(fā)掘后,其內(nèi)涵基本清楚,但碳14鑒定尚待進(jìn)行;仰韶村遺址是文化圣地,但其本身卻不被認(rèn)為仰韶文化的典型,有待進(jìn)一步深入研究。

2014年7月,許昌市文物局組織省、市勘探隊(duì),在配合華豫樽置業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目進(jìn)行考古勘探中,發(fā)現(xiàn)一處面積48227平方米,文化層厚約3米的仰韶文化遺址。

新發(fā)現(xiàn)遺址處于許昌市東城區(qū),天寶路與魏武路交叉口附近。經(jīng)初步勘探,具體位置在華豫樽置業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目西半部(規(guī)劃的西大門)、十里廟小區(qū)南部及小區(qū)以南地塊,緊靠一古河道的河灣分布。距地表深約1~3米,自北至南逐漸加深,掩藏于沖積土層之下。

從勘探出的加沙陶片、繩紋紅陶片等器物標(biāo)本及土層包含物分析,該遺址應(yīng)為距今7000~5000年前的仰韶文化遺址,且仰韶文化以后的堆積層明顯。

遺址保護(hù)

仰韶村遺址面積近26公頃,分布于仰韶村的前東、前西、后門、寺溝等4個(gè)村民小組,其中寺溝達(dá)12公頃。遺址內(nèi)建房窯、修道路以及農(nóng)田建設(shè)等,都需要?jiǎng)油粒虼吮仨殞?duì)仰韶文化遺址進(jìn)行管理和保護(hù)。

仰韶文化遺址自1921年以來(lái),得到了當(dāng)?shù)厝罕姷淖杂X(jué)保護(hù),遺址所在的仰韶村在20世紀(jì)60年代初就成立了村民組成的文物保護(hù)小組。“文化大革命”期間,仰韶村遺址遭到了個(gè)別村民的破壞,為此,仰韶村制定了三條規(guī)定:在遺址內(nèi)不許打窯蓋房,不許深翻土地;指定取土場(chǎng)地,嚴(yán)禁挖灰土積肥;遺址保護(hù)區(qū)內(nèi)動(dòng)土工程必須逐級(jí)上報(bào),經(jīng)批準(zhǔn)后動(dòng)工。1978年,實(shí)行農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制后,仰韶村規(guī)定各家各戶既是責(zé)任田的主人,也是地下文物的保護(hù)者,并重新制定了保護(hù)公約,規(guī)定“六不準(zhǔn)、兩統(tǒng)一”,即不準(zhǔn)起墳、不準(zhǔn)打窯、不準(zhǔn)機(jī)耕、不準(zhǔn)深翻、不準(zhǔn)挖溝挑壕、不準(zhǔn)打井修渠,統(tǒng)一安排用土場(chǎng)地、統(tǒng)一規(guī)劃住房用地。此后,從未出現(xiàn)在遺址區(qū)內(nèi)機(jī)耕、起土、深翻和隨意建房等現(xiàn)象。但由于自然破壞,遺址仍面臨著裸露灰坑、斷壁上文化層的保護(hù)和水土流失等問(wèn)題。

1989年,澠池縣政府報(bào)請(qǐng)河南省人民政府,以豫文政字〔1989〕215號(hào)文件批準(zhǔn)了遺址保護(hù)范圍,向東、南、西擴(kuò)展至自然溝,向北包括仰韶村及其周邊環(huán)境。

1992年后,縣文物保護(hù)管理委員會(huì)籌集資金數(shù)十萬(wàn)元,以根治仰韶村遺址斷壁上裸露的灰坑、窯藏、房基、文化層的水土流失為突破口,采取下列保護(hù)措施:在3000米的地堰上種植根系發(fā)達(dá)的迎春花;在遺址區(qū)內(nèi)溝叉交錯(cuò)的主要地段修建導(dǎo)水槽、護(hù)水坡1000平方米,控制洪水對(duì)遺址重要部位的切割;借鑒商城遺址的保護(hù)措施,對(duì)暴露文化層和灰坑較集中部位,建立“仰韶村遺址斷壁保護(hù)陳列室”。這些保護(hù)措施得到了上級(jí)文物主管部門和有關(guān)專家,特別是中科院學(xué)部委員劉東生、原中國(guó)歷史博物館館長(zhǎng)俞偉超、北京大學(xué)考古系主任嚴(yán)文明等的一致肯定。

1995年8月,澠池縣人民政府以澠政字〔1995〕第63號(hào)文件下發(fā)了《澠池縣仰韶村遺址保護(hù)管理辦法》,對(duì)仰韶村遺址的保護(hù)機(jī)構(gòu)、保護(hù)基金以及違反文物保護(hù)法行為的懲處等都作了具體規(guī)定。

1998年6月,修成了仰韶村遺址斷壁保護(hù)房,長(zhǎng)50米、寬4米,占地300平方米。重新修建了中國(guó)著名考古學(xué)家袁復(fù)禮題寫的“仰韶村遺址”標(biāo)志牌,設(shè)計(jì)制作版面13塊,展柜13個(gè),復(fù)制340余件仰韶村遺址出土的器物,展示了仰韶村遺址自發(fā)現(xiàn)以來(lái)出土的珍貴文物,介紹了仰韶村遺址的歷次發(fā)掘經(jīng)過(guò)、文化內(nèi)涵及仰韶文化的其他內(nèi)容。

2011年建成了仰韶文化博物館,集文物保護(hù)、陳列展示和科學(xué)研究功能為一體

【文化地位】

第一,仰韶村遺址的發(fā)現(xiàn)與發(fā)掘影響和意義深遠(yuǎn)。第一次宣告了中國(guó)蘊(yùn)藏著豐富的新時(shí)代文化遺存。證實(shí)了中國(guó)在階級(jí)社會(huì)之前存在著較為發(fā)達(dá)的新石器時(shí)代,破除了“中國(guó)無(wú)石器時(shí)代”的謬論,仰韶文化成為中國(guó)考古史上第一個(gè)被正式命名的遠(yuǎn)古文化體系。標(biāo)志著中國(guó)史前考古學(xué)及中國(guó)近代考古學(xué)的誕生。揭開(kāi)了中國(guó)田野考古史的第一頁(yè),從而使新石器時(shí)代的研究擴(kuò)展到舊石器時(shí)代及銅器時(shí)代,揭開(kāi)了中國(guó)現(xiàn)代考古學(xué)史上的新紀(jì)元,為后來(lái)發(fā)現(xiàn)并被命名的其他新石器時(shí)代文化奠定了規(guī)范化基礎(chǔ),起到了先河作用;為中國(guó)歷史研究帶來(lái)了最新的信息。仰韶文化的發(fā)現(xiàn)對(duì)當(dāng)時(shí)國(guó)古史的研究影響極大,中國(guó)史前史的研究有了可靠的實(shí)物依據(jù),學(xué)術(shù)界從疑古走向信古,重新建立了古史研究系統(tǒng);為考古學(xué)工作創(chuàng)立了許多優(yōu)良傳統(tǒng)。開(kāi)創(chuàng)了在考古中運(yùn)用地質(zhì)學(xué)的傳統(tǒng),注重了對(duì)地質(zhì)、地形、地貌及環(huán)境研究,引用了地質(zhì)學(xué)的測(cè)繪手段。注重了地層學(xué)和類型學(xué)的運(yùn)用,用了類型學(xué)來(lái)確定遺存的時(shí)間和空間的理論方法。提倡多學(xué)科合作研究的方法,在仰韶村考古中首次引入了地質(zhì)學(xué)、生物學(xué)等學(xué)科的成果,成為了中國(guó)考古學(xué)的研究傳統(tǒng)。

第二,仰韶文化在中國(guó)考古史及至世界考古史上有顯著的地位。仰韶文化揭開(kāi)了中國(guó)新石器考古事業(yè)第一頁(yè),揭開(kāi)了中國(guó)考古學(xué)研究第一頁(yè),揭開(kāi)了中國(guó)原始社會(huì)研究第一頁(yè),書寫了中國(guó)田野考古史新篇章,是劃時(shí)代的里程碑。

第三,仰韶文化研究對(duì)于研究中華文明史有重大意義。中國(guó)的傳說(shuō)時(shí)代,史書記載有炎帝、黃帝、顓頊、帝嚳等部族,但由于疑古,中華文明史源頭仍不清晰。隨著仰韶文化遺址的多處發(fā)現(xiàn),地下遺存驗(yàn)證了史書記載的正確性。因此,仰韶文化研究對(duì)于重建古史、探尋中華文明的源頭意義重大。夏商周斷代工程理清了中國(guó)五千年的歷史,中華文明探源工程將使中國(guó)歷史再向前推1000年,這1000年中最重要的一環(huán)就是仰韶文化時(shí)期。漢族的前身是華夏族,華夏族最早起源地就在黃河流域,研究仰韶文化對(duì)于研究中華民族起源或者說(shuō)研究中華民族少年時(shí)代概況具有重要意義。

第四,仰韶文化的發(fā)掘和研究對(duì)世界的貢獻(xiàn)。仰韶文化遺址發(fā)現(xiàn)前,世界學(xué)術(shù)界都持“中國(guó)文化西來(lái)說(shuō)”,通過(guò)仰韶文化的發(fā)掘研究,改變了學(xué)術(shù)界這一錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),中國(guó)這一土著文化得到了舉世公認(rèn),改寫了世界歷史。

【發(fā)現(xiàn)意義】

第一、仰韶村遺址的發(fā)掘,是我國(guó)新石器時(shí)代考古和近代田野考古學(xué)的發(fā)端。在1921年仰韶遺址發(fā)掘之前,我們還沒(méi)有確切的證據(jù)證明中國(guó)有新石器時(shí)代遺存,有些外國(guó)學(xué)者或傳教士曾經(jīng)宣揚(yáng)中國(guó)文化西來(lái)說(shuō),認(rèn)為中國(guó)沒(méi)有自己的史前文化,沒(méi)有自己的石器時(shí)代,后來(lái)的中國(guó)文化乃至人種都是從西方傳播過(guò)來(lái)的。仰韶文化遺址的發(fā)現(xiàn)和發(fā)掘,不但說(shuō)明我國(guó)存在著非常發(fā)達(dá)而且富有自己特色的新石器文化,是世界新石器時(shí)代文化的重要組成部分,而且使那些主張中國(guó)無(wú)石器時(shí)代的理論不攻自破。

第二、仰韶文化的發(fā)現(xiàn)和研究為探討中國(guó)文明起源提供了重要線索和基礎(chǔ)條件。仰韶文化遺址發(fā)現(xiàn)后,我國(guó)的田野考古發(fā)掘才逐漸開(kāi)展起來(lái),并且從新石器時(shí)代的研究擴(kuò)展到舊石器時(shí)代、青銅時(shí)代和鐵器時(shí)代,逐步建立了中國(guó)考古學(xué)體系。使中國(guó)的考古學(xué)研究成為當(dāng)前眾多學(xué)科中的一支重要學(xué)科。而新石器時(shí)代的考古發(fā)掘和研究為探討中國(guó)文明的起源和夏商文化的研究奠定了基礎(chǔ)。

第三、仰韶文化遺址的發(fā)掘和研究,成為研究史前社會(huì)的重要基礎(chǔ),以無(wú)可辯駁的事實(shí)證明了華夏文明之淵遠(yuǎn)流長(zhǎng)。

源自:網(wǎng)絡(luò)

李書

版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)

網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml