科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

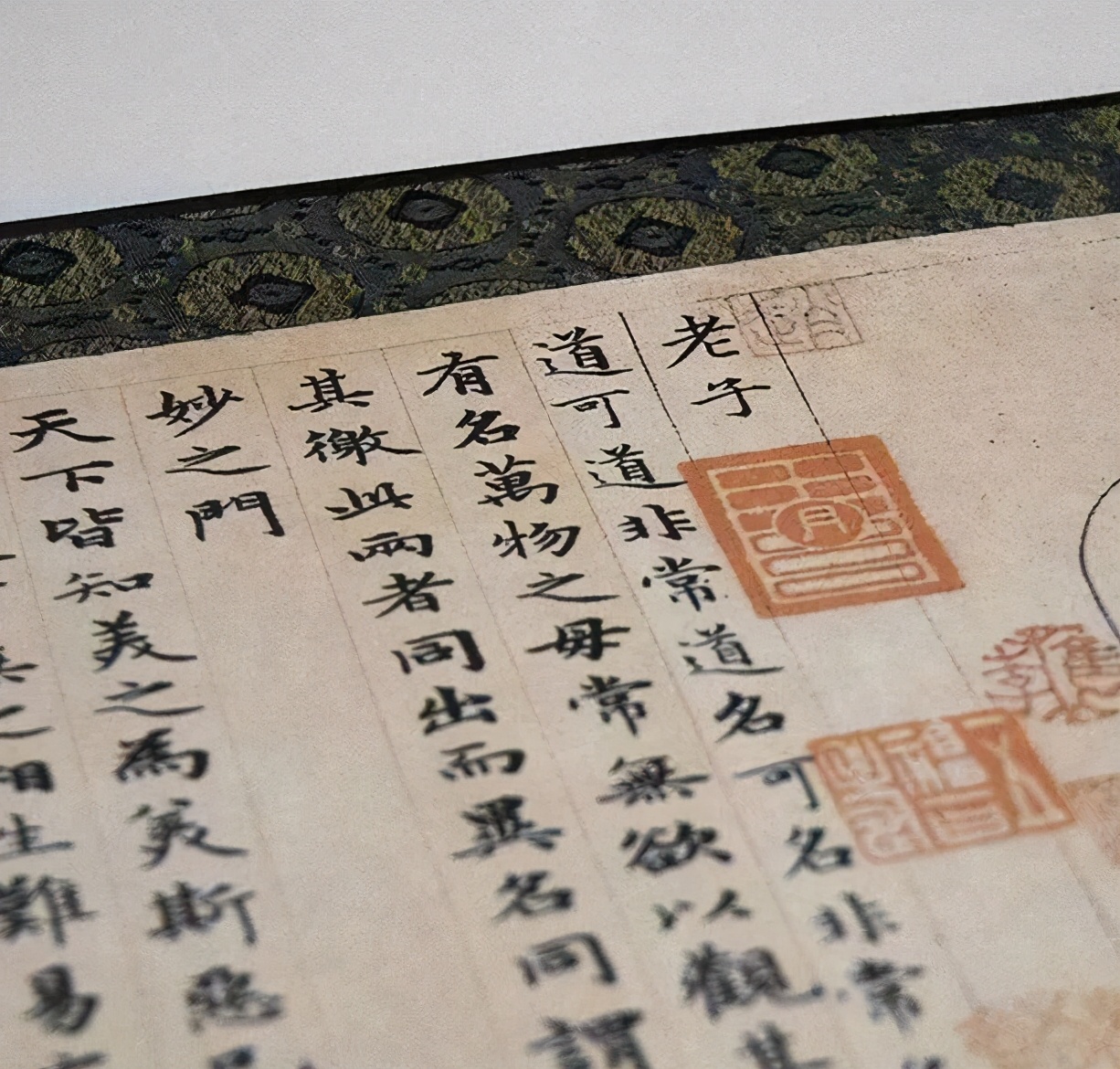

“金書玉笈,為入道之門墻;諷經誦咒,乃修仙之徑路。得入道之門,可以入元始之性;獲修仙之路,得以曉自然之心。”

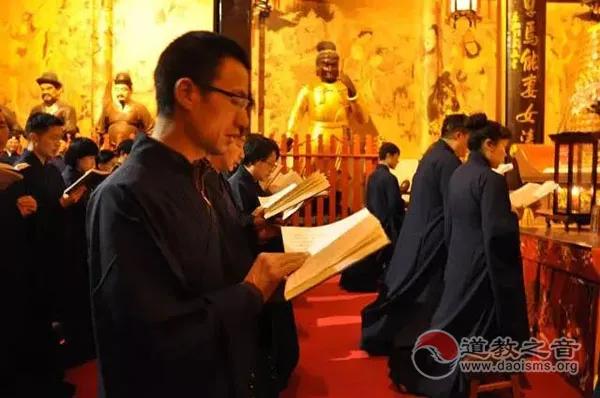

這一段《玄門早晚功課經》序中的言語,曾被許多修道人封為圭臬。其意思是說,修道人所要務的修行第一要事,就是讀經典。通過閱讀和參悟這一個個的方塊字,我們才能夠慢慢地喚醒自己的欲海迷心,才能夠找到修行的方向和方法。而一旦有了方向與方法,只要二六時中勤修不輟,那么與道合真便是指日可待的事情。

道教以道經師三寶為學修之士的根本。這其中,經典的關鍵意義不言自明。隨著信息時代的發展,人們已經不像古時候那般難以接觸到道教中的無上秘笈。但筆者結合自身的經歷以及常年的觀察卻發現,很多人(包括筆者本人在內)其實并不是沒有閱讀的條件,而是根本沒有明白應該怎么樣去讀道教經典,不知道應該如何把祖師爺的教化轉變成我們自己的修行。

經典中的敘述之所以可以萬世長春,并不是因為記錄它的書本本身有多么珍貴,而是因為其可以在任何一個時代都能展現出教化的作用和意義。如果我們僅僅只是閱讀、背誦,卻不懂得如何去行持,那么這般閱讀的意義又何在呢?

之所以提出這個問題,是基于道教經典和一般性的文學、文藝作品具有本質上的差別(更無須提及網絡流行的玄幻修真小說了)。道教經典浩如煙海,以其內容和主旨來論,可以簡單地劃分為兩類:一是為指玄類,以闡述道教玄理為主;一是為修真類,以闡述道教實踐修行的內容為主。

這兩類內容,皆非是如走馬觀花般讀一遍就可以明徹的。俗語說“書讀百遍,其義自見”,經文中曰“誦持萬遍,妙理自明”,這都是在講同樣的道理。想要讀懂道教經典,第一條要義就是選擇自己喜歡或者感興趣的經典,堅持誦讀。初讀,可以先不求理解真意。日日讀下去,或可以日日都有不一樣的見解。

也許有人會說,我是個初學道的小白,不知道自己適合讀什么經典,這時該怎么辦?

又或者說,我對道教的所有內容都感興趣,因此想要什么書都看一看,此時該從哪里下手呢?

這兩個問題,在本質上是一個問題,就是如何找到適合自己的經典去閱讀。這其實是一個說大很大、說小又很小的問題。

之所以說其小,是因為如今我們傳承下來的任何一部經典,凝聚的都是前代祖師的修行智慧,因此本無必要去挑挑揀揀,哪怕只是隨手揀出一本來,只要能有始有終地讀進去,一定能夠得到不菲的收獲。

之所以又說其大,是因為我們每個人都具有獨一無二的個體性,即便是完全按照經典中的記載去學修,也不一定真地能夠達到祖師的境界。畢竟,今日與彼時的環境大有不同。如何才能找到一條完完全全適合自己修行的方法,這是慎之又慎的事情,甚至有些人終其一生的尋覓也未得結果。

筆者在這里給出來的建議是,如果是初學的小白,那就先不要想自己究竟適合什么樣的修行方式、適合閱讀什么樣的道教經典,可以先根據自己的興趣和理解能力從最淺顯直白的經典入手,如“感應篇”“陰騭文”等勸善的經典。再之后,可以在師父、先生等人的引導下,從“早晚功課經”入手,一點點去接觸道教中更深層次的內容。客觀地說,能把“早晚功課經”中的每一個字句都完全讀明白,這確實是需要幾年功夫的。通過這幾年的歷練和學習,相信你也已經對自己究竟對道教中的什么內容更加感興趣,或者是更適合自己,有了一個比較明確的想法。此時,再根據自己的想法和興趣去深入研讀相關經典,或可以取得飛速的進步。

要提醒的一點是,任何人在學習的過程中都會遇到困難,也都有瓶頸期。切莫因為一時的阻礙而放棄。唯有守得云開,才能見得月明。這同樣也是持之以恒的道理。

在堅持參學和閱讀的基礎上,更進一步講,則要學明白如何才能把經典為我所用的道理。我們讀書不是為了讀,而是為了用。

書上寫的,都是祖師爺修道的經驗和對后人的慈悲教誨,我們雖然對歷代成道的祖師懷著無上的崇敬心,但同時也不能忽略一個事實是,祖師所有的言論都有他所處時代的局限性。經典中講說的道理、實例和方法,都是以當時的時代背景和人們的思想認知為基礎的。

相比之下,也許我們今日已經有了長足的進步,但卻不能用今人的眼光去批評古人的觀點,而是要辨證地去理解,比起評判古人給出的最終結論,我們更需要去學習他們思考問題的方式。也即是說,在知其然的基礎上,更要知其所以然。閱讀經典,學習的是祖師在面對具體的事情時所保持的修行的理念是什么。

況且,在21世紀的今天,我們修的道當是今日的道,而不是唐宋元明清時代的道。今天的人們要有適合今天的修行方式,對經典中記錄的修道理念和修行方法不能毫無邏輯地照搬照抄。道,是不斷變化發展的。如果僅僅只以古人的道,來作為匡束今人言行的架構,則會經常出現掛一漏萬的現象。更甚至,還會出現格格不入的問題與矛盾。這并不是說祖師爺的經典有錯誤,而是應用經典的人不懂得因地制宜、因時制宜的理。盡信了書,最終反倒不如無書。如此一來,面對無邊寶藏,卻只落得空手而回,豈不痛哉?

先讀書、讀進去、讀懂它、會用它,才是真正把祖師的書讀成了自己的道。以上,僅為如何閱讀道教經典的一點淺見。早聞書山有路,乃知辛勤為徑,愿每一個修行的人都能借用經典的力量,見得自己的杳冥真道。

了解更多

金書一