科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

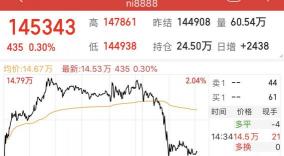

近期,國內外鎳價走勢震蕩上行,成為了資本市場關注的焦點。2021年7月22日-24日,三個交易日內,金屬鎳的價位上漲近1200美元,折合成人民幣7800元。(圖源:同花順)在二級市場,2021年7月26日,滬鎳再次大漲,相關概念股青島中程、

近期,國內外鎳價走勢震蕩上行,成為了資本市場關注的焦點。

2021年7月22日-24日,三個交易日內,金屬鎳的價位上漲近1200美元,折合成人民幣7800元。

(圖源:同花順)

在二級市場,2021年7月26日,滬鎳再次大漲,相關概念股青島中程、中國中冶、鵬欣資源等也跟著走強,其中青島中程漲幅超12.83%,鵬欣資源漲幅超10.08%。

截至2021年7月27日,滬鎳價格最高觸及14.78萬元/噸,相較于歷史低位6.6萬,一噸上漲8萬元,漲幅超過124%。

從近期企業的動態來看,導致鎳價上漲的導火索主要是三大巨頭利好消息的助推。

先是全球礦業巨頭必和必拓突然宣布,與特斯拉簽署鎳供應協議,必和必拓旗下的西部鎳業將為特斯拉提供作為電池制造原料的鎳。

隨后,豐田汽車也宣布 " 雙極性鎳氫電池 " 已經開啟量產應用,并被安裝于混動系統中。

特斯拉CEO馬斯克表示,鎳是特斯拉擴大電池產能最大的瓶頸,主要問題是“缺鎳”。必和必拓預計,未來10年,電池所需的鎳預計將增長500%,并主要應用于電動汽車上面。

01 電池制造為何需要鎳?

據了解,鎳是一種非常重要的合金鋼元素,因具有成本相對較低、能量密度較高等優勢,因此常用在三元鋰電池上面。

以目前主流的NCM811 高鎳電池為例,其正極材料由80%的鎳、10%的鈷和10%的錳所組成,是驅動新能源車續航里程普遍提升至600km以上的重要技術路徑,更能滿足高端車型的長續航要求。

有券商表示,在補貼退坡的大背景下,三元材料正逐漸從中低鎳往高鎳化發展,目前高鎳811材料體系已基本成熟,高鎳化趨勢越來越明顯。

從長期發展趨勢上看,高鎳三元鋰電池在新能源汽車的運用上會成為主流。

02 下游需求大爆發 電池廠商加速布局

從需求端來看,全球汽車電動化趨勢已經是大勢所趨,特斯拉、寶馬、大眾、戴姆勒、通用、福特等國際知名主機廠正在加速電動化轉型,紛紛推出多款高端電動乘用車。

而具備成本優勢和高續航里程的高鎳三元鋰電池技術剛好符合主機廠們的需求,因而高鎳鋰電池的需求也被進一步拉升。

在這樣的背景下,國際頭部電池廠商正在高鎳電池的賽道上加速布局。據了解,寧德時代、LG新能源、三星SDI、SKI、松下等中日韓頭部電池企業都已經開始量產供貨高鎳電池。

作為國內最早量產高鎳鋰電池的企業,寧德時代在2020年年度業績披露,目前NCM811電池占寧德時代動力電池總出貨量超20%。

資料顯示,目前寧德時代為特斯拉、現代、大眾、寶馬、歐拉、蔚來、小鵬、哪吒、零跑、上汽大眾等主機廠的主力車型均配套了高鎳電池。

據報道,LG新能源從2021年7月份開始向特斯拉供應鎳鈷錳鋁(NCMA)四元電池,該電池含鎳量高達90%,主要應用在特斯拉上海工廠生產的Model Y車型上。

三星SDI方面,據媒體報道,三星SDI目前已經開始生產鎳含量達91%的NCA圓柱電池,將應用在電動汽車領域。

從目前來看,以特斯拉、造車新勢力為主的車企正積極導入高鎳三元方案。而在海外市場,高鎳電池也正成為不少主流車企的主導方案。

安信證券認為,在一線電池廠的推動下,高鎳占比將不斷提升。預計 2021 年高鎳三元需求為18萬噸,同比增長134%,占三元正極材料總需求達31%。

2025年高鎳三元需求將超109萬噸,占三元正極材料總需求達70%。

03鎳漲價產業鏈誰最受益?

從鎳的上中下游產業鏈來看,最上游的是鎳礦,主要分為硫化鎳礦、紅土鎳礦,其中中國鎳礦儲量僅占全球3.5%;鎳中游主要是電解鎳、鎳粉、鎳鐵合金;鎳下游主要是不銹鋼、高鎳電池。

據統計,在A股上市的鎳上中游主要企業包括:中國中冶、格林美、貴研鉑業 、青島中程、鵬欣資源等。從下游來看,國內高鎳鋰電池材料供應商主要包括容百科技、天津巴莫、貝特瑞等,前三名占據市場63%的比重。

其中,上市企業中,出貨量最多的是容百科技,居國內首位, 主要產品包括NCM811系列、 NCA系列、Ni90 及以超高鎳系列三元正極。業績上,2021 年一季度,容百科技實現營業收入13.94 億元,同比高增 113.70%;歸母凈利 1.20 億元,同比增長達373.95%。但近期股價有所下跌。

貝特瑞主要經營鋰電池正極和負極材料,其主要是鋰電池負極材料電池的龍頭企業。2021 年一季度貝特瑞實現營業收入18.53億元,同比增長167.06%;歸母凈利2.62億元,同比增長97.08%,近期股價震蕩下行。

鎳漲價,從短期來看,產業鏈相關企業的業績尚未釋放出來;長期來看,隨著新能源車景氣度持續和高鎳鋰電池裝機占比提升,最先受益或將是上游企業,對上游資源的布局,或將成為未來企業的主要競爭點。

作者 瓶子

劉楠林