科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

龍泉藕絲印泥現如今去畫展、書法展參觀,依然可以發現在作品的某處,會有一個印章印。而我們在日常簽署合同、文件的時候,也會用到印章,或者用大拇指印代替。那么你知道印泥距今有多少年歷史嗎?它的種類又分為哪幾種?為什么有些印泥可以比黃金還要貴?傳統

龍泉藕絲印泥

現如今去畫展、書法展參觀,依然可以發現在作品的某處,會有一個印章印。而我們在日常簽署合同、文件的時候,也會用到印章,或者用大拇指印代替。那么你知道印泥距今有多少年歷史嗎?它的種類又分為哪幾種?為什么有些印泥可以比黃金還要貴?

傳統印泥距今已經有千百年的歷史

事實上,印泥早在春秋時期就已經出現了。只不過那時的"印泥"與現在的"印泥"不太一樣,就連用處也有所差距。春秋時的"印泥"其實更應該叫做"封泥",它是用黏土做的,一般搓成泥丸子的形狀,

那時期的公文和書信都是寫在竹簡上的。因此為了防止傳遞過程中有人私自拆開,導致消息的泄露,古人們就在寫好的竹簡外面,添上一塊挖出來方槽的木塊,先用繩子將竹簡綁起來,然后將繩結放在木槽里,最后用"泥丸子"將其封上,并用印章拓上印記,而這種泥丸就被稱為"封泥"或者"泥封"。

這種"封信"的方式,一直用到了魏晉南北朝。而到了隋唐以后,紙張已經被蔡倫發明了出來,竹簡被淘汰,公文書信都改用紙張,那么用"封泥"封信的方式自然不再合適。

人們就開始改用水和朱砂,將它們按一定比例進行調制后印在紙上,這便是印泥的雛形。

但是這樣做的話,有一個弊端——水干之后朱砂容易脫落。于是,到了元代,古人們便開始用油調制朱砂,之后隨著不斷的調整,逐漸演變為了我們現在常用的印泥了。

而制作印泥最重要的便是原材料了,主要的原料一般有朱砂、艾絨、蓖麻油、冰片等等。

印泥的種類也有很多,比如純朱砂印,它的顏色為深棕紅,看起來比較穩重且美觀;還有純朱磦印泥,它是由上乘的朱砂漂制時細末、艾絲、油等調制而成,通常十公斤的朱砂只能漂制出一公斤的朱磦,因此它的價格要高于朱砂印,它的顏色有點像橘子皮色,有種典雅美。

除了這兩種印泥,在朱砂或者朱磦中加入不同的原料進行調制,它們的色澤、彈性也會有明顯的不同,甚至還有仿古印泥、藍泥、青泥等等,作為特殊場合使用的印泥。而中國有三大印泥,其價值都不菲,是各大藝術家爭相收藏的"寶貝",那么它們又有什么不同之處呢?

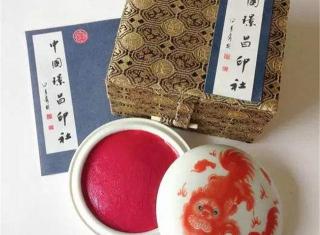

藕絲印泥又稱"龍泉印泥",價值比黃金還貴

上好的印泥都是價值不菲,在古代時候用黃金換一兩上好的印泥是經常發生的事情。近百年來,在藝術家,特別是喜歡印泥的人心目中,中國有三大印泥是他們心中的"珍寶",分別是西泠印泥、漳州八寶印泥以及龍泉印泥。

西泠印泥是由西泠印社制作而成的,西泠印社是一個不管是書法繪畫,還是篆刻都有所涉獵的"社團",因為"社團"地址在西泠橋附近,所以才被稱為"西泠印社"。西泠印泥的產生對于西泠印社而言,就是一顆璀璨耀眼的星星。

西泠印泥是由西泠印社的創始人——吳隱潛心制作出來的,其原材料經過了精心的挑選,制作手法也特別考究。它的鈐出的印蛻會有一點立體感,色澤沉著且持久,而它的印文則均勻且遮蓋力強,清晰度高。西泠印泥被眾多書畫家所喜愛,將其稱為"印林至寶"。

像是啟功、馮其庸、沙孟海、謝冰巖等著名書畫家都對它分外偏愛,而西泠印泥不止深受國人的喜愛,就連海外的書畫愛好家也十分喜愛,出口到日本、韓國、美國等地。西泠印泥已經成為了當代文人雅士們,互相饋贈的禮物之一。

漳州八寶印泥的歷史則比較悠久,距今已有300多年的歷史。相傳它始于康熙十二年,是由當時一位喜歡舞文弄墨的漳州藥材店老板——魏長安,精心挑選出珍珠、瑪瑙等等八種名貴的原材料,將其磨制成粉,然后加入陳油、艾絨等配料后,進行特殊加工后制成的。

魏長安研制出"漳州八寶印泥"后,生意變得非常火爆,在乾隆十一年的時候,還被當成了貢品送進了皇宮。乾隆對此愛不釋手,自此"八寶印泥"的名聲傳播了出去。而"漳州八寶印泥"有高、中、低三個檔次,除了配料有稍許不同外,其價格高低也有些許差異。

此后,漳州大概有十幾家產業,仿效魏長安繼續生產"八寶印泥"。等到1935年,漳州成立了"印泥同業公會",走上了鼎盛時期;1915年,它在巴拿馬萬國博覽會展出并獲得了獎項;1993年,"漳州八寶印泥"被認證為"中華老字號";2008年,列入了"非物質文化遺產"。

"西泠印泥"和"漳州八寶印泥"都深受全世界書畫愛好者的追捧,而它們的價格也與它們的收藏價值成正比,非常昂貴。但"龍泉印泥",又稱"龍泉藕絲朱砂印泥",也是曾經被當成貢品的存在,其價格更是要比黃金還要貴,這又是為什么?

藕絲印泥制作工序繁雜,因此才價值不菲

"龍泉藕絲朱砂印泥"之所以價格比黃金還要貴點,有幾個因素,第一點就是原材料的珍貴,它是以藕絲為主要材料,再用珍珠粉、藏紅花、朱砂等十多種名貴藥材,加上陳年天然氧化后的蓖麻油,按照一定比例調制出來的。

第二點便是工序繁雜,耗時久。龍泉藕絲朱砂印泥的主材料是藕絲,但這藕卻不是隨便一顆藕就行了,而是需要從品種優秀的荷塘中挑選出來,一些比較粗壯的蓮藕或荷梗。再加上藕絲其實是一種,非常細小的植物纖維,要將藕穩定不斷的抽出絲來,還需要有幾道工序。

第一步,需要先將藕放置在清水中浸泡幾日后,進行漂洗,脫膠和去雜質等等程序,第二步,將其放在室溫達到20~25度的房間內自然晾干,第三步,在將其放進50度的烘干箱干燥兩天后,才能進行抽絲。

整個抽絲過程只能純手工完成,一個人每天若是抽絲8小時,那么要抽半個月的時間,才能制作出150克的藕絲印泥。所以非常的耗時耗力,再加上"龍泉藕絲印泥"始創于1682年,而在1757年的時候,被乾隆欽定為貢品,成為皇家御用之物,因此價值才會如此不菲。

不過因為"龍泉藕絲印泥"制作工序過于復雜,曾經失傳了200多年,直到在第六代傳人繆德根的精心研究下,才得以重見天日。繆德根如果沒有遇見"龍泉藕絲印泥"第五代傳人劉順昌,前來尋醫問藥,想必會繼續研究著他喜歡的中醫,為他的病人們診治。

繆德根在為劉順昌診治的過程中,了解到了印泥的文化,并對此產生了興趣,在親眼看到劉順昌制作印泥后,更是為之著了迷。于是,他便開始向劉順昌學習如何制作"冬不凝固、夏不走油、立體感強、覆蓋率強"的龍泉藕絲印泥。

在學習過程中,繆德根越學越覺得這門學問和自己"有緣",因為"龍泉藕絲印泥"的制作中,包含著藏紅花、麝香、珍珠粉等中藥材,而他本身就是學中醫的,所以在配方方面就懂的更多。而在繆德根的精心研究,和反復試驗下,失傳百年的"龍泉藕絲印泥"才得以復原。

繆德根在研究出了"龍泉藕絲印泥"的全部配方和制作手法后,并沒有藏私,而是大肆宣傳,將其教授給了其他人。"龍泉藕絲印泥"的再次出世,贏得了不少書畫家的喜愛。因此繆德根對印泥文化做出了非常巨大的貢獻,他將傳統手藝發揚光大的做法,也值得眾人尊敬。

金楠