科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

一、計劃經濟,真的如此不堪?什么是計劃經濟?計劃經濟是根據政府計劃調節經濟活動的經濟運行體制。一般是政府按事先制定的計劃,提出國民經濟和社會發展的總體目標,制定合理的政策和措施,有計劃地安排重大經濟活動,引導和調節經濟運行方向。資源的分配,

一、計劃經濟,真的如此不堪?

什么是計劃經濟?

計劃經濟是根據政府計劃調節經濟活動的經濟運行體制。一般是政府按事先制定的計劃,提出國民經濟和社會發展的總體目標,制定合理的政策和措施,有計劃地安排重大經濟活動,引導和調節經濟運行方向。資源的分配,包括生產什么、生產多少,都由政府計劃決定。

很多人一提到計劃經濟就深惡痛絕,人云亦云的痛斥計劃經濟,卻不知計劃經濟到底不好在哪里?為什么實行計劃經濟的前蘇聯會解體?為什么改革開放以前的計劃經濟時代生產效率低下?

似乎市場經濟是絕對的真理。果真如此?

公認的觀點認為計劃經濟起源于前蘇聯。

以下引用知乎er阿瘋的文章來說明什么才是真正意義上的計劃經濟:如何評價蘇聯的公有制和計劃經濟?蘇聯為什么會被這套經濟體制拖垮? (https://www.zhihu.com/question/53477697/answer/948254407)

蘇聯的計劃經濟繞不開的人是列奧尼德·康托羅維奇。蘇聯國家科學技術委員會國民經濟管理研究所經濟問題研究主任。

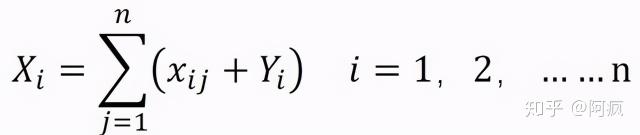

蘇聯的計劃經濟的核心模型是資源最優分配理論。獲得了1975年諾貝爾經濟學獎。

70年代蘇聯又設立了專業部委計算機中心,并且通過蘇聯網聯通各部委的計算機中心進而設立了國家計算機中心。蘇聯的計劃經濟成長為一門非常精密的高端科學。也標志著計劃經濟體系大成。

整個核心算法來源于1938年列奧尼德·康托羅維奇提出求解線性規劃問題的方法――解乘數法。

康托羅維奇的線性規劃和運籌學科學構成了蘇聯的計劃經濟。

其理由在于,進入現代經濟學核心的方法論基礎,這就是數量配給的構成和價格的構成之間的對偶性概念。

簡單的說蘇聯的計劃經濟就是要用龐大的算力來模擬那只"看不見的手",進而得出最優解。

以此為基礎蘇聯構建了物質產品平衡體(MPS體系)。這就是國民經濟計劃,也就是計劃經濟。

既然計劃經濟如此高大上,為什么實行計劃經濟的經濟實體普遍經濟欠發達,或者說生產效率偏低?

蘇聯的計劃經濟固然精美當是有兩個重大缺陷。

1、過于精美和過于龐大,這直接導致行動力下降。做不完的報表,開不完的會。牽一發而動全身的,缺乏靈活性。

2、過于迷信計劃經濟,導致錯失了經融創新。計劃經濟下蘇聯企業是不會負債經營的,直接導致擴展速度太慢。

其實,在我看來,還有兩個重要的原因:

其一,制定經濟計劃的信息不夠充分。

計劃編制期間,成千上萬的指令初稿、意見稿、修改意見有數不清的黨委、政府機關、企業、工會組織不斷的組織開會。隨著蘇聯經濟規模的擴大其計劃變得越加復雜。

然而,復雜就能意味著信息量呈幾何級數增加,僅憑較原始的傳統媒介收集信息,幾乎不可能收集到足夠有效的信息。故此可以推斷決策者的決策信息是不充分、不完備的。

其二,在于技術方法的落后。

盡管成立了“國家計算機中心”,但幾乎可以斷定當時的數據處理的理論和計算理論、算法等,還不足以很好的支持海量數據的處理。

故而,計劃經濟實際的運行效率和理論極限相去甚遠。這不是計劃經濟理論本身的問題,而是“在錯誤的時代,錯誤的技術條件下,運用了高于時代的經濟理論”。簡言之,物質技術基礎尚不足以支持基于更先進經濟理論的經濟模式。

換個維度,對于某個經濟實體的總體而言,計劃經濟尚不能完全適應,但在局部,無論經濟發展程度如何,計劃經濟的理論依然有其合理性。

計劃經濟的精髓依然活躍,直觀的有指導醫院的排隊網絡,賺錢的有指導炒股的柯氏復雜性。

時至今日,隨著信息技術的發展,人類處理信息的手段日新月異,與當年完全不可同日而語。

今天的時代,是大數據的時代。

大數據是信息技術發展的必然產物,更是信息化進程的新階段,其發展推動了數字經濟的形成與繁榮。當前,我們正在進入以數據的深度挖掘和融合應用為主要特征的智能化階段(信息化3.0)。在“人機物”三元融合的大背景下,以“萬物均需互聯、一切皆可編程”為目標,數字化、網絡化和智能化呈融合發展新態勢。

在信息化發展歷程中,數字化、網絡化和智能化是三條并行不悖的主線。數字化奠定基礎,實現數據資源的獲取和積累;網絡化構建平臺,促進數據資源的流通和匯聚;智能化展現能力,通過多源數據的融合分析呈現信息應用的類人智能,幫助人類更好地認知復雜事物和解決問題。

智能手機以及移動互聯網的普及,5G技術帶來的萬物互聯,使得決策者們可以通過各種技術手段獲取海量數據,隨著IT軟硬件的不斷發展,人工智能、大數據算法、數據庫技術飛速進步,高速處理器,大容量存儲以及云存儲、數據挖掘等大數據處理技術使得高速處理海量數據已經不再不可能。

所以,我有一個看法,隨著信息技術的進一步發展,隨著人們獲取數據的手段日益多樣化和方便化,隨著信息處理技術越來越先進,決策者們一定可以按照由基層到中央,由局部到全局,由特定經濟領域拓展到全面經濟領域得步驟,逐步推行真正意義上的計劃經濟,實現人類大同。

以公有制為主體的社會主義市場經濟,基于計劃經濟的核心思想,以經濟運行數據為支撐以宏觀調控為手段,更有利于基于大數據加持下的計劃經濟的嬗變。

或許,這才是真正意義上的制度優勢!

二、定額,真的不好?

再來說說定額。

關于清單和定額 - 乘風一世的文章 - 知乎(https://zhuanlan.zhihu.com/p/72114769)

什么是定額?直觀的理解就是“規定的額度”。什么“額度”?相對學術一點的解釋:每完成單位合格建筑產品所消耗的人工、材料、機械臺班的數量標準。值得說明的是,任何工業產品,生產過程中都有“定額”,即各種要素的消耗數量標準。這樣一來,無論是清單計價,還是定額計價,都離不開定額。

先說一下一個重要文件。

2020年7月24日,住房和城鄉建設部辦公廳關于印發《工程造價改革工作方案》的通知。其總體思路在于:

“通過改進工程計量和計價規則、完善工程計價依據發布機制、加強工程造價數據積累、強化建設單位造價管控責任、嚴格施工合同履約管理等措施,推行清單計量、市場詢價、自主報價、競爭定價的工程計價方式,進一步完善工程造價市場形成機制。”

并明確提出“取消最高投標限價按定額計價的規定,逐步停止發布預算定額。”

今天的工程管理界,似乎只要提定額計價就是落后的計劃經濟(況且,計劃經濟并不錯,錯的是在物質技術基礎不足時基于更先進經濟理論的經濟模式),只有清單計價才是更先進的模式,采用大數據才代表未來。

大數據代表未來,但大數據能包打一切嗎?

眾所周知,維克托·爾耶·舍恩伯格在《大數據時代:生活、工作與思維的大變革》中前瞻性地指出:大數據時代最大的轉變就是,放棄對因果關系的渴求,而取而代之關注相關關系。也就是說只要知道“是什么”,而不需要知道“為什么”。這顛覆了千百年來人類的思維慣例,對人類的認知和與世界交流的方式提出了全新的挑戰。

但問題在于:基于相關性的測量實際上是一個黑洞模型。我們做了測量,但是我們缺乏對背后測量機制的了解(中國社會科學院社會發展戰略研究院副研究員陳華珊)。

所以,即便得出了某些“結論”,這些結論就一定正確嗎?

還需要進一步從多個維度驗證數據之間的相關性,以找到其相互關聯關系,從而確保分析的有效性。如果弄不好,就會出現拉肚子導致陰天這樣的笑話。

設想一個簡單的場景:某項工程的報價,如果沒有一個相對可觀的參考依據,僅僅根據“數據”進行分析,是否會給惡意投標人串標帶來機會呢?

所以,定額沒有錯,錯的是使用定額的人。用錯誤的方法編制定額,錯誤的場合使用定額,錯誤的賦予定額以不應有的屬性和地位,然后人云亦云的說定額錯了。

回到定額本身,再次回顧一下定額的定義:每完成單位合格建筑產品所消耗的人工、材料、機械臺班的數量標準。數量標準是冰冷客觀的數據,如同其他的數據一樣,需要科學的分析、合理的使用,而非不假思索、人云亦云的全面拋棄。

金同明