科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

梵·高(1853年-1890年)1853年3月30日,文森特·威廉·梵·高出生于荷蘭北布拉班特省津德爾特村,父親是牧師提奧多勒斯·梵·高,母親是安娜·科妮莉婭·卡本圖斯。兩年后大妹妹安娜出生。1863年因?qū)W校校長(zhǎng)酗酒而輟學(xué),由父母指導(dǎo)自學(xué)。

梵·高(1853年-1890年)

1853年3月30日,文森特·威廉·梵·高出生于荷蘭北布拉班特省津德爾特村,父親是牧師提奧多勒斯·梵·高,母親是安娜·科妮莉婭·卡本圖斯。兩年后大妹妹安娜出生。

1863年因?qū)W校校長(zhǎng)酗酒而輟學(xué),由父母指導(dǎo)自學(xué)。

1864年被父母送往澤文伯根的簡(jiǎn)·普洛維利私人寄宿學(xué)校就讀,因與家人分離,梵·高心情十分低落,顯露出精神憂郁癥的早期征兆。

1880年6月份提奧開始資助梵·高,在梵·高有生之年從未間斷。8月份梵·高決定做一名畫家,并開始臨摹米勒的作品。10月份赴布魯塞爾學(xué)習(xí)繪畫。

1882年1月份租下一間畫室,后與擔(dān)任模特的妓女西恩·霍尼克同居,并因此與家人和莫弗爾產(chǎn)生劇烈矛盾,經(jīng)濟(jì)情況更為拮據(jù)。3月份梵·高獲得人生的第一個(gè)訂單:為他做畫商的叔叔畫12幅海牙的風(fēng)景畫和幾幅水彩畫,但并未獲得顧客青睞,作品沒有售出。

沼澤地風(fēng)景

1883年

1883年8月份父母舉家遷往紐南。梵·高因與莫弗爾關(guān)系惡化,于9月12日告別西恩·霍尼克,去往德倫特。雖然條件十分艱苦,但新鮮的風(fēng)景激發(fā)了梵·高的創(chuàng)作欲望,他在大量的作畫過程中逐步形成自己的風(fēng)格。12月份回到紐南的家中。

紡織工

1884年1月份開始創(chuàng)作以織布工為主題的作品。8月份創(chuàng)作了6幅關(guān)于農(nóng)民生活場(chǎng)景的大幅作品,秋天給幾位業(yè)余畫家講解靜物的繪畫方法。在這期間梵·高的繪畫風(fēng)格逐漸穩(wěn)定,并奠定了他成為農(nóng)民畫家的基礎(chǔ)。

1885年3月份父親突然去世。4月份完成《吃馬鈴薯的人》。由于經(jīng)濟(jì)窘迫,梵·高的油畫創(chuàng)作量下降,而且當(dāng)?shù)啬翈熃菇虆^(qū)居民充當(dāng)模特,因此這段時(shí)間梵·高的作品以靜物畫和風(fēng)景畫為主,素描手稿占了很大比例。11月28日去往安特衛(wèi)普,

在那里迷上了寧靜的鄉(xiāng)村生活和古老建筑。

吃馬鈴薯的人

1887年開始關(guān)注日本浮世繪風(fēng)格的作品,并臨摹了多幅相關(guān)作品。3月份在一家咖啡館組織并展出了自己的作品,結(jié)識(shí)畢沙羅、德加、修拉、塞尚、高更等印象主義和新印象主義畫家。11月份組織了一場(chǎng)他稱為“印象主義者的小喜劇”的藝術(shù)家展覽,漸漸開始形成自己的后印象主義風(fēng)格。

藝伎

1888年巴黎的快節(jié)奏生活令梵·高身體上和精神上都備感壓力,轉(zhuǎn)而更向往陽光明亮、氣候溫暖、生活寧靜的法國(guó)南部鄉(xiāng)村, 他于2月21日去往普羅旺斯的阿爾小鎮(zhèn)。5月份搬入黃房子居住,此后陸續(xù)以地中海、麥田、人物和臥室為主題創(chuàng)作了大量作品。10月20日高更前來與他同住。12月份梵·高與高更由于藝術(shù)理想的分歧產(chǎn)生了激烈的摩擦,23日兩人大吵一架之后,梵·高割下了自己的耳朵,并被送往阿爾的醫(yī)院。高更則返回了巴黎。

黃房子

1889年1889年5月3日梵·高自己決定進(jìn)入圣·雷米的圣·保羅療養(yǎng)院進(jìn)行精神治 療。在療養(yǎng)院的花園里,梵·高畫了各種植物景觀,這里成為他的主要繪畫場(chǎng)所,偶爾在醫(yī)生的監(jiān)護(hù)之下可以到醫(yī)院外面進(jìn)行戶外創(chuàng)作。在這里他創(chuàng)作了著名的《星夜》。在圣·雷米期間,他創(chuàng)作了大量關(guān)于原野、麥田、花園、橄欖樹等主題的作品,并模仿米勒、倫勃朗等畫家的作品進(jìn)行再創(chuàng)作。

星夜

1890年1月份應(yīng)邀參加布魯塞爾每年舉辦的“二十”畫展,并展出了5幅油畫作品, 其中《紅色葡萄園》以400法郎的價(jià)格售出。在奧維他受到保羅·加歇醫(yī)生的照顧,由于加歇醫(yī)生他也是業(yè)余畫家,因此兩人迅速成為好友,梵·高為加歇醫(yī)生創(chuàng)作了數(shù)幅畫像。梵·高迷上了奧維的風(fēng)景,創(chuàng)作了許多關(guān)于奧維的茅草房、教堂、麥田等鄉(xiāng)村風(fēng)景的作品,并畫了多幅肖像畫作品。6月8日,提奧和妻子來到奧維與梵·高同住了幾日;7月6日,梵·高去往巴黎看望提奧并小住;7月27日,梵·高在奧維開槍擊中自己的胸部,29日凌晨,在提奧和加歇醫(yī)生的陪伴下去世。

保羅·加歇醫(yī)生像

海牙和德倫斯時(shí)期作品賞析(1881年12月-1883年12月)

梵·高在1882年7月26日的信中寫道:“我畫了席凡寧根的白色地面,幾乎沒有任何準(zhǔn)備就在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作畫,并且畫在一張十分粗糙的水彩畫紙上。”這幅作品創(chuàng)作于梵·高到達(dá)海牙的第6個(gè)月,從畫紙的正面和反面可以反映出畫家的工作過程:他首先在畫紙的背面畫了席凡寧根的婦女,但可能對(duì)于其陰暗的色調(diào)感到不滿,從而裁去了這部分畫紙,縮減了畫紙的尺寸,然后在畫紙的正面使用水彩描繪了這幅較為明亮的、婦女在野外工作的場(chǎng)景。

這幅作品通過柵欄上懸掛的白色織物表現(xiàn)出風(fēng)吹的效果,賦予整個(gè)景觀以運(yùn)動(dòng)感;發(fā)散的筆觸和細(xì)致的觀察共同組成了統(tǒng)一的畫面。梵·高借助于水彩顏料的亮度感,表現(xiàn)出自己的藝術(shù)創(chuàng)作力和對(duì)于豐富色彩的掌控力。

這幅作品創(chuàng)作于德倫斯的秋天又名《老橡樹根風(fēng)景》,描繪的是沼澤地中生長(zhǎng)的老橡樹被砍伐后的景色。梵·高在德倫斯時(shí)曾說過:“我一生的目標(biāo)就是創(chuàng)作盡可能多、盡可能好的作品,當(dāng)我生命結(jié)束時(shí),我希望能深情地回顧這些作品并與之告別。”

這幅作品色彩濃重深厚,色彩之間沒有過于強(qiáng)烈的跳躍性,整幅畫面表現(xiàn)出平穩(wěn)而安靜的效果;構(gòu)圖也十分簡(jiǎn)練,天空和地面的比例十分自然;中間兩位農(nóng)婦的身影如同剪影一般,烙印在已經(jīng)夕陽西下的天空下,表現(xiàn)出畫家自我安慰、重拾信心的心理變化,具有濃烈的宗教意味。

《農(nóng)場(chǎng)的大堆泥炭》 1883 年 梵·高美術(shù)館 荷蘭阿姆斯特丹 布面油畫。

紐南時(shí)期作品賞析(1883年12月-1885年11月)

18 8 3年12月梵·高,搬到了布拉班特一個(gè)叫紐南的小鎮(zhèn)。在這里,他開始關(guān)注一些紡織工的工作與生活。這些工人生活非常艱苦,艱巨的勞動(dòng)摧毀了他們的身體和靈魂。在這幅作品中,男子看起來僅僅是織布機(jī)上的一個(gè)起輔助作用的零件,他雙眼無神,只是呆呆地看著前方,手在自動(dòng)而茫然地工作著。梵·高每天都和這些工人在一起,觀察并畫下他們的工作和生活狀態(tài),希望引起城市資產(chǎn)階級(jí)的注意。

《秋天的白楊樹林蔭道》 1884 年 梵·高美術(shù)館 荷蘭阿姆斯特丹 布面油畫。

《 農(nóng)夫頭像》 1884 年 新南威爾士藝術(shù)畫廊 澳大利亞新南威爾士 布面油畫 。

《男人頭像》 1884 年—1885 年 梵·高美術(shù)館 荷蘭阿姆斯特丹 布面油畫 。

《女人頭像》 1884 年—1885 年 梵·高美術(shù)館 荷蘭阿姆斯特丹 布面油畫。

《正在縫紉的婦女》 1885 年 梵·高美術(shù)館 荷蘭阿姆斯特丹 布面油畫 。

在創(chuàng)作《吃馬鈴薯的人》時(shí),梵·高進(jìn)行了大量的素描練習(xí)并最終繪制出兩幅同主題的油畫作品。早在18 8 3年停留在德倫斯期間,他就開始關(guān)注并創(chuàng)作與農(nóng)民相關(guān)的主題場(chǎng)景,移居紐南之后,他描繪了超過100幅的農(nóng)民和工人畫像,并在此基礎(chǔ)上創(chuàng)作了《吃馬鈴薯的人》。

他在18 8 5年4月給提奧的信中寫道:“這周開始我的工作就是和這些農(nóng)民一起圍坐在只有一盤土豆的晚餐桌邊。”梵·高以當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)農(nóng)民家庭為原型進(jìn)行創(chuàng)作,他的目的并不是要準(zhǔn)確無誤地描繪這些農(nóng)民的外形,而是更關(guān)注家庭的氛圍和反映農(nóng)民生活的真實(shí)狀態(tài)。荷蘭庫勒慕勒美術(shù)館所收藏的這幅油畫作品,繪制時(shí)間晚于另一幅同名油畫作品。后者現(xiàn)收藏于梵·高美術(shù)館。

《紐南的牧師住所》 1885 年 梵·高美術(shù)館 荷蘭阿姆斯特丹 布面油畫。

畫面中所描繪的就是梵·高在紐南期間的住所,由于他的父親是一名牧師,因此他和他的家人都居住在牧師住所內(nèi),在梵·高的要求下,住所后面的洗衣房被改造成了畫室,他在這里完成了許多杰出的作品。

《農(nóng)舍》 1885 年 梵·高美術(shù)館 荷蘭阿姆斯特丹 布面油畫 。

這幅作品所描繪的是一幢黃昏時(shí)的農(nóng)民屋舍,灰黃的天空下,農(nóng)舍靜靜地矗立著,讓人感受到一種寧靜的、田園詩歌般的鄉(xiāng)村生活場(chǎng)景,梵·高無疑是被這樣的風(fēng)景所迷住了,甚至稱其為“人類的愛巢”。這座農(nóng)舍,有著兩個(gè)大門和兩個(gè)煙囪,說明居住著兩戶人家,而梵·高著名的作品《吃馬鈴薯的人》就是描繪其中一家人的晚餐場(chǎng)景。

《房屋的背面》 1885 年—1886 年 梵·高美術(shù)館 荷蘭阿姆斯特丹 布面油畫。

《爪葉菊》 1886 年 波伊曼·范·布寧根·博物館 荷蘭鹿特丹 布面油畫 。

《紐南附近的白楊樹》 1886 年 波伊曼·范·布寧根博物館 荷蘭鹿特丹 布面油畫 。

《蒙馬特山上的采石廠》 1886 年 梵·高美術(shù)館 荷蘭阿姆斯特丹 布面油畫 。

在搬到巴黎的蒙馬特地區(qū)居住之后,梵·高繪制了大量的風(fēng)景畫,這是其中一幅。當(dāng)時(shí),梵·高經(jīng)常去往蒙馬特山尚未開發(fā)的一側(cè)進(jìn)行寫生,在一個(gè)采石廠的前面,他創(chuàng)作了這幅作品,忠實(shí)地記錄了山頂上突出的風(fēng)車和農(nóng)舍、山腰的草場(chǎng)、山底的采石廠等風(fēng)景。

《插著中國(guó)紫菀和劍蘭的花瓶》 1886 年 梵·高美術(shù)館 荷蘭阿姆斯特丹 布面油畫 。

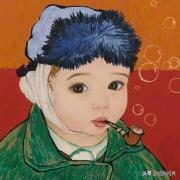

《含著煙斗的自畫像》 1886 年 梵·高美術(shù)館 荷蘭阿姆斯特丹 布面油畫 。

《公園里成雙成對(duì)的戀人(圣·皮埃爾廣場(chǎng))》1887年梵·高美術(shù)館 荷蘭阿姆斯特丹 布面油畫 。

這幅陽光普照的公園場(chǎng)景是梵·高在巴黎時(shí)期創(chuàng)作的尺寸最大的油畫作品。他那時(shí)正被新興的點(diǎn)彩派技術(shù)所吸引,這幅作品就是嘗試點(diǎn)彩效果的最好例證,但不同于完全的點(diǎn)彩派畫家,梵·高并沒有使用純粹的點(diǎn),而是用寬松、粗短的條紋筆觸來進(jìn)行繪畫,可以說同時(shí)兼具印象派和點(diǎn)彩派的風(fēng)格。在繪制畫面的各個(gè)部分時(shí),他使用了不同長(zhǎng)短、粗細(xì)和厚度的筆觸,將天空、植物和地面的質(zhì)感區(qū)分開來。

這幅夏日花園的作品被梵·高親切地稱為“花園戀人”,是他在巴黎展出的第一幅作品。梵高創(chuàng)作了大量的作品,作者就不再介紹了。

(素材來源網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸作者所有)

學(xué)習(xí)更多繪畫知識(shí),關(guān)注頭條號(hào):繪畫視界。一直是你繪畫路上的良師益友,簡(jiǎn)單而有趣。

劉熙遠(yuǎn)

版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)

網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml