科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

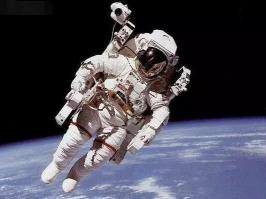

宇航服是宇航員在太空飛行中穿的加壓服裝。它是為了保護宇航員免受太空中潛在對身體威脅。宇航服也被稱為艙外機動裝置(EMU),當宇航員在空間站外行走時,它們也被用作機動輔助裝置。宇航服由眾多定制組件組成,這些組件由各種制造商生產,最終由美國國家

宇航服是宇航員在太空飛行中穿的加壓服裝。它是為了保護宇航員免受太空中潛在對身體威脅。宇航服也被稱為艙外機動裝置 (EMU),當宇航員在空間站外行走時,它們也被用作機動輔助裝置。

宇航服由眾多定制組件組成,這些組件由各種制造商生產,最終由美國國家航空航天局 在其位于休斯頓的總部組裝。第一套宇航服是在1950年開始進行太空探索時推出的。隨著時間的推移,宇航服的設計變得更加實用和復雜,造價也變得越來越高。

宇航服產生背景

人類在地球上生活時,大氣層為我們提供了生存所需的環境條件,例如供人類呼吸的空氣、防止太陽輻射、溫度調節和穩定的壓力。在太空中,這些保護都不存在。例如,沒有穩定的壓力環境,沒有可呼吸的氧氣。此外,太空中的溫度低至-273° C。人類要在太空中生存,就必須重新塑造這些保護條件。

宇航服旨在重現地球大氣層的環境條件,它提供了生命支持的基本必需品,例如氧氣、溫度控制、加壓外殼、二氧化碳去除以及免受陽光、太陽輻射和微小的微流星體的影響。宇航服是為在地球大氣層外工作的宇航員提供的生命支持系統。

太空服已經被用于太空中許多重要任務,包括協助有效載荷部署、軌道設備的檢修、軌道器的外部檢查和維修,以及拍攝令人驚嘆的照片。

宇航服的發展歷史

隨著材料、電子和纖維領域的技術改進,宇航服自然而然不斷發生著改進。在太空計劃的早期,太空宇航服是為每位宇航員量身定做的。這些比今天的宇航服要簡單得多。

事實上,艾倫·謝潑德(Alan Shepard在美國第一個亞軌道上所穿的防護服只不過是從美國海軍高空噴氣式飛機壓力服改變而來。這套宇航服只有兩層,飛行員的胳膊和腿都很難動。

緊接著,新升級的宇航服主要為了防止宇航員在軌道航天器中的減壓。然而,穿著這些宇航服的太空行走仍然是不可能的,因為它們不能抵御太空的惡劣環境。這些宇航服只有五層,最里面的一層是一件白色的棉質內衣,上面有生物醫學裝置附件。第四層是提供舒適感的藍色尼龍層。第三層是加壓的黑色氯丁橡膠涂層尼龍層,這在機艙壓力失效的情況下可以提供氧氣。第二層是特氟龍層,用于在加壓時保持宇航服的形狀。最外層是白色尼龍材料,可以反射陽光并防止意外損壞。

1965年,第一次在太空行走, 宇航服使用了七層防護服來提供額外保護。額外的層由鍍鋁聚酯薄膜組成,它提供了更多的熱保護和對微流星體的保護。這些宇航服的總重量為15公斤。雖然它們是足夠的安全,但也存在著一些問題。例如,頭盔上的面罩很容易起霧,導致視力受阻。此外,氣體冷卻系統也不夠用,因為它不能快速地去除過多的熱量和水分。

阿波羅任務使用更復雜的宇航服解決了其中一些問題。對于月球行走,宇航員穿著七層衣服和一個生命支持背包,總重量約為26公斤。對于航天飛機任務,NASA開發設計了艙外機動裝置 (EMU),這是一種專為太空行走而設計的宇航服,不需要連接到軌道器。

這些宇航服的一個主要區別是它們是為多名宇航員使用而設計的,而再像以前的宇航服那樣定制。在過去的20 年中,宇航服經歷了穩步的改進,但它們看起來仍然與1981年航天飛機計劃開始時一樣。目前,宇航服有14層保護,重量超過125公斤。

宇航服的制作原料

許多原材料用于制造太空宇航服,織物材料包括多種不同的合成聚合物。最內層由尼龍經編材料制成,另一層由彈性可穿戴聚合物氨綸組成。還有一層聚氨酯涂層的尼龍,它參與加壓。滌綸用于壓力抑制層,使用的其他合成織物包括氯丁橡膠(一種海綿橡膠)、鍍鋁聚酯薄膜、Gortex、Kevlar 和 Nomex。

除合成纖維外,其他原材料也發揮著重要作用。玻璃纖維是上軀干部分的主要材料。氫氧化鋰用于制造在太空行走期間去除二氧化碳和水蒸氣的過濾器。銀鋅混合物包含為宇航服供電的電池。塑料管被編織到織物中,以在整個套裝中輸送冷卻水,聚碳酸酯材料用于構造頭盔的外殼,各種其他組件用于組成電子電路和套裝控制。

宇航服的獨特設計

單個EMU宇航服由80多家公司生產的各種定制組件構成,零件的尺寸從八分之一英寸的墊圈到76.2 厘米長的水箱不等。EMU由18個獨立的項目組成,下面我們簡要介紹一些主要的宇航服組件。

生命支持系統是一個獨立的背包,配有氧氣供應、二氧化碳去除過濾器、電源、通風風扇和通訊設備。它為宇航員提供了大部分生存所需,例如氧氣、空氣凈化、溫度控制和通信。這種宇航服的儲氣罐中可儲存多達7小時的氧氣,宇航服上還有一個輔助氧氣包,可以額外提供30分鐘緊急氧氣。

頭盔是一個大型塑料加壓氣泡,帶有頸環和通風分配墊。它還有一個放氣閥,可以與二次氧氣包一起使用。在頭盔里,有一根吸管裝在一個飲料袋上,以防宇航員口渴,一個遮陽板可以遮擋陽光,還有一個攝像頭可以記錄宇航員的活動。

由于太空行走一次可以持續超過七個小時,因此這種宇航服還配備了尿液收集系統。MSOR 組件連接到頭盔的外部,該設備(也稱為“史努比帽”)使用下巴帶卡入到位。它由耳機和麥克風組成,用于雙向通信。它還有四個小“頭燈” 在需要的地方發光。遮陽板是手動調節的,以保護宇航員的眼睛。

為了保持溫度,在外衣下面穿一件液體冷卻和通風的衣服。它由冷卻管組成,流體自由從其中流過。內衣是由氨綸組成的網眼連體套裝,它有一個拉鏈,可以從前面進入。它有超過300英尺的塑料管纏繞在一起,在其中循環冷水。通常,循環水的溫度保持在4.4-9.9° C。溫度由顯示控制面板上的閥門控制。

下半身總成由褲子、靴子、內褲、膝、踝關節和腰部連接組成。它由聚氨酯涂層尼龍壓力氣囊組成。滌綸約束層和外層保暖衣組成由氯丁橡膠涂層尼龍制成。它還有五層鍍鋁 Mylar和一個由 Teflon、Kevlar 和 Nomex 組成的織物表層。這部分宇航服可以通過調整大腿和小腿部分的尺寸環來縮短或加長。 靴子有一個隔熱的鞋頭,以提高保溫性,還穿保暖襪。儲尿裝置也位于宇航服的另一側,舊款宇航服最多可容納950毫升液體。

臂組件可調節,就像下軀干組件一樣。手套包含每個手指上都有微型電池供電的加熱器。該單元的其余部分由填充物和額外的保護層覆蓋。

堅硬的上部軀干由玻璃纖維和金屬制成。它是大多數套裝部件連接的地方,包括頭盔、手臂、生命支持系統顯示器、控制模塊和下半身。它包括氧氣瓶、儲水罐、升華器、污染物控制盒、調節器、傳感器、閥門和通信系統。氧氣、二氧化碳和水蒸氣通過宇航員腳和肘部附近的通風服離開宇航服。上半身的一個飲料袋可容納多達907.2克的水。宇航員可以通過伸入頭盔的喉舌喝水。

安裝在胸前的控制模塊讓宇航員可以監控宇航服的狀態并連接到外部流體和電力來源。它包含所有機械和電氣操作控制以及一個可視顯示面板。工作電壓為17伏的銀鋅可充電電池用于為該套裝供電。該控制模塊與位于堅硬的上半身的警告系統集成在一起,以確保宇航員了解宇航服所處環境的狀態。該宇航服通過臍帶線連接到軌道器,它在離開氣閘之前斷開。

這件白色套裝在地球上重約124.8公斤,產品預期壽命約為15年。它被加壓到每平方英寸1.95千克,可以通過直接連接到軌道器來充電。現有的生命維持系統是一個獨立的背包,配有氧氣供應、二氧化碳去除過濾器、電源、換氣扇和通訊設備。

宇航服通常是模塊化的,多名宇航員共享一套宇航服。四個基本的可互換部分包括頭盔、堅硬的上軀干、手臂和下軀干組件。這些部件是可調節的,并且可以調整大小以適應超過95% 的宇航員。每組手臂和腿都有不同的尺寸,可以進行微調以適合特定的宇航員。臂允許多達一英寸的調整。腿允許多達三英寸的調整。

穿上宇航服大約需要15分鐘。要將宇航服穿在宇航員身上,首先要穿上裝有液體冷卻和通風系統的下衣。接下來穿上下部軀干組件,并連接靴子。接下來,宇航員滑入上部軀干單元,該單元與生命支持背包一起安裝在氣閘室的特殊連接器上。連接廢物環,然后戴上手套和頭盔。

宇航服的制造過程

宇航服的制造是一個復雜的過程,它可以分為兩個生產階段。首先生產各個組件,然后,這些組件在位于休斯頓的NASA總部組裝在一起。下面是宇航服的一般生產過程:

頭盔和面罩組件

將聚碳酸酯顆粒裝入注塑機中,它們被熔化并被壓入一個與頭盔大小和形狀大致相同的空腔中。當空腔打開時,頭盔的主要部件就被構造出來了。在開口端增加了一個連接裝置,這樣頭盔就可以固定在堅硬的上半身上。在包裝和運輸頭盔之前,通風分配墊與吹掃閥一起添加。遮陽板組件同樣配備了“前照燈”和通訊設備。

生命支持系統

控制模塊

降溫服

上軀干和下軀干

總裝

早在1974年,據報道,一件宇航服的價格在1500萬到2200萬美元之間,相當于今天的8300萬到1.22億美元。

宇航服質量控制

各個供應商在生產過程的每個步驟都進行嚴格質量控制測試,確保每個部件都按照嚴格的標準制造,并且可以在極端的太空環境中發揮作用。NASA還對完全組裝的宇航服進行了廣泛的測試。他們檢查諸如漏氣、減壓或非功能性生命支持系統之類的測試。質量控制測試至關重要,因為單個故障可能會對宇航員造成可怕的后果。

宇航服的未來發展

目前的宇航服設計是多年研發的成果。雖然它們是太空飛行的強大工具,但仍有許多改進的可能。有人提出,未來的宇航服可能看起來與現在的宇航服截然不同,可以設計比目前EMU更高的壓力下運行的宇航服。為了制造更高承受壓力的防護服,必須對防護服各部分的連接接頭進行改進。

另一個改進是在軌道上調整宇航服的大小。目前,在腿部和手臂區域移除或添加擴展插件需要花費大量時間。另一項可能的改進是宇航服的電子控制,現在需要復雜的命令代碼,將來只需按一個按鈕即可完成。

陳龍一