科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

《孫子兵法》不就是《三十六計》嗎?很多人都這樣認(rèn)為。

讓我們聽一個小故事。

有一位軍事學(xué)教授曾開了一門課,專門給企業(yè)家們講解《孫子兵法》。

教授興致勃勃,旁征博引,講得滔滔不絕。講了半天,有一位企業(yè)家坐不住了,問:“您怎么還不進(jìn)入正題?”

教授愣了:“什么是正題?”

那人非常期待地說:“三十六計啊!《孫子兵法》里不是有三十六計嗎?”

教授哭笑不得,說:“這兩本書,一個兩千年前,一個兩千年后,沒什么關(guān)系!再說了,順手牽羊、渾水摸魚、趁火打劫、笑里藏刀,這些招數(shù),還用我來教嗎?我給你講的,是大戰(zhàn)略、大格局!”

其實,不止這位企業(yè)家,我們大多數(shù)人,在沒有專門學(xué)習(xí)時,都會下意識地將《孫子兵法》與《三十六計》關(guān)聯(lián)在一起。甚至有些書,直接就將《孫子兵法三十六計》作為書名,還要標(biāo)上:作者是(春秋)孫武。也就無怪乎會引人誤解了。

今天,我們要讀《孫子兵法》,首先就要知道——《孫子兵法》和《三十六計》,不是同一本書。

01

《孫子兵法》講什么

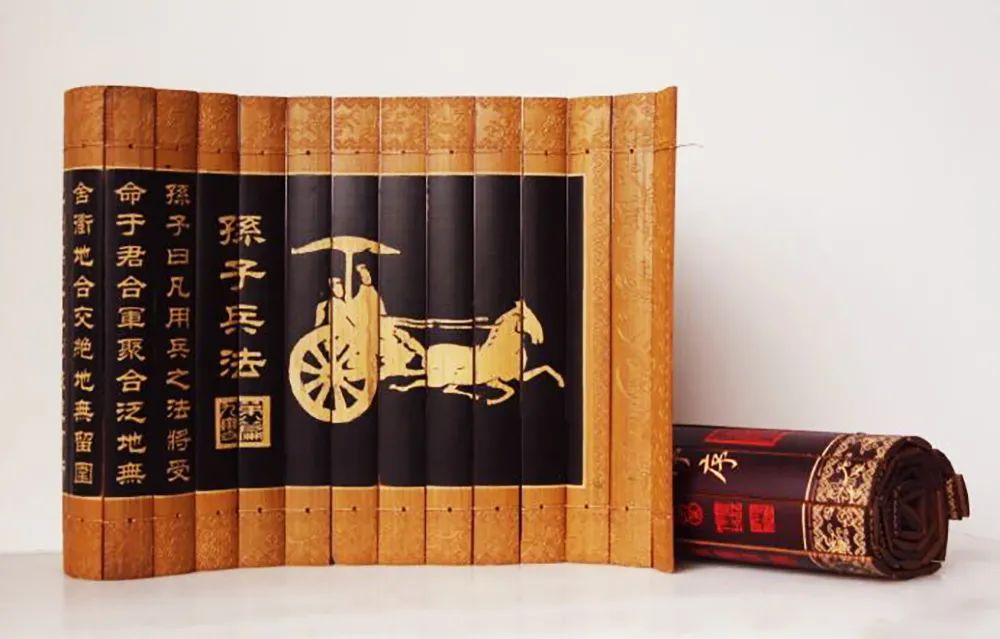

《孫子兵法》,又稱《孫武兵法》,是世界上最早的軍事著作,也是中國現(xiàn)存最早的兵書。

它的作者是孫子,成書于春秋晚期。

春秋戰(zhàn)國,是一個非常神奇的年代。中華文化基本的精神命脈、價值取向、思維邏輯、哲學(xué)概念,大多已在這個時代確立下來了。

那一時期,群星璀璨、百家爭鳴,偉大的思想家相繼涌現(xiàn):老子、孔子、莊子、孟子、荀子、墨子、韓非子……當(dāng)然也包括孫子。

孫子,原名孫武,出身于齊國的一個軍事世家。后因齊國內(nèi)亂,便去往吳國,“以《兵法》見于吳王闔廬”,以《孫子兵法》十三篇覲見于吳王。

吳王見書大奇,很快接見了孫子,“知孫子能用兵,卒以為將”。孫子成為了吳國將軍,并助闔閭成就了霸業(yè)。

司馬遷在《史記》中說,吳國“西破強(qiáng)楚”,往西打敗了強(qiáng)大的楚國;“北威齊晉”,北邊威震曾是霸主的齊國和晉國;“南服越人”,往南降伏了越國;孫子“與有力焉”,孫子在其中做出了很大的貢獻(xiàn)。

史書上對孫子本人的記載并不多,但《孫子兵法》卻一直流傳下來,并深深扎根進(jìn)了中華文化的脈絡(luò)之中。

有一位北大教授說:

“今天,要研究儒家思想,你要去讀《論語》;

要研究道家思想,你要去讀《道德經(jīng)》;

要研究中國哲學(xué),你要去讀《易經(jīng)》;

要研究中國人的戰(zhàn)略思想,你就要去讀《孫子兵法》。”

可見,《孫子兵法》在戰(zhàn)略學(xué)著作中的地位,真可以說是“兵學(xué)圣典”了。

《孫子兵法》不是一部普通的兵書,它不是具體地給你講某一次戰(zhàn)爭,也不是教你排兵布陣的陣法圖,更不是教給你糧草被服籌備工作怎么做。

古人評價它“字字珠璣”,今人評價它“簡單而深奧,簡略而深刻”。

它是一部高度抽象的軍事哲學(xué)著作,超越了具體的方法論,從樸素辯證法的角度,總結(jié)了戰(zhàn)爭與戰(zhàn)爭指導(dǎo)的基本規(guī)律。

那么,《三十六計》又是怎么一回事呢?

02

《三十六計》講什么

《三十六計》是一部成書于明清時期的兵書著作,作者已不可考。

早在南北朝時期,就有“三十六計”的說法了。《南齊書》中有記載:“檀公三十六策,走為上計,汝父子唯應(yīng)走耳。”意為敗局已定,無可挽回,唯有退卻,方是上策。

“三十六計”的說法,就為后人所沿用開來。宋代惠洪《冷齋夜話》中也提到:“三十六計,走為上計。”

等到了明末清初,引用這個詞的人就更多了。

于是,有心人采集群書,編撰成《三十六計》。但具體的編撰者是哪個人、成書年份是哪一年,都已無法再行查究。

這本書同樣不長,約有五千余字。共分六套,分別為:勝戰(zhàn)計、敵戰(zhàn)計、攻戰(zhàn)計、混戰(zhàn)計、并戰(zhàn)計、敗戰(zhàn)計。每一套又各包含六計,合共三十六計。

前三套是處于優(yōu)勢所用之計,后三套是處于劣勢所用之計。

每一計都只有短短幾句,再引證一些宋代以前的戰(zhàn)例、一些孫武、吳起、尉繚子的語句,即告結(jié)束。比如,第五計原文如下:

《第五計·趁火打劫》

【原典】敵之害大,就勢取利,剛決柔也。

【按語】敵害在內(nèi),則劫其地;敵害在外,則劫其民;內(nèi)外交害,則劫其國。如:越王乘吳國內(nèi)蟹稻不遺種而謀攻之,后卒乘吳北會諸侯于黃池之際,國內(nèi)空虛,因而搗之,大獲全勝。

可以說,《三十六計》是一部兵家計謀思想的著作。

那么,《孫子兵法》和《三十六計》的區(qū)別究竟在哪里呢?

03

“道”與“術(shù)”

那么,《孫子兵法》和《三十六計》的區(qū)別究竟在哪里呢?

如果把兩本書的核心思想提煉為三個關(guān)鍵詞,可能是這樣的:

《三十六計》:戰(zhàn)則必勝、心計謀略、不擇手段;

《孫子兵法》:不戰(zhàn)而勝、戰(zhàn)略思維、人生智慧。

這是根本的格局與境界上的不同。簡單來看,從目錄上即可見端倪:

《三十六計》的目錄是:聲東擊西、暗渡陳倉、隔岸觀火、笑里藏刀、李代桃僵、順手牽羊……

《孫子兵法》的目錄則是:計、作戰(zhàn)、謀攻、形、勢、虛實、軍爭、九變、行軍、地形、九地、火攻、用間。

細(xì)細(xì)體味,高下立見。

《三十六計》產(chǎn)生的時代是明清,整體社會氣象已露衰頹之勢,與春秋時充滿活力、創(chuàng)造力的氣氛已完全不同。這時產(chǎn)生的兵書,與春秋時的兵書,在層次和境界上也就有了明顯的差距。

歸根到底,《三十六計》講的是謀略,是兵法中的小“術(shù)”;而《孫子兵法》講的是戰(zhàn)略,是用兵的大“道”。

八十歲高齡的吳如嵩將軍曾如此評價這兩本書:

“兩者不同的關(guān)鍵問題是在目的論上。《三十六計》認(rèn)為只要能達(dá)到目的,一切損人利己的手段都可以使用,對借刀殺人、趁火打劫、笑里藏刀、美人計等極端詭譎的權(quán)謀大加渲染和濫用。

而《孫子兵法》是高層次的戰(zhàn)略學(xué)著作,民族英雄戚繼光稱《孫子兵法》是‘上乘之教’。怎能把《孫子兵法》混同于《三十六計》呢?”

其實,“手段”本身是無善無惡的。但若只授人以刀刃,而不扶人之心,手段就很容易被濫用、錯用乃至于惡用,以致釀成更大的惡果。

陽明先生當(dāng)年38天擒寧王,也用了圍魏救趙計、反間計、緩兵計、火攻計等手段。關(guān)鍵是,陽明先生的發(fā)心是正的,他洞察人心,是為了更好地抑制小我,激發(fā)大我。

每一個小我,都是自己的陷阱。

如果在用計之時,不是出于大我的慈悲,而是出于小我的算計,那么,這就是兵法的錯用,同等的反作用也最終會反饋在自己身上。

《孫子兵法》,是為君子謀,非為小人謀!陽明先生平叛、剿匪,戰(zhàn)無不勝,卻慨嘆道:“可惜平生精神,俱用此等沒緊要事上去了。”他的心始終在化育百姓上,而不在戰(zhàn)爭勝負(fù)上,故能“仁者無敵”。

有這樣一顆心,自能心生萬法,應(yīng)變無窮,何止三十六計?

高書明

版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號

網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml